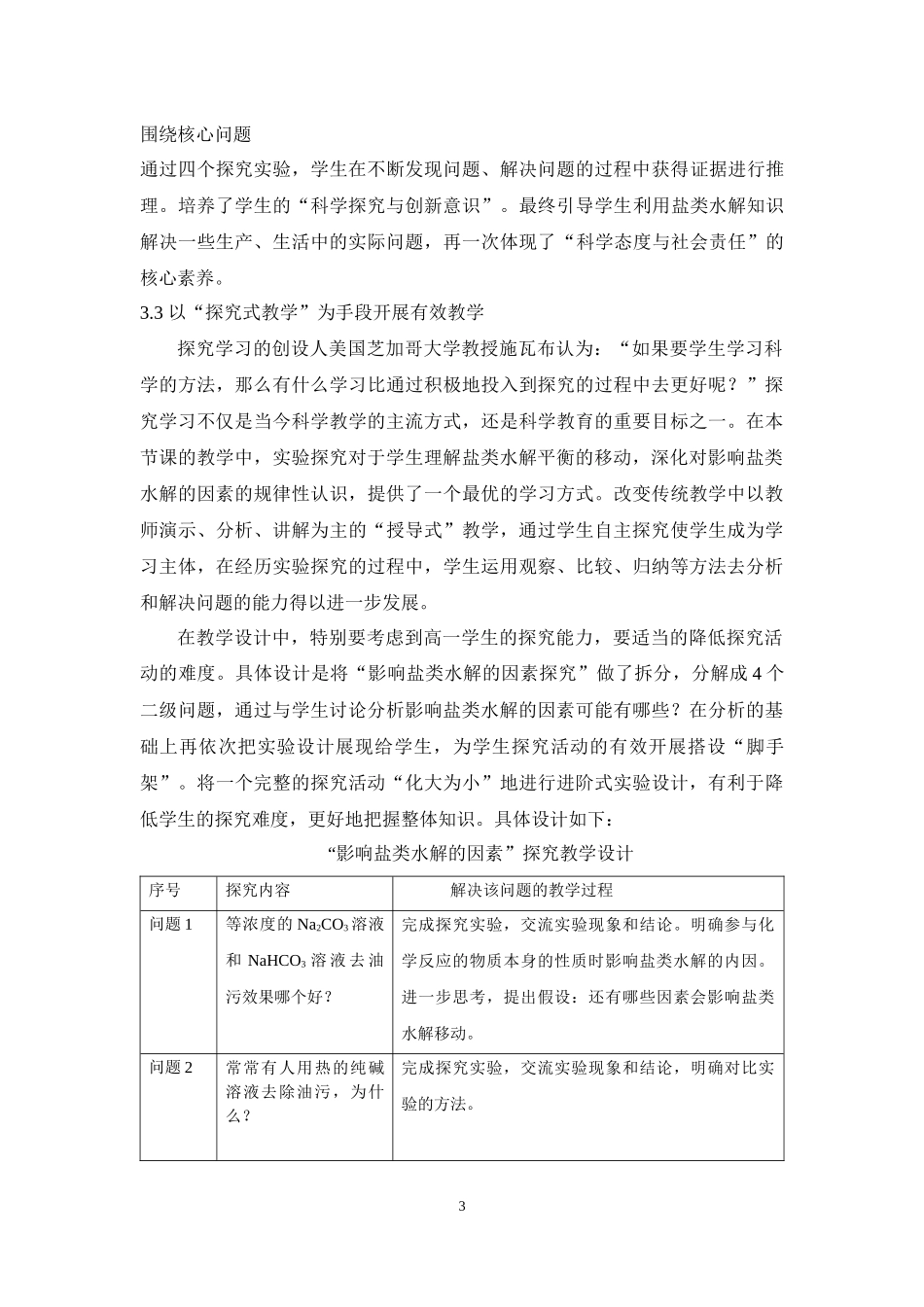

影响盐类水解的因素及应用的教学设计说明上海大学附属南翔高级中学李晓庆1教材分析本节课选自高一第七章《电解质溶液》第三节“盐溶液的酸碱性”。本课时探讨影响盐类水解的因素及应用,侧重于盐类水解达到平衡后,外因对盐类水解平衡的影响。本节课是对已经学过的化学平衡移动理论和电离平衡理论的综合应用,深化对所学“离子反应发生条件”的认识,对盐类水解的原理进行巩固。本节课从具体的内容要求来看,其核心为归纳盐类水解的影响因素、根据勒夏特列原理解释水解平衡的移动、利用盐类水解知识解决一些生产、生活中的实际问题。盐类水解的有关知识在生产、生活上具有广泛的应用,研究它具有实际意义,能更好地体现化学走向生活的理念。因此通过本节课的学习,让学生更加体会到化学不仅与经济发展、社会文明的关系密切,也是现代科学技术的重要基础;更加体会到化学知识的学习承载着社会价值。2学情分析学生已经掌握了化学平衡移动原理、弱电解质的电离平衡、离子反应发生条件、盐类水解的概念、强酸弱碱盐和强碱弱酸盐水解规则、盐类水解的实质、盐类水解反应离子方程式的书写等相关知识,但尚未思考过从多角度理解盐类水解平衡的移动。学生在思维方面已经具备了分析、理解能力,但迁移应用能力欠佳;在实验方面,学生掌握了基本的观察分析能力、动手操作能力,但探究能力尚不成熟,需要在教师的指导下完成实验探究任务。3设计思想3.1以学生发展为本的教学设计《普通高中化学课程标准(2017年版)》中指出了化学学科核心素养是高中生发展核心需要的重要组成部分,反映了社会主义核心价值观下化学学科育人的基本要求,全面展现了化学课程学习对于学生未来发展的重要价值。那么在核心素养的视角下,教学设计如何发展学生的核心素养,达到落实核心素养1的目的呢?因此这是我这堂课在设计中需要思考的关键问题。课程标准中指出,我们要重视开展“素养为本”的教学,倡导真实问题情境的创设,重视教学内容的结构化设计,激发学生学生化学的兴趣,促进学生学习方式的转变,培养他们的创新精神和实践能力。以“学生发展为本”的教学”重在以“学生素养为本”。基于课程标准、教材分析、学情分析,本节课在设计时以“纯碱溶液去油污”为明线,以“影响盐类水解的因素”为暗线。利用生活中“纯碱去油污”为问题情境,通过“等浓度的Na2CO3溶液和NaHCO3溶液去油污效果哪个好?”、“常常有人用热的纯碱溶液去除油污,为什么?”等情境问题链展开教学,特别借助“实验探究”的教学模式突破教学难点,从而落实影响影响盐类水解的因素的有关知识要求,同时培养了学生的“宏观辨识和微观探析”、“变化观念与平衡思想、”“证据推理与模型认知”、“科学探究与创新意识”、“科学态度与社会责任”的核心素养。3.2以“纯碱溶液在生活中的应用”为线索展开,突出“科学探究与创新意识”纯碱(苏打)在生活中学生学生有所接触,比较熟悉,容易引起探究的欲望;学科知识上,学生学习了化学平衡移动原理、弱电解质的电离平衡、离子反应发生条件、盐类水解的概念、强酸弱碱盐和强碱弱酸盐水解规则、盐类水解的实质、盐类水解反应离子方程式的书写等相关知识,因此具备了应用已有的知识和经验解决问题的能力。基于此,本节课的设计创设了来自生活中的真实的问题情境,贴近学生,蕴含的知识符合学生的认知水平。围绕这条生活线索,创设问题情境:“厨房中用纯碱溶液去油污的原理是什么?”从“科学态度与社会责任”这一核心素养价值引入,学生很快进入学习状态。在接下来的学习中五种核心素养一一落实,重点突出“科学探究与创新意识”。导入情境中学生用离子方程式表示纯碱溶液水解的原因,发展了学生的“宏观辨识和微观探析”的素养。在获取“影响盐类水解的因素”的知识时,构建根据勒夏特列原理解释水解平衡的移动的基本思路和方法,发展了“变化观念与平衡思想、”“证据推理与模型认知”的素养。在学习的难点突破时,2围绕核心问题通过四个探究实验,学生在不断发现问题、解决问题的过程中获得证据进行推理。培养了学生的“科学探究与创新意识”。最终引导学生利用盐类水解知识解决一些生产、...