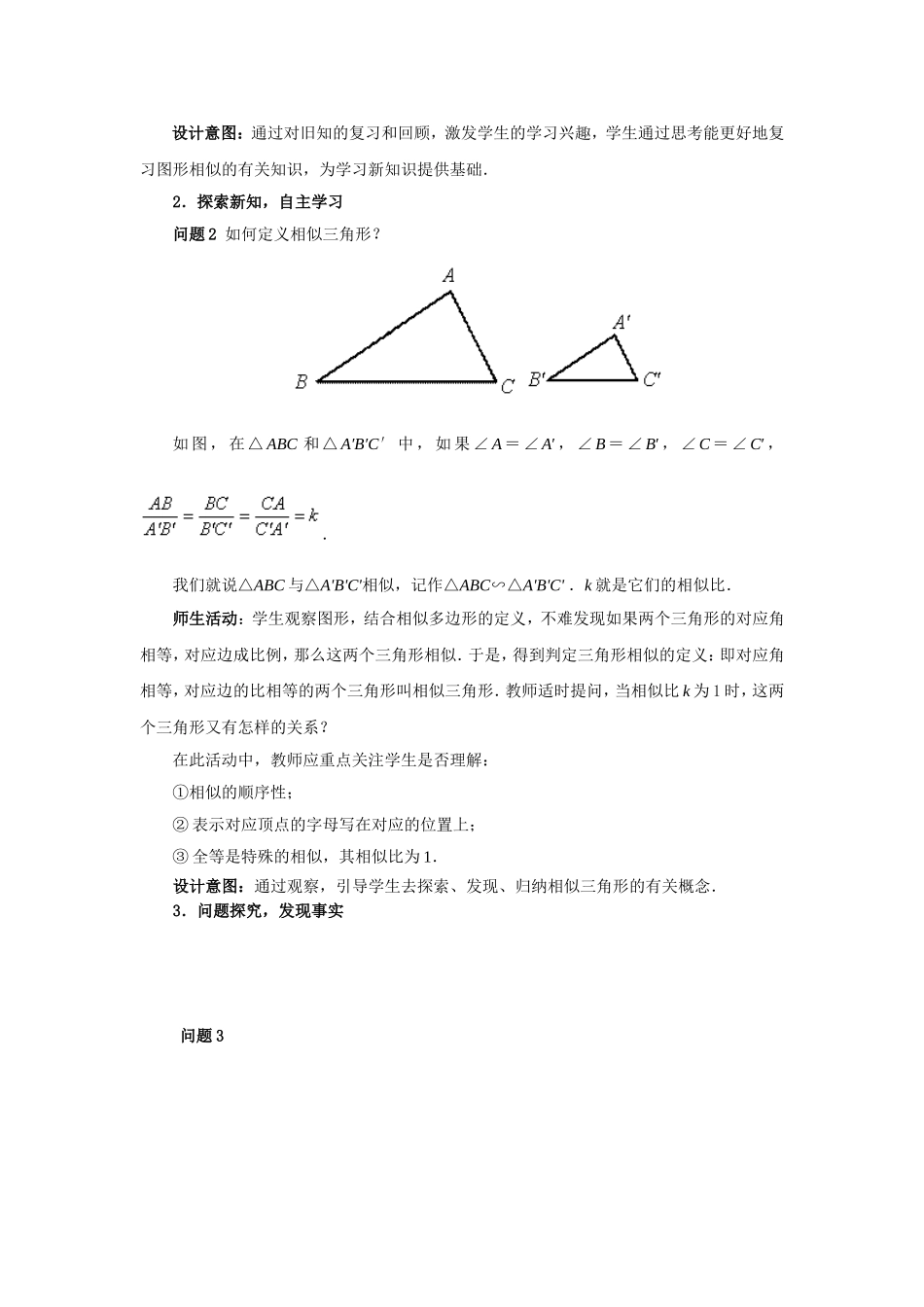

27.2.1《相似三角形的判定》教学设计岑溪市第五中学陈洪祯一、内容和内容解析1.内容平行线分线段成比例基本事实及其在三角形中的应用.2.内容解析《相似三角形的判定》是人教版九年级数学第二十七章《相似》第二节《相似三角形》第一课时的内容.《相似三角形的判定》是在学生认识相似图形,了解相似多边形的性质及判定的基础上进行学习的,是本章的重点内容.本课时首先利用“如果两个多边形满足对应角相等,对应边的比相等,那么这两个多边形相似.”引出两个三角形相似的定义(即三个角分别相等,三条边成比例的两个三角形相似),然后引导学生思考类比全等三角形的判定方法,对于相似三角形是否存在较为简便的方法.接下来教材编写者通过一个“探究”,由学生动手测量来探究得到平行线分线段成比例的基本事实(三条平行线截两条直线,所得的对应线段的比相等.),继而将其应用于三角形中,得到“平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例.”这一基本事实的推论,是进一步学习相似三角形判定的预备定理的基础.二、目标(1)掌握平行线分线段成比例的基本事实及其在三角形中的应用;(2)经历“动手操作—直观感知—发现事实”的过程,增强学生发现问题,解决问题的能力.三、教学重点和难点本节课的教学重点是:平行线分线段成比例的基本事实及其在三角形中的应用.本课的教学难点是:平行线分线段成比例基本事实的探究.四、教学过程设计1.复习提问,引入新课问题1相似多边形是如何定义的?根据定义如何判定两个多边形相似?在相似多边形中最简单的是什么?师生活动:教师提出问题,学生思考并回答,使学生对上节课所学内容有深刻印象,以引起学生对本节课的研究内容的关注.设计意图:通过对旧知的复习和回顾,激发学生的学习兴趣,学生通过思考能更好地复习图形相似的有关知识,为学习新知识提供基础.2.探索新知,自主学习问题2如何定义相似三角形?如图,在△ABC和△A′B′C′中,如果∠A=∠A′,∠B=∠B′,∠C=∠C′,.我们就说△ABC与△A'B'C'相似,记作△ABC∽△A'B'C'.k就是它们的相似比.师生活动:学生观察图形,结合相似多边形的定义,不难发现如果两个三角形的对应角相等,对应边成比例,那么这两个三角形相似.于是,得到判定三角形相似的定义:即对应角相等,对应边的比相等的两个三角形叫相似三角形.教师适时提问,当相似比k为1时,这两个三角形又有怎样的关系?在此活动中,教师应重点关注学生是否理解:①相似的顺序性;②表示对应顶点的字母写在对应的位置上;③全等是特殊的相似,其相似比为1.设计意图:通过观察,引导学生去探索、发现、归纳相似三角形的有关概念.3.问题探究,发现事实问题3如图,任意画两条直线l1、l2,再画三条与l1、l2相交的平行线l3、l4、l5.分别度量l3、l4、l5在l1上截得的两条线段AB、BC和在l2上截得的两条线段DE、EF的长度,相等吗?任意平移l4,再度量AB、BC、DE、EF的长度,还相等吗?你还能发现哪些成比例线段?师生活动:学生动手画图,并进行测量三条平行线在两条直线上所截得的对应线段的长度,然后计算它们的比值.在学生动手实践的基础上,教师利用媒体技术,通过任意拖动直线进行演示.事实上可以得到如下一些结论:,,.最终发现平行线分线段成比例基本事实:两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例.在此活动中,教师应重点关注学生:①画图是否规范;②能否准确找出对应线段;③度量与计算是否准确;④能否会用符号语言进行表述.设计意图:通过学生的独立思考,动手实践操作验证结果,发现基本事实.4.应用新知,知识迁移问题4如果将这个基本事实应用到三角形中,会出现下面两种情况:图(1)图(2)把直线l2向左平移,两直线相交时有两种特殊的交点,图(1)是把l4看成平行于△ACF的边CF的直线.图(2)是把l3看成平行于△FBC的边FC的直线,那我们能得出什么样的结论呢?师生活动:在基本事实的支持下,学生不难发现:平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例.即:平行线分线段成比例基本事实的推论.设计意图:通过学...