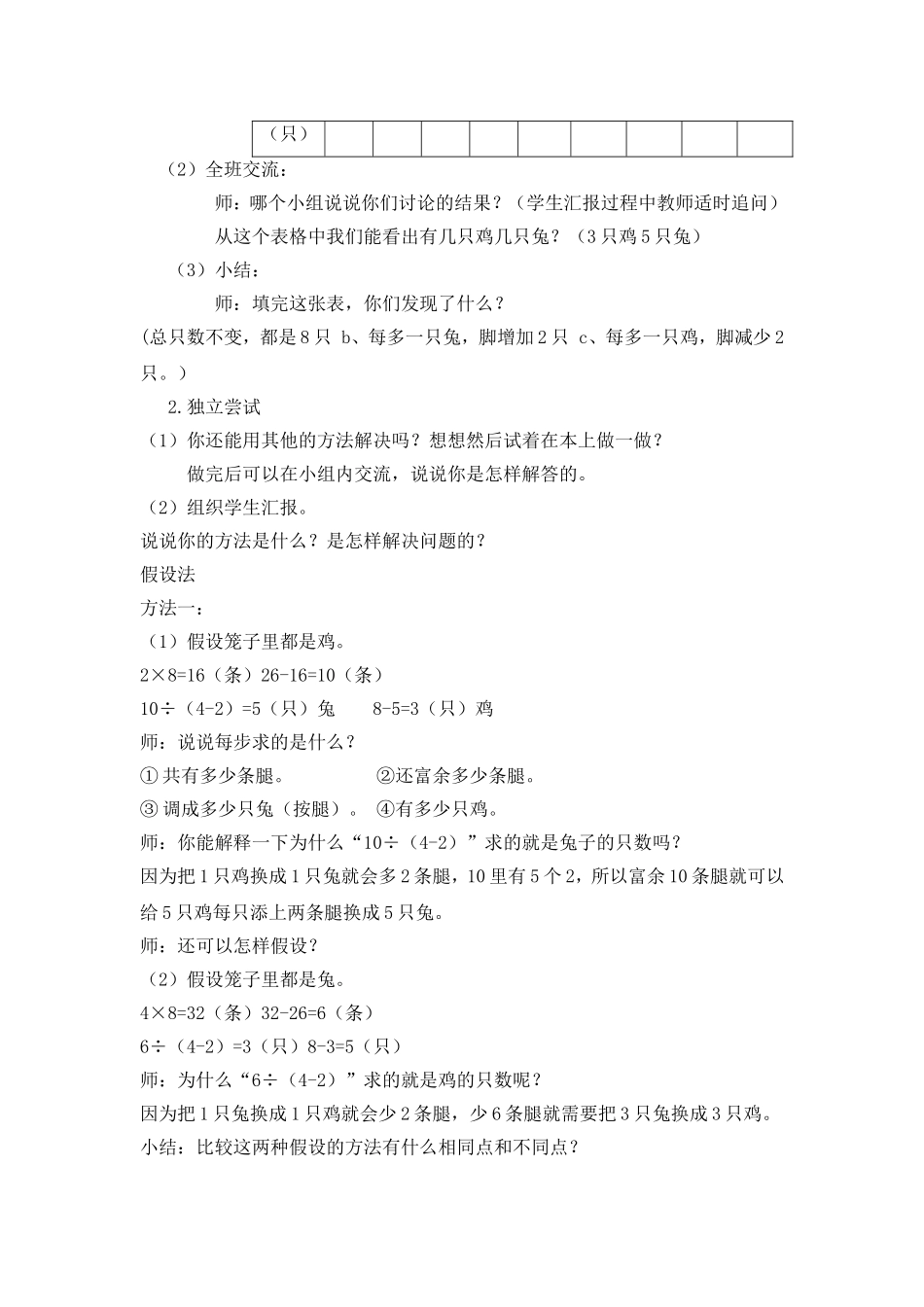

第一课时:“鸡兔同笼”一、教学内容:教材P103——105页数学广角《鸡兔同笼》二、教学目标:1.了解“鸡兔同笼”问题,掌握用尝试法、假设法解决问题,2.通过自主探究,合作交流,经历用不同的方法解决“鸡兔同笼”问题的过程。渗透化繁为简的思想。3.感受古代文体的趣味性,体会到“鸡兔同笼”问题在生活中的广泛应用。三、教学重点:尝试用不同的方法解决“鸡兔同笼”问题,对“尝试”这一方法有所了解和体验。四、教学难点:在解决问题的过程中培养学生的逻辑推理能力。五、教学过程(一)历史激趣,导入新课今天老师想给同学们介绍一部1500年前的数学名著《孙子算经》有这样一道题请看:课件出示:今有雉兔同笼,上有三十五头,下有九十四足,问雉兔各几何?师:你能说说这道题是什么意思吗?(说明:雉指鸡)出示:笼子里有若干只鸡和兔。从上面数,有35个头,从下面数,有94只脚,鸡和兔各有几只?这就是我们今天要研究的历史趣题“鸡兔同笼”的问题。(板书课题)(二)、探究交流,尝试解决问题。一)、尝试列表法1.初步体验(1)同桌讨论:(出示表格)这里有一个表格,是研究鸡兔同笼问题的,两个同学可以一起填一填,希望对你解决这个问题能有帮助。(同桌交流)鸡(只)876541兔(只)0125678脚2224262832(只)(2)全班交流:师:哪个小组说说你们讨论的结果?(学生汇报过程中教师适时追问)从这个表格中我们能看出有几只鸡几只兔?(3只鸡5只兔)(3)小结:师:填完这张表,你们发现了什么?(总只数不变,都是8只b、每多一只兔,脚增加2只c、每多一只鸡,脚减少2只。)2.独立尝试(1)你还能用其他的方法解决吗?想想然后试着在本上做一做?做完后可以在小组内交流,说说你是怎样解答的。(2)组织学生汇报。说说你的方法是什么?是怎样解决问题的?假设法方法一:(1)假设笼子里都是鸡。2×8=16(条)26-16=10(条)10÷(4-2)=5(只)兔8-5=3(只)鸡师:说说每步求的是什么?①共有多少条腿。②还富余多少条腿。③调成多少只兔(按腿)。④有多少只鸡。师:你能解释一下为什么“10÷(4-2)”求的就是兔子的只数吗?因为把1只鸡换成1只兔就会多2条腿,10里有5个2,所以富余10条腿就可以给5只鸡每只添上两条腿换成5只兔。师:还可以怎样假设?(2)假设笼子里都是兔。4×8=32(条)32-26=6(条)6÷(4-2)=3(只)8-3=5(只)师:为什么“6÷(4-2)”求的就是鸡的只数呢?因为把1只兔换成1只鸡就会少2条腿,少6条腿就需要把3只兔换成3只鸡。小结:比较这两种假设的方法有什么相同点和不同点?不同点:一种是假设都是鸡,一种是假设都是兔。相同点:都是把两种动物化成一种来研究,把繁琐的尝试过程化成了简便的算式师小结:不论怎样假设,都利用了同一规律——每调一只鸡或兔,总差两条腿。我们就是抓住了腿数的变化进行了调整,从而得出答案的。还有用别的方法解决问题的吗?3.方法延伸:还有其他方法吗?老师给你们介绍一种方法,看看古人是怎样解决这个问题的。课件演示并介绍“抬腿法”。(1)假如让鸡抬起一只脚,兔子抬起两只脚,还有(26÷2=)13只脚。(2)这时每只鸡一只脚,每只兔子2只脚。笼子里只要有一只兔子,则脚的总数就比头的总数多1。(3)脚的总数头的总数之差13-8=5,就是兔子的只数。小结:古人所用的“抬腿法”其实也是假设法中的一种思路,可见古人的解题思路是多么的巧妙。研究完简单的问题后,《孙子算经》中的“鸡兔同笼”问题你是不是也会解决了呢?有兴趣的同学可以用你喜欢的方法在课下解决。六、巩固练习105页,做一做1、2七、总结通过这节课的学习研究,我们在尝试法的基础上发现了解决“鸡兔同笼”问题的规律,并运用这一规律解决了一些实际问题,希望同学们在今后的学习中要善于发现规律、总结方法,并用于我们解决实际生活中的数学问题。