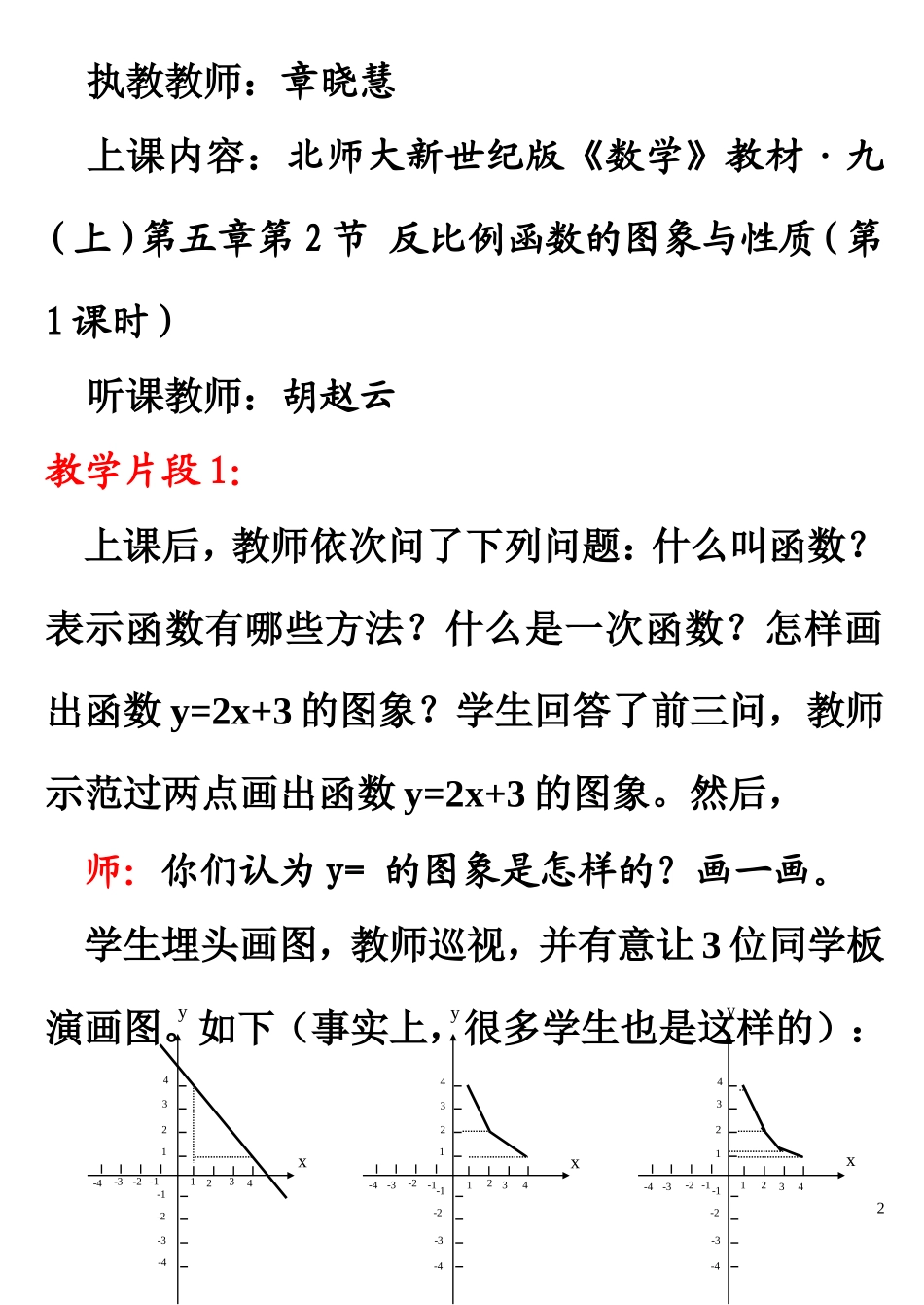

好问题,还需好引导浙江省衢州市实验学校胡赵云章晓慧(邮编324000)《数学课程标准》指出:“学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者和合作者。”数学课程“应遵循学生学习数学的心理规律”,数学教学活动“必须建立在学生的认知发展水平和已有的知识经验基础之上”。这就意味着数学课程、数学教学活动要围绕学生的发展而展开,教师要组织学生发现、寻找、搜集教学资源,引导学生围绕问题的核心进行深度的探索和思想碰撞。在听课中,我们感受到这对于教师而言,要求更高了。案例展示:时间:2005年10月24日上午第3节课地点:衢州市实验学校九(3)班1执教教师:章晓慧上课内容:北师大新世纪版《数学》教材·九(上)第五章第2节反比例函数的图象与性质(第1课时)听课教师:胡赵云教学片段1:上课后,教师依次问了下列问题:什么叫函数?表示函数有哪些方法?什么是一次函数?怎样画出函数y=2x+3的图象?学生回答了前三问,教师示范过两点画出函数y=2x+3的图象。然后,师:你们认为y=的图象是怎样的?画一画。学生埋头画图,教师巡视,并有意让3位同学板演画图。如下(事实上,很多学生也是这样的):2yxyxyx-43-11-2-23-224124-1-3-41-13-34-41-13-34-4123-34-44-4-3213-2-32-22-2-1-1图1图2图3师生讲评如下:师:这三位同学画的图象对吗?生1:(指着图1)这个图象不对,因为反比例函数中,x≠0,而图象中x=0时,y=5.师:说得好,图1中,图象过点(0,5)是不对的.××同学画图时,只画了两点,就连成一条直线.反比例函数图象是直线吗?不一定.图2、3的折线图对吗?我们来看看,由y=确定的点是否都在图象上。取x=3时,y=,画出点(3,)(教师演示描点),可发现这个点在折线3的下方,再取x=,则y=3,画出点(,3)(教师继续演示描点),又可发现这个点也在折线的下方,都不在折线上,看样子另两位同学画的图也不对,而且,还有一个不对……教学片段2:师生一起列表、描点、画图、准确地画出了函数y=的图象。之后,师:请同学们观察图象,你发现了什么?生2:当k>0时,反比函数图象在第1、3象限。师:你怎么发现的?生2:k>0时,y随着x的增大而减少。师:真的吗?(学生迟疑)比如取x=-1,则y=-4;取x=1,则y=4.此时……生2:在同一象限中。师:嗯,在同一象限时,y是随x的增大而减少的。4还有吗?生3:图象与x轴、y轴无限接近。师:是这样吗?如取x=8,则y=;取y=16,则y=;取x=100,则y=;取x=400,则y=,是否越来越接近x轴(教师指着图象演示)。还观察出什么?生4:图象关于原点O成中心对称。师:是的。再想一下是轴对称图形吗?众生,有的说,是的;有的说,不是。随后,教师总结了画图的步骤:列表、描点、连线。教学片段3:师:请大家画出函数y=的图象。同学们列表、描点、连线,画出了函数y=的图象。教师让一位同学板演。板演画图,很耗时间,用5了10多分钟。座位上的同学早就画好了,有些等得不耐烦。问题与建议:关于片段1:问题1:怎样分析图1~3的错因?建议:图1~3的错因不应该以老师讲、演示来表现,而应该让学生通过交流来发现。学生通过错因的分析,提高分析问题的能力,进一步体验探索函数图象形状的方法——列表、描点、连线,不是随意地仿照一次函数图象。问题2:怎样让学生真正理解反比例函图象是“光滑的”而不是“折线”?建议:把坐标轴的刻度单位设得更小,x的取值6集中在1~3之间,描出较多的点。如果有条件,可使用超级画板(Z+Z智能教学平台)或几何画板,应用电脑技术显示描点形成曲线的过程。关于片段2:问题1:生2、3的结论是真的自己观察的结果?如果不是怎么办?建议:生2、3的结论有着明显提前阅读教材,而从书中得到结论的痕迹,教师要继续直问“为什么?”“怎么观察?”问题2:在生2、3回答了“自己观察结果”的时候,大多数学生还没有观察,他们处于被动接受同学的结论,是另一种方式的被动“教学”。怎样让更多学生能自主观察、思考?7建议:先让学生独立观察几分钟,写下观察结果,再让学生发言或同伴交流。问题3:生2、3发现的结论不是本节教材安排的内容,是下节教材的内容,教师该怎样看待学生发现的结果?建议:...