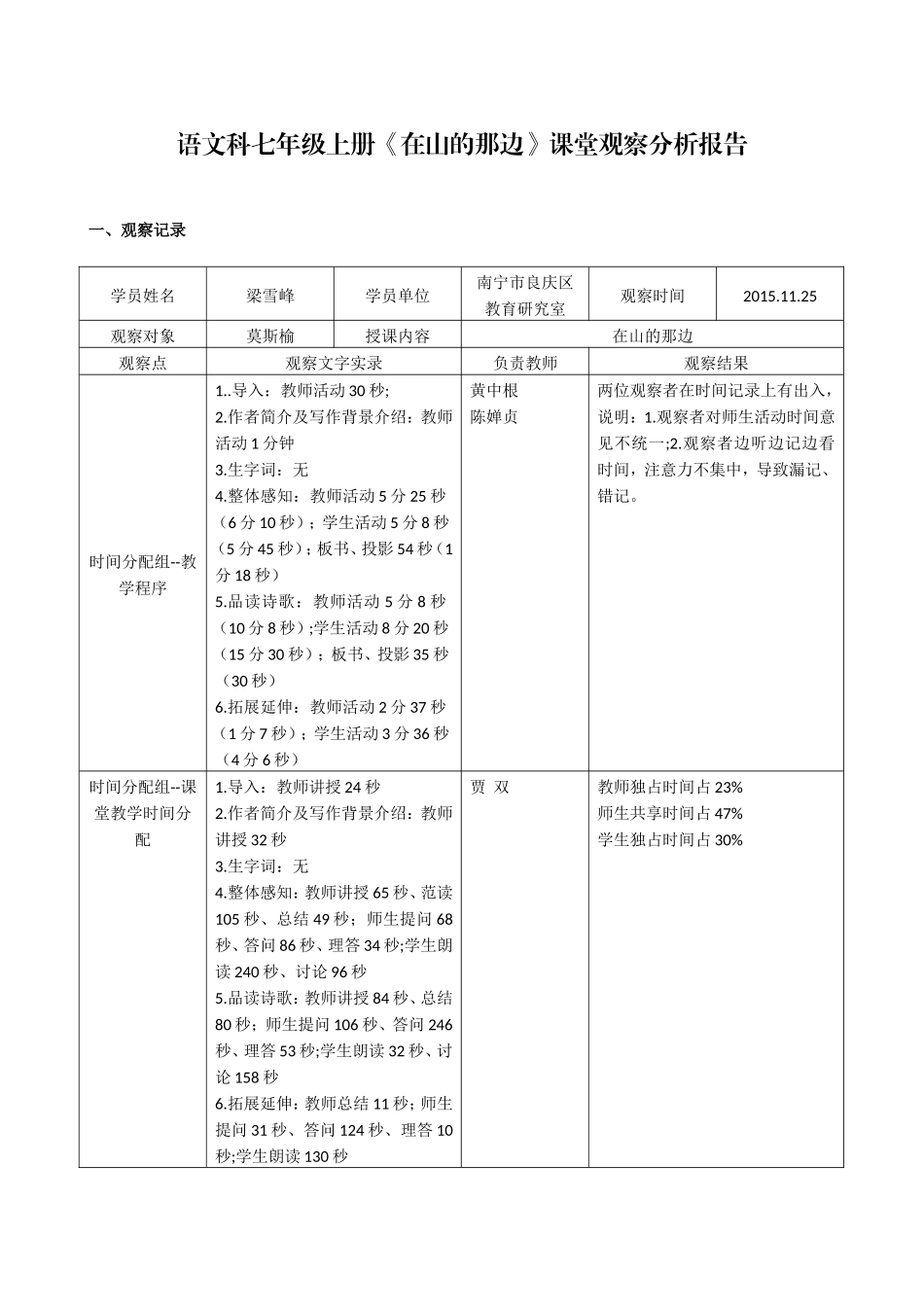

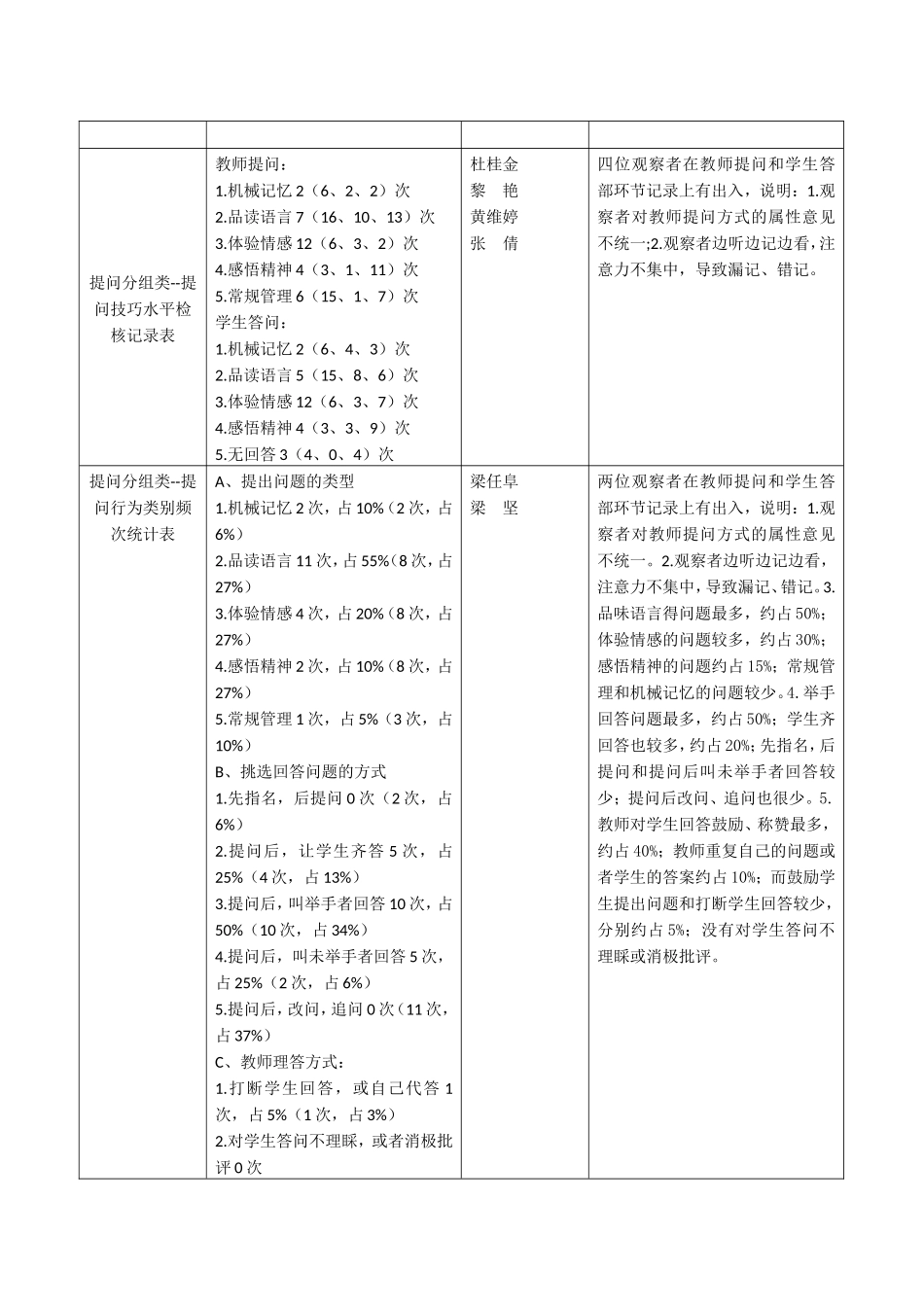

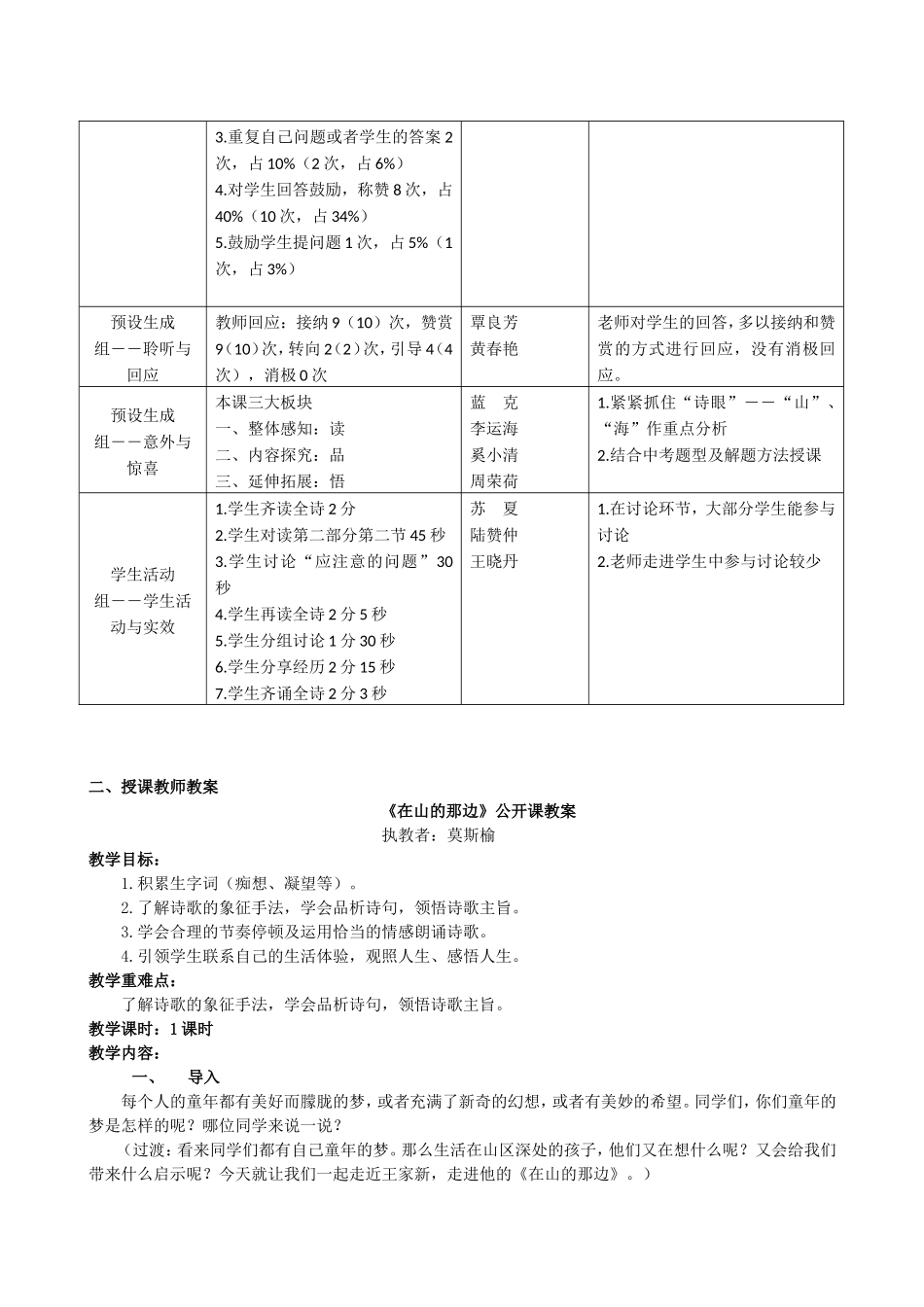

语文科七年级上册《在山的那边》课堂观察分析报告一、观察记录学员姓名梁雪峰学员单位南宁市良庆区教育研究室观察时间2015.11.25观察对象莫斯榆授课内容在山的那边观察点观察文字实录负责教师观察结果时间分配组--教学程序1..导入:教师活动30秒;2.作者简介及写作背景介绍:教师活动1分钟3.生字词:无4.整体感知:教师活动5分25秒(6分10秒);学生活动5分8秒(5分45秒);板书、投影54秒(1分18秒)5.品读诗歌:教师活动5分8秒(10分8秒);学生活动8分20秒(15分30秒);板书、投影35秒(30秒)6.拓展延伸:教师活动2分37秒(1分7秒);学生活动3分36秒(4分6秒)黄中根陈婵贞两位观察者在时间记录上有出入,说明:1.观察者对师生活动时间意见不统一;2.观察者边听边记边看时间,注意力不集中,导致漏记、错记。时间分配组--课堂教学时间分配1.导入:教师讲授24秒2.作者简介及写作背景介绍:教师讲授32秒3.生字词:无4.整体感知:教师讲授65秒、范读105秒、总结49秒;师生提问68秒、答问86秒、理答34秒;学生朗读240秒、讨论96秒5.品读诗歌:教师讲授84秒、总结80秒;师生提问106秒、答问246秒、理答53秒;学生朗读32秒、讨论158秒6.拓展延伸:教师总结11秒;师生提问31秒、答问124秒、理答10秒;学生朗读130秒贾双教师独占时间占23%师生共享时间占47%学生独占时间占30%提问分组类--提问技巧水平检核记录表教师提问:1.机械记忆2(6、2、2)次2.品读语言7(16、10、13)次3.体验情感12(6、3、2)次4.感悟精神4(3、1、11)次5.常规管理6(15、1、7)次学生答问:1.机械记忆2(6、4、3)次2.品读语言5(15、8、6)次3.体验情感12(6、3、7)次4.感悟精神4(3、3、9)次5.无回答3(4、0、4)次杜桂金黎艳黄维婷张倩四位观察者在教师提问和学生答部环节记录上有出入,说明:1.观察者对教师提问方式的属性意见不统一;2.观察者边听边记边看,注意力不集中,导致漏记、错记。提问分组类--提问行为类别频次统计表A、提出问题的类型1.机械记忆2次,占10%(2次,占6%)2.品读语言11次,占55%(8次,占27%)3.体验情感4次,占20%(8次,占27%)4.感悟精神2次,占10%(8次,占27%)5.常规管理1次,占5%(3次,占10%)B、挑选回答问题的方式1.先指名,后提问0次(2次,占6%)2.提问后,让学生齐答5次,占25%(4次,占13%)3.提问后,叫举手者回答10次,占50%(10次,占34%)4.提问后,叫未举手者回答5次,占25%(2次,占6%)5.提问后,改问,追问0次(11次,占37%)C、教师理答方式:1.打断学生回答,或自己代答1次,占5%(1次,占3%)2.对学生答问不理睬,或者消极批评0次梁任阜梁坚两位观察者在教师提问和学生答部环节记录上有出入,说明:1.观察者对教师提问方式的属性意见不统一。2.观察者边听边记边看,注意力不集中,导致漏记、错记。3.品味语言得问题最多,约占50%;体验情感的问题较多,约占30%;感悟精神的问题约占15%;常规管理和机械记忆的问题较少。4.举手回答问题最多,约占50%;学生齐回答也较多,约占20%;先指名,后提问和提问后叫未举手者回答较少;提问后改问、追问也很少。5.教师对学生回答鼓励、称赞最多,约占40%;教师重复自己的问题或者学生的答案约占10%;而鼓励学生提出问题和打断学生回答较少,分别约占5%;没有对学生答问不理睬或消极批评。二、授课教师教案《在山的那边》公开课教案执教者:莫斯榆教学目标:1.积累生字词(痴想、凝望等)。2.了解诗歌的象征手法,学会品析诗句,领悟诗歌主旨。3.学会合理的节奏停顿及运用恰当的情感朗诵诗歌。4.引领学生联系自己的生活体验,观照人生、感悟人生。教学重难点:了解诗歌的象征手法,学会品析诗句,领悟诗歌主旨。教学课时:1课时教学内容:一、导入每个人的童年都有美好而朦胧的梦,或者充满了新奇的幻想,或者有美妙的希望。同学们,你们童年的梦是怎样的呢?哪位同学来说一说?(过渡:看来同学们都有自己童年的梦。那么生活在山区深处的孩子,他们又在想什么呢?又会给我们带来什么启示呢?今天就让我们一起走近王家新,走进他的《在山的那边》。)3.重复自己问题或者学生的答案2次,占10%(2次,占6%)4.对学生回...