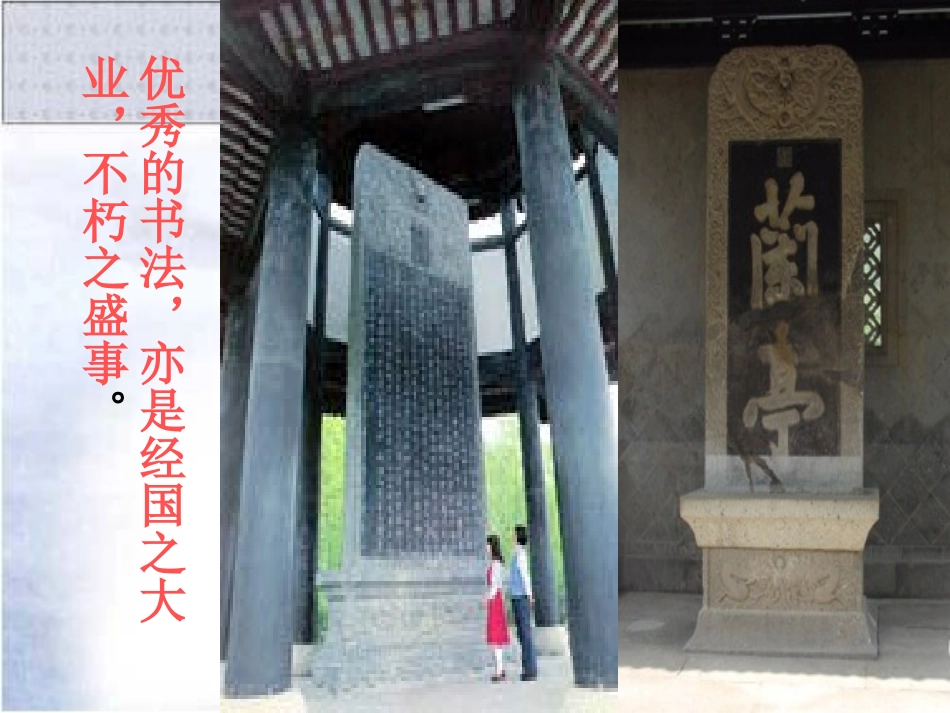

《《兰亭集序兰亭集序》》王羲之品读兰亭帖走进兰亭序导入语浙江的绍兴兰渚山是美丽的地方。当年越王勾践曾经在这里种过兰花。尽管兰花多且香,但过了季节,很难寻觅。不过由于有了王羲之的“修禊”仪式,东晋穆帝永和九年,王羲之、谢安、孙绰等41人就在此集会,他们曲水流觞,引酒赋诗,各抒怀抱,最后有王羲之作序总述其事。王羲之不但文章写的好,又善书法,有书圣之称,于是兰亭,(兰渚之亭)流芳万古,大大超过了兰草的清香,。就让我们共同欣赏吧。(展示王羲之的书法作品——《兰亭序帖卷》,我们从这精美的书法作品感受到了中国书法艺术的美,也读出我们中国象形文字的古雅与优美。)优秀的书法,亦是经国之大业,不朽之盛事。在中国书法艺术发展史上魏晋时期具有承前起后的重要作用:一方面汉隶发展至魏晋基本奠定了汉字形态;另一方面,真、行、草书又得到长足发展。就在这一时期,诞生了一位中国历史上最伟大的书法家。被后世誉为“书圣”,他写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作世称“书之圣”,他的行草书被尊为“草之圣”,他写的行草《兰亭集序》被后世书法家誉为“行书第一”,他就是王羲之。飘若浮云,矫若惊龙五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书,完成一篇“兴于诗叙”的妙文。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。王羲之写这篇叙时,已经喝醉了酒,下笔如有神助,醒后自己也感到惊异;他日更书数十本,比起原来的这一稿本,终莫能及。稿本珍藏在王家,到了唐初为太宗所得,尊为「天下第一行书」,并命虞世南、欧阳询等临写了几本,分赐亲贵近臣。太宗死,以真迹殉葬。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。被呼为「行书之龙」的王羲之的《兰亭集序》,在古代书迹里,像一盏灿烂的明灯,照耀着东晋以来我国书体的前进道路。《《兰亭集序兰亭集序》》序以帖传乎,帖以序传乎,一序一帖双绝璧序以帖传乎,帖以序传乎,一序一帖双绝璧亭因人名焉,人因亭名焉,斯亭斯人两奇观亭因人名焉,人因亭名焉,斯亭斯人两奇观有关“序跋”序也写着“叙”或称“引”,犹如今日的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”。这类文章,按内容分别书属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。天下第一行书天下第一行书————王羲之王羲之《《兰亭集序兰亭集序》》王羲之,字___,善书法,有___之称,曾任右军将军,世称____。也长于诗文,字和文任意而行,得自然之妙,风格潇洒放脱。王羲之曾经一度做官,他关怀国事,在政治上曾有积极用世的一面,因与扬州刺史不和,称病离郡,后辞官归田,以山水为娱,好服食养性,胸怀旷达,为时人敬重。放情山水,垂钓自娱,以寿终,后人辑有《王右军集》2卷。逸少“书圣”“王右军”相传王羲之7岁学书,12岁读前人笔论。他的行草书最能体现雄逸流动的艺术美。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。后世誉之为书圣。《世说新语·雅量》:“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”《晋书·王羲之传》:“羲之尝在聚山,见一老姥持六角竹扇卖之。羲之书其扇,各为五字。老姥愠色,因谓姥曰:“但言是王右军书,以求百钱邪?’姥如其言,人竞买之。他日,姥又持扇来,羲之笑而不答。”何法盛何法盛《《晋中兴书晋中兴书》》::““山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写山阴道士养群鹅,羲之意甚悦。道士云:‘为写《《黄庭经黄庭经》》,当举群相赠。’乃为写讫,笼鹅而归。”,当举群相赠。’...