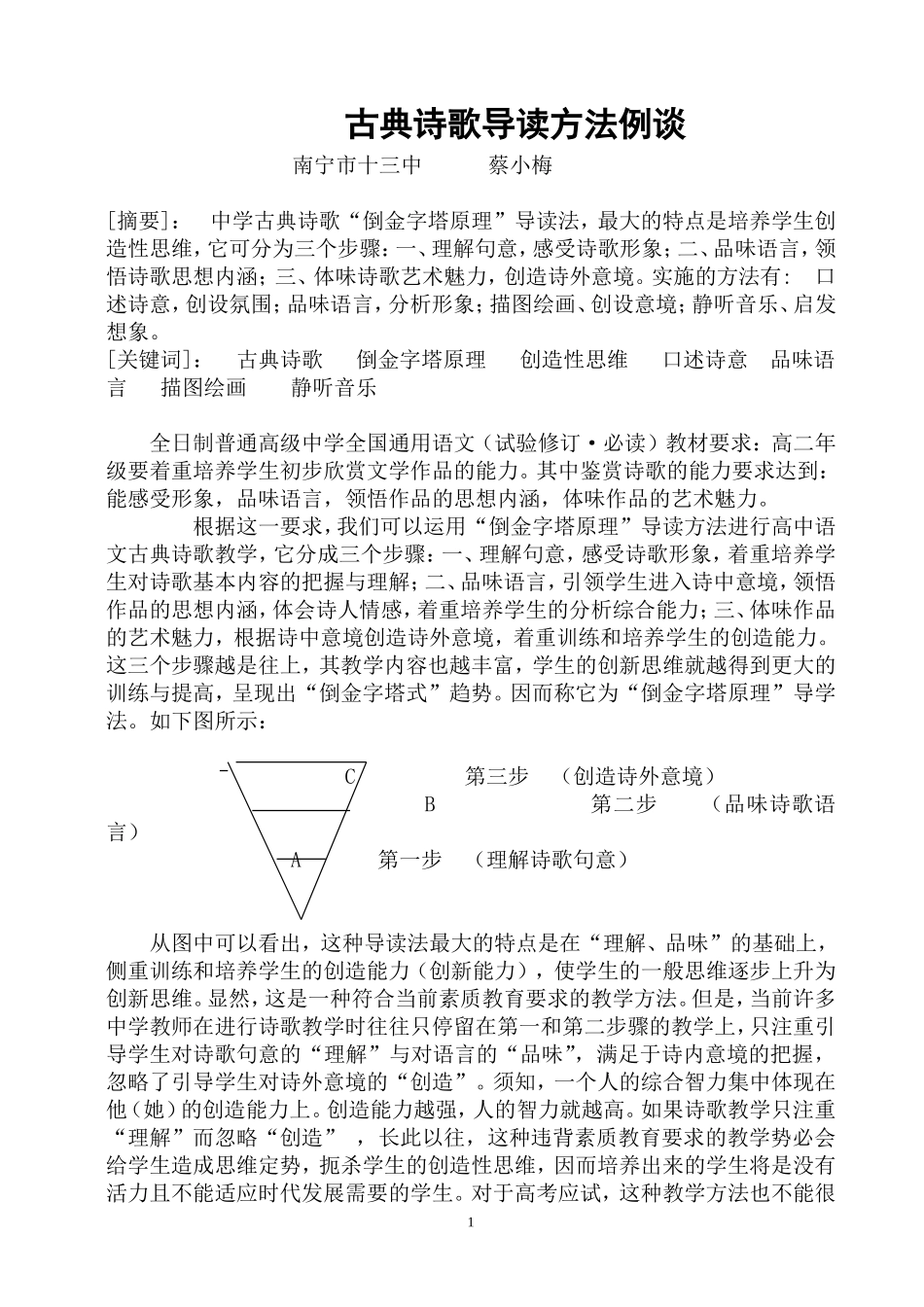

古典诗歌导读方法例谈南宁市十三中蔡小梅[摘要]:中学古典诗歌“倒金字塔原理”导读法,最大的特点是培养学生创造性思维,它可分为三个步骤:一、理解句意,感受诗歌形象;二、品味语言,领悟诗歌思想内涵;三、体味诗歌艺术魅力,创造诗外意境。实施的方法有:口述诗意,创设氛围;品味语言,分析形象;描图绘画、创设意境;静听音乐、启发想象。[关键词]:古典诗歌倒金字塔原理创造性思维口述诗意品味语言描图绘画静听音乐全日制普通高级中学全国通用语文(试验修订·必读)教材要求:高二年级要着重培养学生初步欣赏文学作品的能力。其中鉴赏诗歌的能力要求达到:能感受形象,品味语言,领悟作品的思想内涵,体味作品的艺术魅力。根据这一要求,我们可以运用“倒金字塔原理”导读方法进行高中语文古典诗歌教学,它分成三个步骤:一、理解句意,感受诗歌形象,着重培养学生对诗歌基本内容的把握与理解;二、品味语言,引领学生进入诗中意境,领悟作品的思想内涵,体会诗人情感,着重培养学生的分析综合能力;三、体味作品的艺术魅力,根据诗中意境创造诗外意境,着重训练和培养学生的创造能力。这三个步骤越是往上,其教学内容也越丰富,学生的创新思维就越得到更大的训练与提高,呈现出“倒金字塔式”趋势。因而称它为“倒金字塔原理”导学法。如下图所示:C第三步(创造诗外意境)B第二步(品味诗歌语言)A第一步(理解诗歌句意)从图中可以看出,这种导读法最大的特点是在“理解、品味”的基础上,侧重训练和培养学生的创造能力(创新能力),使学生的一般思维逐步上升为创新思维。显然,这是一种符合当前素质教育要求的教学方法。但是,当前许多中学教师在进行诗歌教学时往往只停留在第一和第二步骤的教学上,只注重引导学生对诗歌句意的“理解”与对语言的“品味”,满足于诗内意境的把握,忽略了引导学生对诗外意境的“创造”。须知,一个人的综合智力集中体现在他(她)的创造能力上。创造能力越强,人的智力就越高。如果诗歌教学只注重“理解”而忽略“创造”,长此以往,这种违背素质教育要求的教学势必会给学生造成思维定势,扼杀学生的创造性思维,因而培养出来的学生将是没有活力且不能适应时代发展需要的学生。对于高考应试,这种教学方法也不能很1好地帮助学生提高应考能力。纵观2002年以来的语文高考,古典诗歌考题题型已由以往的客观选择题转变为侧重考查学生的综合素质,检测学生的创造性思维能力的主观文字表述题,其难度相对加大,要求相应提高。因此,我认为中学古典诗歌教学应该在培养学生的理解、分析综合能力的同时,更要注重学生的创造性思维的培养。不能局限于对诗歌本身意义的理解,而应由诗内延伸至诗外,创造诗外之境,以训练学生的创新思维,培养他们的创造能力。在古典诗歌教学中,我曾通过以下方法来进行“倒金字塔”式导学,取得了明显的教学效果。现分别简介如下:一、口述诗意,创设氛围初读一首诗,学生脑海中呈现的诗歌景象往往是单调的、零碎的和模糊的,因为其思维往往处于无绪、零散的状态。所以,教学中应首先让学生读熟诗歌,理解句意,品味语言,然后根据原诗口头表述诗中的人、事、景,以激发学生的创造性思维,对诗歌景象进行创造、加工、组合,把原来单调的、零碎的和模糊的景象组合成一幅完整清晰的画面,让学生置身于其中,揣摩品味自己融于诗中的心境,或悲伤或喜悦,或沉郁或激昂,或幽怨或欢快,与诗人在情感上产生某种共鸣,进而挖掘出诗外之意,创造出诗外之境。以下仅以《迢迢牵牛星》教学为例。全诗内容是:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。纤纤擢素手,札札弄机杼。终日不成章,泣涕零如雨。河汉清且浅,相去复几许?盈盈一水间,脉脉不得语。”这首诗写的是牛郎与织女不能相会倾诉衷肠而只能隔河相望的相思之苦。对于牛郎织女的传说,学生并不陌生。可我还是在理解品味的基础上,叫一学生进行口述,以营造出一种悲凄的离别氛围,让全班学生进入这一氛围之后,好好地感受两个相爱的人只能遥望而不能相诉的相思愁苦。正当学生身临诗境感受二人的悲悲切切的情感时,我便进一步引导学生:“牛郎织女如此相亲相爱却为何分离?是谁...