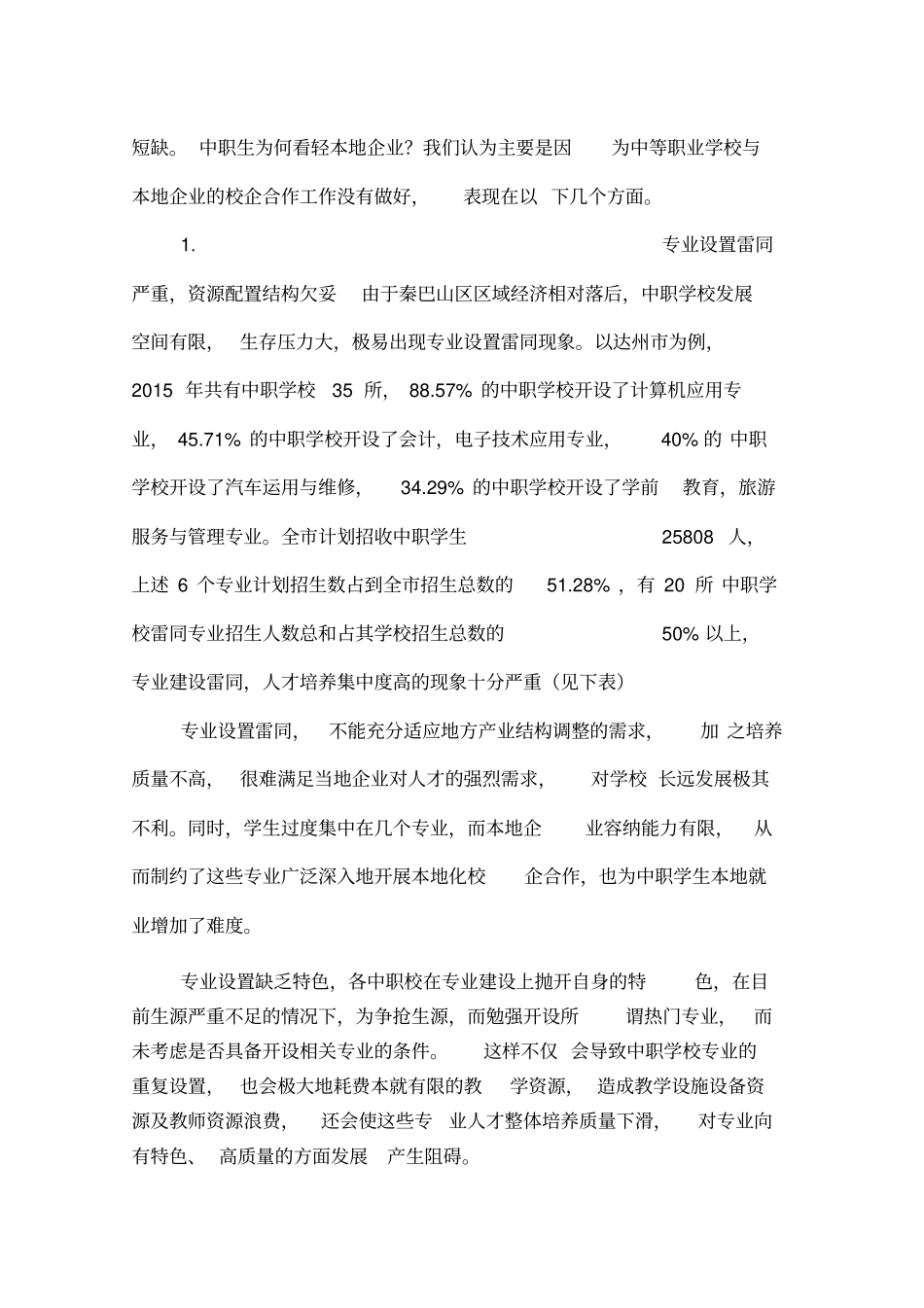

中职“校企合作”与学生本地就业一、实施本土化“校企合作”,促进学生本地就业的意义1.便于把握本区域经济的发展现状,为职业教育的专业建设提供信息中职学校在与本地企业实施校企合作的过程中,能及时掌握到一线人才的需求情况,分析秦巴山区产业结构的演变情况及产业对人才的需求现状,进而及时根据市场需求进行专业开发及课程体系建设,培养符合区域经济发展的专业人才。2.使校企合作更加高效便捷,促进资源共享和成果转化校企合作是一项长期性,系统性的工程,需要学校、企业、政府,社会各方频繁地协作互动,耗时费力。本地化校企合作使校企间具有“零距离”的地理优势,能极大地整合区域内的人才、设备、政策,信息等资源,建立高效、开放、资源共享的信息平台,提升校企协同育人的效率和水平。第一:更易于建立与维持经常性的沟通,彼此了解,避免企业需求信息失真,对校企合作中的问题能更好地实时调整。第二:使校企人才培养方案更易实施。校企“零距离”,较好地解决了学生在学校学习与到企业实训实习;教师学校授课与企业煅炼;企业技术人员入校指导与在岗工作时空上的矛盾,避免了人员的长距离车马劳顿,使校企合作组织形式更加灵活高效,为创新校企协同育人模式拓展了空间。能尽快把科研成果应用于企业生产,最终增强校企合作可持续发展和服务秦巴山区区域经济建设的能力。3.提升“两型”社会的建设水平,促进秦巴山区区域经济的跨越式发展经济社会的发展对劳动者素质的要求越来越高,对技能型人才需求越来越大,通过中职学校与本地企业间紧密的校企合作,培养大量适应区域经济发展要求的中职毕业生到本地企业就业,则为地方经济社会发展提供了人才保障和技术支撑。毕业生既能就近照顾家人,解决老人赡养等问题,也能安心工作,将更多精力倾注于自身职业发展;对企业来讲员工队伍更加稳定,企业减少招聘和培训新员工的成本,更多高质量的熟练工人,也有益于企业的升级换代;也是政府实现新型城镇化,完成精准扶贫,建设全面小康社会的有效途径。实施本土化的校企合作能将区域内的政府、职校、企业、信息、科研机构、金融机构等有效的整合在一起,极大的提升秦巴山区工业建设水平,促进本地经济的跨越式,可持续发展。二、影响校企合作与学生本地就业的阻碍因素目前,达州以天然气化工、机电制造、冶金建材、纺织服装、食品和中药村加工、商贸物流、旅游等为重点产业。全市“1+7”产业园区,达州农产品加工集中区加速发展,宣汉、大竹被列为全省首批14个工业强县示范县。各行各业大发展,涌现出一大批优秀企业,这些企业的用工政策、福利待遇都不低于沿海地区同类企业。各级党政,各中职学校在提高毕业生本地就业率方面也做了很多工作,但是培养的学生还是不愿在本地企业就业。据不完全统计,我市职业学校学生就业率在沿海发达地区企业占75%以上,内地企业近20%,本市企业不足10%,造成我市技能型人才的严重短缺。中职生为何看轻本地企业?我们认为主要是因为中等职业学校与本地企业的校企合作工作没有做好,表现在以下几个方面。1.专业设置雷同严重,资源配置结构欠妥由于秦巴山区区域经济相对落后,中职学校发展空间有限,生存压力大,极易出现专业设置雷同现象。以达州市为例,2015年共有中职学校35所,88.57%的中职学校开设了计算机应用专业,45.71%的中职学校开设了会计,电子技术应用专业,40%的中职学校开设了汽车运用与维修,34.29%的中职学校开设了学前教育,旅游服务与管理专业。全市计划招收中职学生25808人,上述6个专业计划招生数占到全市招生总数的51.28%,有20所中职学校雷同专业招生人数总和占其学校招生总数的50%以上,专业建设雷同,人才培养集中度高的现象十分严重(见下表)专业设置雷同,不能充分适应地方产业结构调整的需求,加之培养质量不高,很难满足当地企业对人才的强烈需求,对学校长远发展极其不利。同时,学生过度集中在几个专业,而本地企业容纳能力有限,从而制约了这些专业广泛深入地开展本地化校企合作,也为中职学生本地就业增加了难度。专业设置缺乏特色,各中职校在专业建设上抛开自身的特色,在目前生源严重不足的情况下,为争...