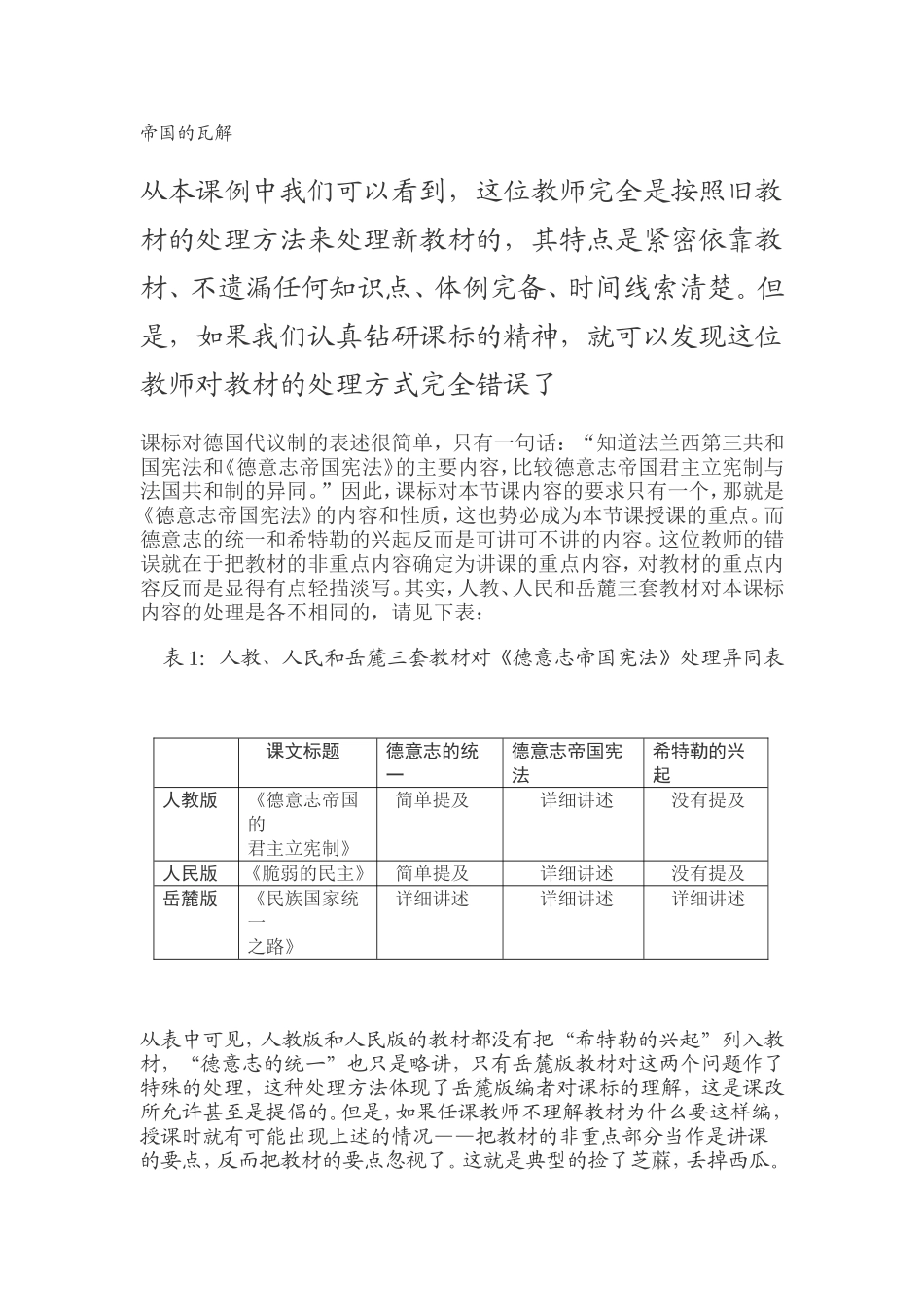

黄牧航:岳麓版历史教材处理的三个层次——以《历史必修Ⅰ》第三单元“近代西方资本主义政体的建立”为例高中课程改革已经在广东、山东、海南、宁夏四省区全面铺开。由于这次课程是建国以来规模最大、力度最强的一次课程改革,所以广大教师所面临的挑战和困难是空前的。面对全新的教学理念、全新的课程标准、全新的教材,还有一大堆前所未闻的历史学、教育学的专业术语,相当部分的教师感到有点无所适从。本文拟从教材处理这个环节入手,分析一下在课改背景下历史教师应该如何处理“课标—教材—备课”三者的关系。在两个多月的听课和集体备课实践中,我较深切地体会到目前高中历史教师的备课观念还存在着高低不同的三个层次:第一个层次基本上还停留在课改前的认识水平;第二个层次基本符合课改的理念;第三个层次能够很好地体现课改的理念下面就以岳麓版《历史必修Ⅰ》第三单元“近代西方资本主义政体的建立”为例谈谈在课改背景下我们应该持有什么样的教材观。一、第一个层次:单纯依据教材内容来处理教材我把完全不敢脱离教材来讲授的教师列为第一层次。这类型教师的特点是:完全抛开《课程标准》来备课;完全按教材的体系来设计讲课线索;完全依据教材的内容来一字一句地进行讲授,并要求学生记住教材中的每一个知识点。这些教师受传统教学观念的束缚太深,没有认识到课改所带来的三方面的变化:第一,《课程标准》与《教学大纲》的功能是不一样的。课改前的教材与教学大纲从体例到内容都基本上是一致的,这导致了许多熟悉教材的教师养成了一个备课习惯——基本不参考《教学大纲》,因为他们认为教学大纲所包含的思想脉络已经被教材充分地体现出来了。但《课程标准》与教材的关系却不一样,新教材是编者按照自己对课标的理解来编撰的,而不是一一对应课标的体系来编撰的,这就导致了目前国内的四套高中新教材从体例到内容都是有很大的差别的。如果说旧教材的地位是与《教学大纲》相对等,那么在课改的背景下,《课程标准》的地位要远远高于教材。因此在新教材的备课中,我们绝不能撇开课标来处理教材第二,课改后教材的性质发生了转变。课改前,我们对教材的性质定位为“教材是教师教学和学生学习的资源”,而且在教学实践中,绝大多数教师都把这种资源看作是“惟一的资源”。在这样的教学观念下,师生们都力求用足教材、学透教材,有的学生甚至可以做到背熟教材。课改后,我们对教材性质的理解发生了转变,我们认为“教材是教师教学和学生学习的资源和工具”。教材的“资源性”没有改变,但我们必须强调的是,教材绝不是教学的惟一资源,而只是最重要的资源。此外,教材除了具有资源性,还具有“工具性”,它承担着提供学生学习方法的功能、方便学生随时查阅的功能等等。因此,那种认为教师必须一字一句地讲授教材、学生必须一字一句地背熟教材的观念是不可取的。第三,课改要求教师的教学观念发生转变。课改提出了许多新的教学观念,其中很重要的一点就是教师角色的转变,具体说来就是要由知识的传授者变成为学生学习的促进者。在旧的教学观念中,教师是知识的惟一拥有者,学生是知识的被动的接受者,教师的任务就是把教材的知识传授给学生,学生的任务就是在教师的监督下把教材的知识学深学透。在新的教学观念中,教师的主要工作不是与学生一起围着教材转,而是表现在以下四个方面:一是开发教学资源,二是调整课程结构,三是进行教学设计,四是进行课程评价。这四个方面的核心内容就是树立起学生学习的主导地位,教师只是以学生学习促进者的身份去帮助学生进步。因此,死抠教材知识点并进行满堂灌的教学方式是不可取的。下面我们以岳麓版《历史必修Ⅰ》第三单元“近代西方资本主义政体的建立”的第12课“民族国家的统一之路”为例,看看持本层次教材观的教师是如何处理的。课例1:第12课民族国家的统一之路教学目标1.知识与能力:掌握德意志统一的进程,记忆《德意志帝国宪法》的内容,了解魏玛共和国的建立和希特勒兴起的过程。2.过程与方法:通过对德意志统一和希特勒兴起的过程分析,掌握基本的政治制度分析方法。3.情感态度与价值观:通过剖析德国法西斯主义的历史根...