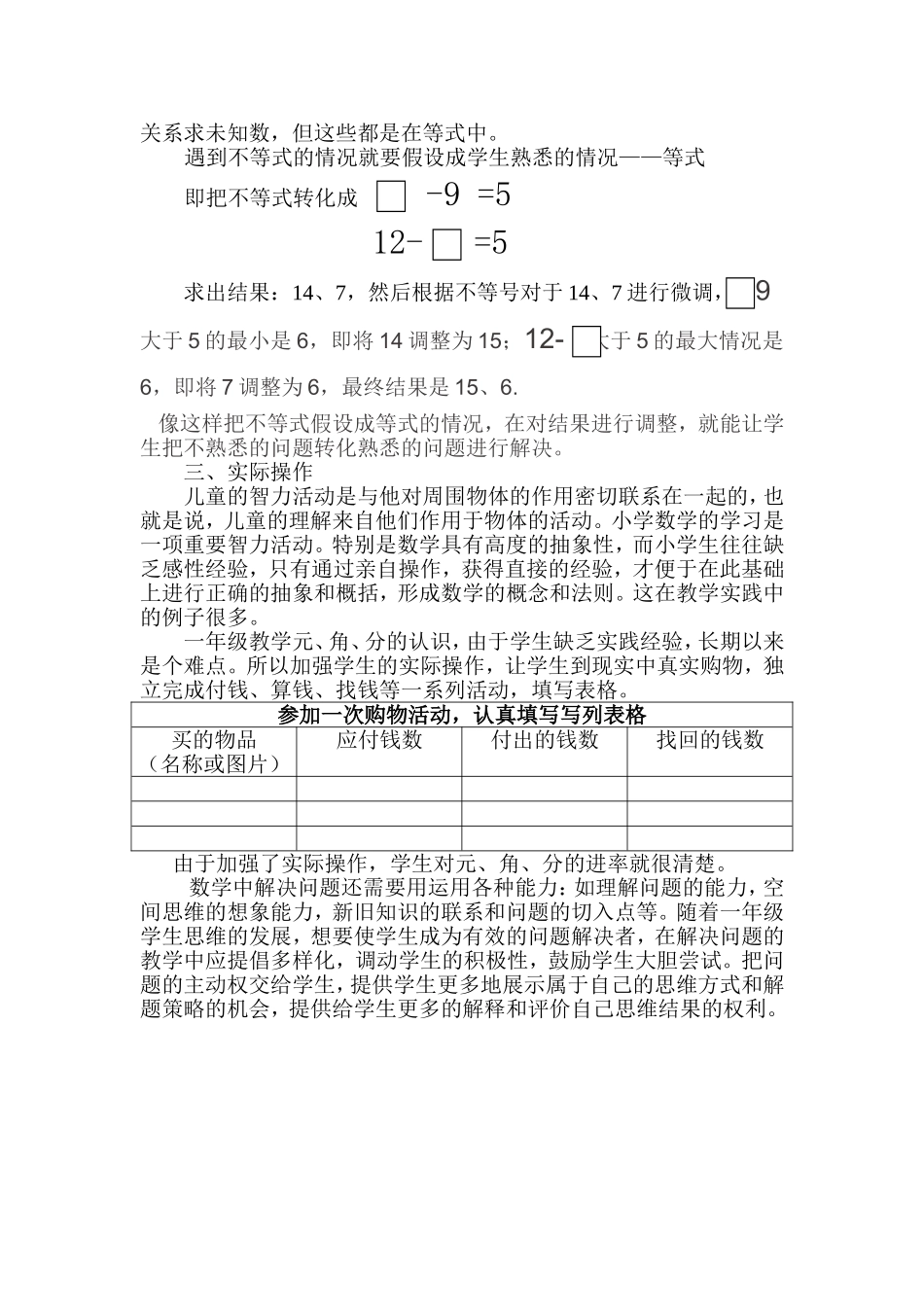

浅谈一年数学的解决问题的策略一年级数学是以后学习数学的基石,学生在一年级初次接触数学,思维的习惯也是在这时初步形成。解决问题是传统教学中的的应用题教学,源于学生的生活实际,又回到学生的生活中;是学生在学习中遇到困难,找到一条绕过障碍的出路,达到可以解决问题的答案。而对于一年级数学中也渗透很多解决问题的策略,如画图法、假设法、实际操作法。一、画图法在一年级很实用,是学生比较直观、容易理解接受的一种方法,通过图形的代替,将数转化成形解决问题。如苏教版一年级下册《练习与测试》第3页中的第7题:15名同学站成一排,亮亮的左边有9人,亮亮的右边有多少人?一年级学生抽象思维还没完全发展成熟,很难直接将文字转化成形象的思维,而且很容易忽视题目中的重要条件——“亮亮自己”,而如果用画图法直接代替这15人,那么问题就很直观形象了。左○○○○○○○○○○○○○○○右然后根据“亮亮的左边有9人”这个条件从左往右数就能找到亮亮本人,而亮亮的右边有多少人就一目了然了。左○○○○○○○○○●○○○○○右(亮亮)列式:15-9-1=5(人)通过观察图,亮亮本人这个重要条件就很难忽视了。运用图形把抽象问题具体化、直观化,从而学生能迅速地搜寻到解题的途径。许多天才儿童都是借助画图解决问题的,因而,对学生进行画图策略的指导显得尤为重要。二、假设法有些问题用一般的方法很难解答时,可假设题中的情节发生了变化,然后在假设的基础上推理,调整由于假设而引起变化的数量的大小,题中隐蔽的数量关系就可能变得明显,从而找到解题方法。这种解题方法就叫做假设法。而一年级这样的策略经常用在求未知数的不等是中。例-9>5,里最小填()。12->5,里最大填()。例里最大能填几?+60<7025+<45通常一年级孩子拿到这样的题不知从何下手,在一年级上册学习过求未知加数、下册也学过利用加数、和以及被减数、减数、差的数量关系求未知数,但这些都是在等式中。遇到不等式的情况就要假设成学生熟悉的情况——等式即把不等式转化成-9=512-=5求出结果:14、7,然后根据不等号对于14、7进行微调,-9大于5的最小是6,即将14调整为15;12-大于5的最大情况是6,即将7调整为6,最终结果是15、6.像这样把不等式假设成等式的情况,在对结果进行调整,就能让学生把不熟悉的问题转化熟悉的问题进行解决。三、实际操作儿童的智力活动是与他对周围物体的作用密切联系在一起的,也就是说,儿童的理解来自他们作用于物体的活动。小学数学的学习是一项重要智力活动。特别是数学具有高度的抽象性,而小学生往往缺乏感性经验,只有通过亲自操作,获得直接的经验,才便于在此基础上进行正确的抽象和概括,形成数学的概念和法则。这在教学实践中的例子很多。一年级教学元、角、分的认识,由于学生缺乏实践经验,长期以来是个难点。所以加强学生的实际操作,让学生到现实中真实购物,独立完成付钱、算钱、找钱等一系列活动,填写表格。参加一次购物活动,认真填写写列表格买的物品(名称或图片)应付钱数付出的钱数找回的钱数由于加强了实际操作,学生对元、角、分的进率就很清楚。数学中解决问题还需要用运用各种能力:如理解问题的能力,空间思维的想象能力,新旧知识的联系和问题的切入点等。随着一年级学生思维的发展,想要使学生成为有效的问题解决者,在解决问题的教学中应提倡多样化,调动学生的积极性,鼓励学生大胆尝试。把问题的主动权交给学生,提供学生更多地展示属于自己的思维方式和解题策略的机会,提供给学生更多的解释和评价自己思维结果的权利。