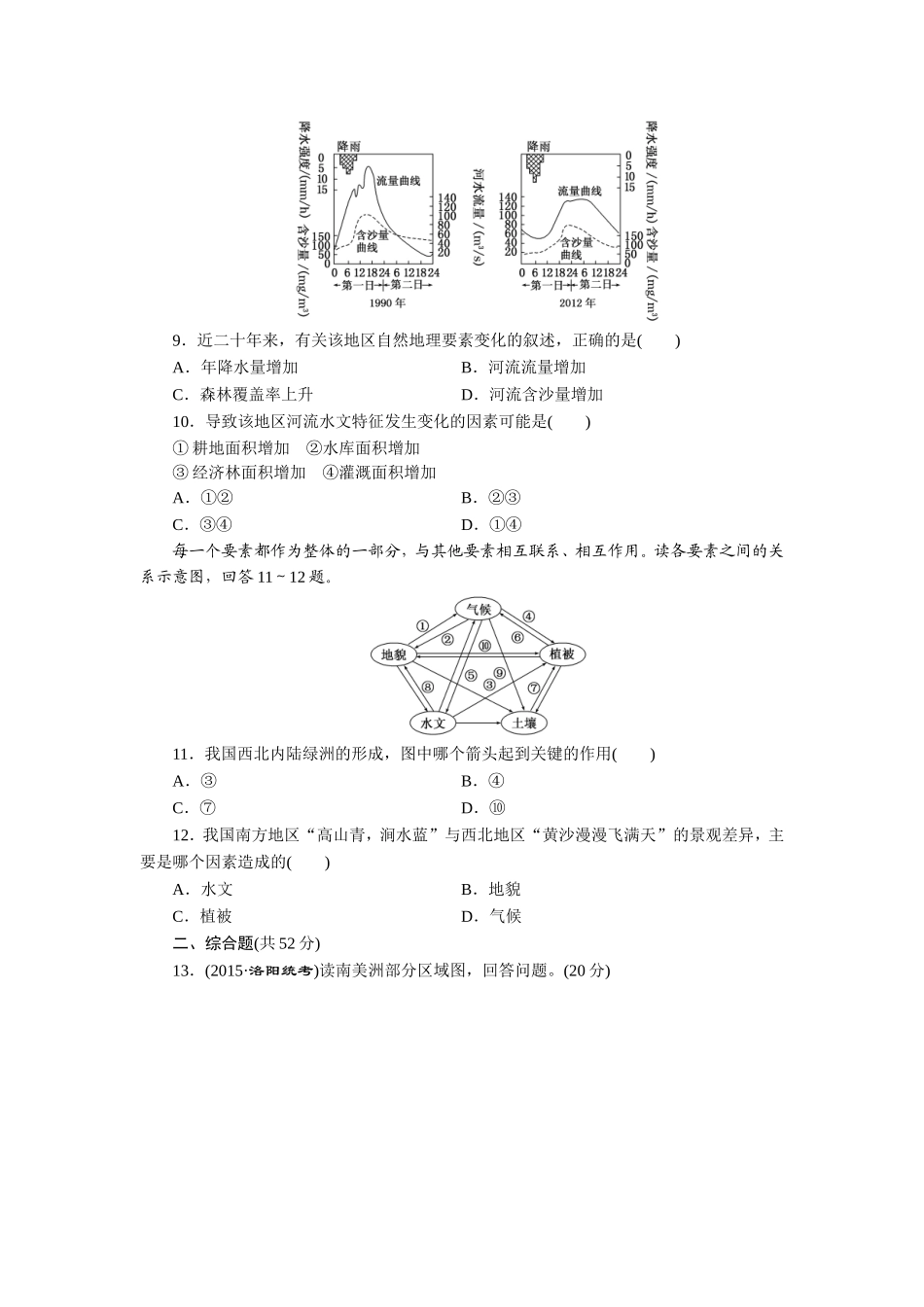

课时跟踪检测(十七)自然地理环境的整体性(限时40分钟满分100分)一、选择题(每题4分,共48分)图①至图④为一组景观剖面示意图,反映了某地区土地利用状况由图①时期到图④时期的变化过程(图①时期到图④时期气候变化甚微,可忽略不计;图中河流断面位于河流中游)。读图回答1~2题。1.依据图中信息,从①到④河流水文特征的变化情况是()A.河流径流量季节变化变小B.河流的含沙量增大C.结冰期变长D.无变化2.图示中河流水文特征的变化,反映了()A.地理环境的差异性B.地理环境的整体性C.地理要素的稳定性D.地理要素的孤立性(2015·海淀区一模)自然环境中的物质处于不断的循环运动中,图中序号代表碳循环的过程,读图回答3~4题。3.图中()A.①开采矿产来自岩石圈,对水圈无影响B.②排放的气体是破坏臭氧层的主要物质C.③可降低温室气体浓度,减弱温室效应D.④需要在变质或者重熔再生作用下进行4.若大气中CO2浓度增加,则()A.太阳活动对地球的影响减弱B.大气对地面辐射的吸收增强C.石灰岩地貌的侵蚀作用变缓D.亚寒带针叶林向较低纬扩展黄山市某地因菊花经济效益高,农民开垦坡地种菊花,因而出现了较为严重的生态问题,如下图所示。据此回答5~6题。5.植被破坏致使水土流失严重,这体现了()A.环境要素的相互制约B.不同区域之间相互制约C.地理要素间相互作用产生新功能D.一个区域的变化影响到另一个区域6.若此种活动不加以限制,任由其发展则最可能直接导致该地区()A.蒸发量增加B.降水量增多C.地表径流变化增大D.地下径流增多下图为我国东部冬小麦种植区内收获期等值线图。近年来有多位欧美气候学家推断在未来20~30年,地球将经历一个相对气温偏低的“微型冰河世纪”。假定这一推断成立,据此回答7~8题。7.在“微型冰河世纪”里,可能产生的地理现象是()A.M、R两地冬小麦收获日期等值线南移B.喜马拉雅山雪线上升C.亚洲的水稻种植范围扩大D.北美1月0℃等温线北移8.导致R地和Q地等值线延伸方向不同的主要因素分别是()A.纬度和距海远近B.距海远近和季风环流C.地形和季风环流D.纬度和地形下图是北美地区的某河流水文站1990年和2012年观测到的河流流量和含沙量的变化曲线图。读图,完成9~10题。9.近二十年来,有关该地区自然地理要素变化的叙述,正确的是()A.年降水量增加B.河流流量增加C.森林覆盖率上升D.河流含沙量增加10.导致该地区河流水文特征发生变化的因素可能是()①耕地面积增加②水库面积增加③经济林面积增加④灌溉面积增加A.①②B.②③C.③④D.①④每一个要素都作为整体的一部分,与其他要素相互联系、相互作用。读各要素之间的关系示意图,回答11~12题。11.我国西北内陆绿洲的形成,图中哪个箭头起到关键的作用()A.③B.④C.⑦D.⑩12.我国南方地区“高山青,涧水蓝”与西北地区“黄沙漫漫飞满天”的景观差异,主要是哪个因素造成的()A.水文B.地貌C.植被D.气候二、综合题(共52分)13.(2015·洛阳统考)读南美洲部分区域图,回答问题。(20分)图中②③④反映了南美洲45°S附近大陆西岸,在不同地质时期地形及地理环境的演变过程。用地理环境整体性原理,描述该地地理环境的演变过程。(20分)14.(2015·武汉调研)读图(图中等高线单位:m),回答下列问题。(32分)(1)指出图中地区主要的植被类型。运用地理环境整体性的原理,分析本区域植被遭破坏对当地自然环境产生的影响。(20分)(2)为了综合开发本区域,拟在图中A处建大型水电站,试说明理由。(12分)答案1.B2.B第1题,从图中可知从①到④林地减少,耕地增多,水土流失加剧,河流含沙量增大。第2题,河流水文特征的变化与植被、地形等有关,这体现了地理环境的整体性。3.C4.B第3题,图中③过程是绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳放出氧气,会减弱温室效应。开采矿产会影响地表和地下水循环;二氧化碳对臭氧层基本无影响;动植物遗体通过沉积作用变为煤炭和石油,没有重熔再生过程。第4题,二氧化碳能强烈吸收地面辐射,大气中二氧化碳增加会使大气升温。二氧化碳的参与是石灰岩发生溶蚀作用的条件,故二氧化碳浓度增加会使石灰岩地貌的侵蚀作用加强;温室效应导致全球气...