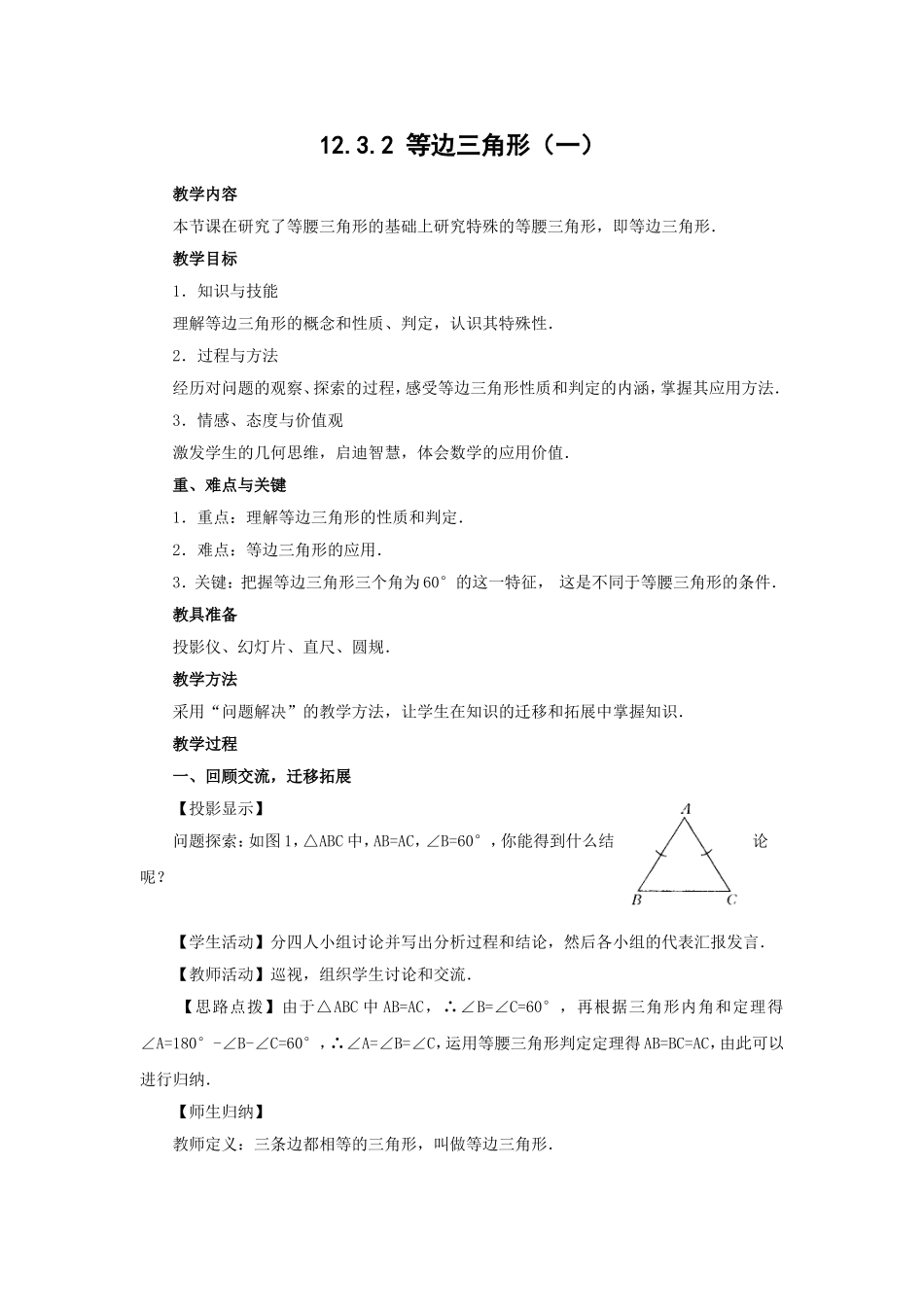

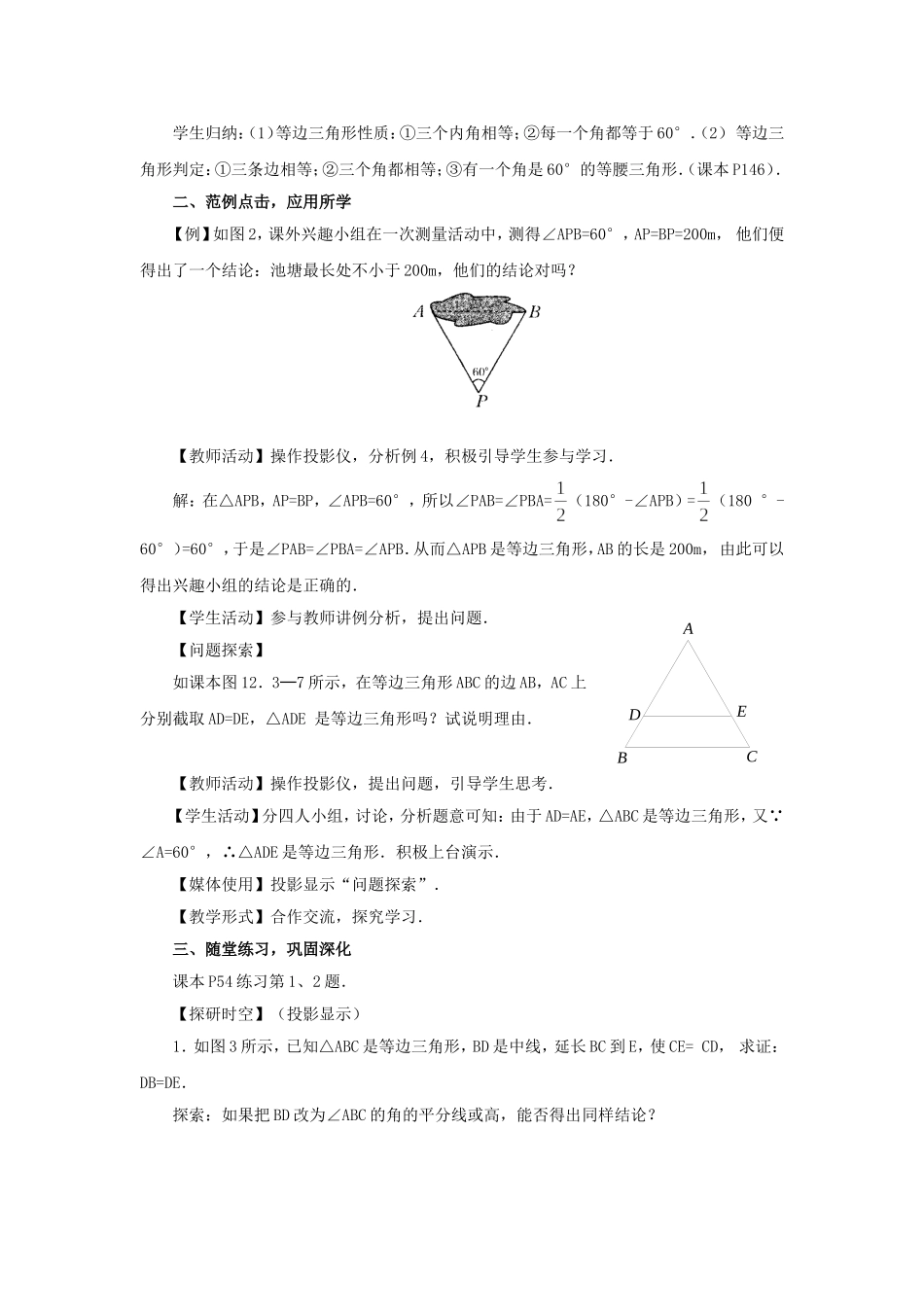

12.3.2等边三角形(一)教学内容本节课在研究了等腰三角形的基础上研究特殊的等腰三角形,即等边三角形.教学目标1.知识与技能理解等边三角形的概念和性质、判定,认识其特殊性.2.过程与方法经历对问题的观察、探索的过程,感受等边三角形性质和判定的内涵,掌握其应用方法.3.情感、态度与价值观激发学生的几何思维,启迪智慧,体会数学的应用价值.重、难点与关键1.重点:理解等边三角形的性质和判定.2.难点:等边三角形的应用.3.关键:把握等边三角形三个角为60°的这一特征,这是不同于等腰三角形的条件.教具准备投影仪、幻灯片、直尺、圆规.教学方法采用“问题解决”的教学方法,让学生在知识的迁移和拓展中掌握知识.教学过程一、回顾交流,迁移拓展【投影显示】问题探索:如图1,△ABC中,AB=AC,∠B=60°,你能得到什么结论呢?【学生活动】分四人小组讨论并写出分析过程和结论,然后各小组的代表汇报发言.【教师活动】巡视,组织学生讨论和交流.【思路点拨】由于△ABC中AB=AC,∴∠B=∠C=60°,再根据三角形内角和定理得∠A=180°-∠B-∠C=60°,∴∠A=∠B=∠C,运用等腰三角形判定定理得AB=BC=AC,由此可以进行归纳.【师生归纳】教师定义:三条边都相等的三角形,叫做等边三角形.学生归纳:(1)等边三角形性质:①三个内角相等;②每一个角都等于60°.(2)等边三角形判定:①三条边相等;②三个角都相等;③有一个角是60°的等腰三角形.(课本P146).二、范例点击,应用所学【例】如图2,课外兴趣小组在一次测量活动中,测得∠APB=60°,AP=BP=200m,他们便得出了一个结论:池塘最长处不小于200m,他们的结论对吗?【教师活动】操作投影仪,分析例4,积极引导学生参与学习.解:在△APB,AP=BP,∠APB=60°,所以∠PAB=∠PBA=(180°-∠APB)=(180°-60°)=60°,于是∠PAB=∠PBA=∠APB.从而△APB是等边三角形,AB的长是200m,由此可以得出兴趣小组的结论是正确的.【学生活动】参与教师讲例分析,提出问题.【问题探索】如课本图12.3─7所示,在等边三角形ABC的边AB,AC上分别截取AD=DE,△ADE是等边三角形吗?试说明理由.【教师活动】操作投影仪,提出问题,引导学生思考.【学生活动】分四人小组,讨论,分析题意可知:由于AD=AE,△ABC是等边三角形,又∵∠A=60°,∴△ADE是等边三角形.积极上台演示.【媒体使用】投影显示“问题探索”.【教学形式】合作交流,探究学习.三、随堂练习,巩固深化课本P54练习第1、2题.【探研时空】(投影显示)1.如图3所示,已知△ABC是等边三角形,BD是中线,延长BC到E,使CE=CD,求证:DB=DE.探索:如果把BD改为∠ABC的角的平分线或高,能否得出同样结论?EDCBAEDCBAEDCBA2.求证:有两条高相等的三角形是等腰三角形.【教师活动】组织学生进行课堂练习,巡视、启发:第一题采用计算出各角的度数的方法切入,可得∠ACD=60°,∠E=∠CDE=30°,再运用等腰三角形三线合一,求得∠DBE=30°,问题迎刃而解,把BD改为△ABC的角的平分线或高,结论不变.第2题,画图时应画出等腰三角形,正确写出已知、求证.如图4,已知△ABC中,DC⊥AB,BE⊥AC,垂足为D,E.求证:AB=AC,证明提示:可用HL证△BCE≌△CBD.【学生活动】先独立进行课堂练习,然后与同学交流,上台演示,相互纠正.【教学形式】师生互动,生生互动,合作学习.四、课堂总结,发展潜能1.等腰三角形和等边三角形之间有什么联系和区别?2.等边三角形的性质中,有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形,这个问题应怎样来理解?[这个角不论是顶角还是底角,这给证明三角形三边相等带来方便]五、布置作业,专题突破1.课本P57习题12.3第9、10、11题.