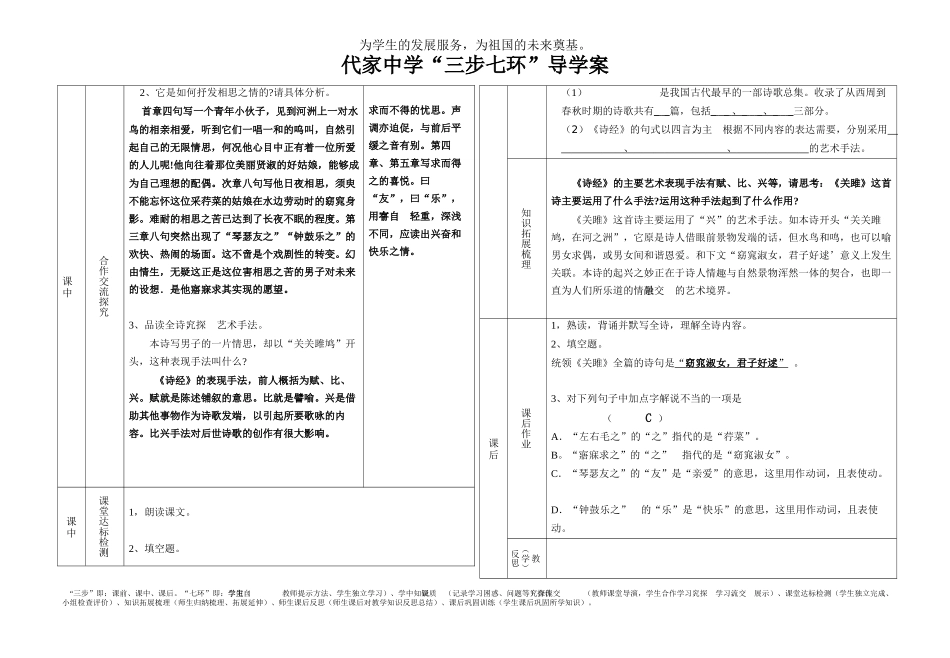

为学生的发展服务,为祖国的未来奠基。代家中学“三步七环”导学案年级:九年级科目:语文(上)课题诵读欣赏:《关雎》学习目标1.了解《诗经》的基本知识及其在中国文学史上的地位。2.把握《诗经》赋比兴的艺术表现手法和章法的节奏特点。3、正确认识古代劳动人民对美好爱情的追求和向往。4,学习《关雎》。重点难点1,诗作中赋比兴的艺术表现手法和章法的节奏特点。2,理解诗作内容。学法指导学案导案课前自主学习1,关于《诗经》和《关雎》:《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,本来只称《诗》,后来被儒家奉为经典,改称《诗经》。收录了从西周初年到春秋中叶约五百年间的诗歌305篇,也称“诗三百”。这些诗歌分为风”“雅”“颂”三个部分,表现手法为“赋”“比”“兴”。“风”又叫“国风”,是各地的歌谣,人民大众的口头创作,是《诗经》中的精华部分。有不少篇章揭露贵族统治集团对人民的压迫和剥削,也反映了人们的劳动生产情况和爱情生活。常用复沓的手法来反复咏叹,一首诗中的各章往往只有几个字不同,表现了民歌的特色。《关雎》是《风》之始也,也是《诗经》第一篇。古人把它冠于三百篇之首,说明对它评价很高。《史记·外戚世家》曾经记述说:“《易》基乾坤,《诗》始《关雎》。《书》美厘降……夫妇之际,人道之大伦也。’,孔子说:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”其声、情、文、义俱佳,足以为《风》之始,三百篇之冠。2、读《关雎》,正音、释词。睢鸠(jūjiū)一种水鸟。窈窕(yǎotiǎo):文静美好的样子。逑(qiú):配偶。荇菜(xīng):一种可食的水草。寤寐(wùmèi):这里指日日夜夜。寤,醒时。寐,睡时。芼(mào):挑选。学中质疑课中合作交流探究朗读诗歌,整体感知诗歌内容:1,这首诗讲了一个什么故事,请同学们用自己的语言来描述。《关雎》写了一个男子对一个女子的思念、追求过程,表达他求之不得的痛苦和求而得之的喜悦之情。第一章雎鸠和鸣于河之洲上,其兴淑女配偶不乱,是君子的好匹配。这一章的佳处,在于舒缓平正之音,并以音调领起全篇,形成全诗的基调。以“窈窕淑女,君子好逑“统摄全篇。第二章、第三章中的“求”字是全篇的中心,写深切的思慕和“三步”即:课前、课中、课后。“七环”即:学生自主学习(教师提示方法、学生独立学习)、学中知识质疑(记录学习困惑、问题等)合作交流探究(教师课堂导演,学生合作学习、探究学习、交流展示)、课堂达标检测(学生独立完成、小组检查评价)、知识拓展梳理(师生归纳梳理、拓展延伸)、师生课后反思(师生课后对教学知识反思总结)、课后巩固训练(学生课后巩固所学知识)。为学生的发展服务,为祖国的未来奠基。代家中学“三步七环”导学案课中合作交流探究2、它是如何抒发相思之情的?请具体分析。首章四句写一个青年小伙子,见到河洲上一对水鸟的相亲相爱,听到它们一唱一和的呜叫,自然引起自己的无限情思,何况他心目中正有着一位所爱的人儿呢!他向往着那位美丽贤淑的好姑娘,能够成为自己理想的配偶。次章八句写他日夜相思,须臾不能忘怀这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影。难耐的相思之苦已达到了长夜不眠的程度。第三章八句突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。这不啻是个戏剧性的转变。幻由情生,无疑这正是这位害相思之苦的男子对未来的设想.是他寤寐求其实现的愿望。3、品读全诗,探究艺术手法。本诗写男子的一片情思,却以“关关雎鸠”开头,这种表现手法叫什么?《诗经》的表现手法,前人概括为赋、比、兴。赋就是陈述铺叙的意思。比就是譬喻。兴是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。比兴手法对后世诗歌的创作有很大影响。求而不得的忧思。声调亦迫促,与前后平缓之音有别。第四章、第五章写求而得之的喜悦。曰“友”,曰“乐”,用字自有轻重,深浅不同,应读出兴奋和快乐之情。课中课堂达标检测1,朗读课文。2、填空题。(1)是我国古代最早的一部诗歌总集。收录了从西周到春秋时期的诗歌共有__篇,包括__、__、__三部分。(2)《诗经》的句式以四言为主。根据不同内容的表达需要,分别采用、、的艺术手法。知识拓展梳理...