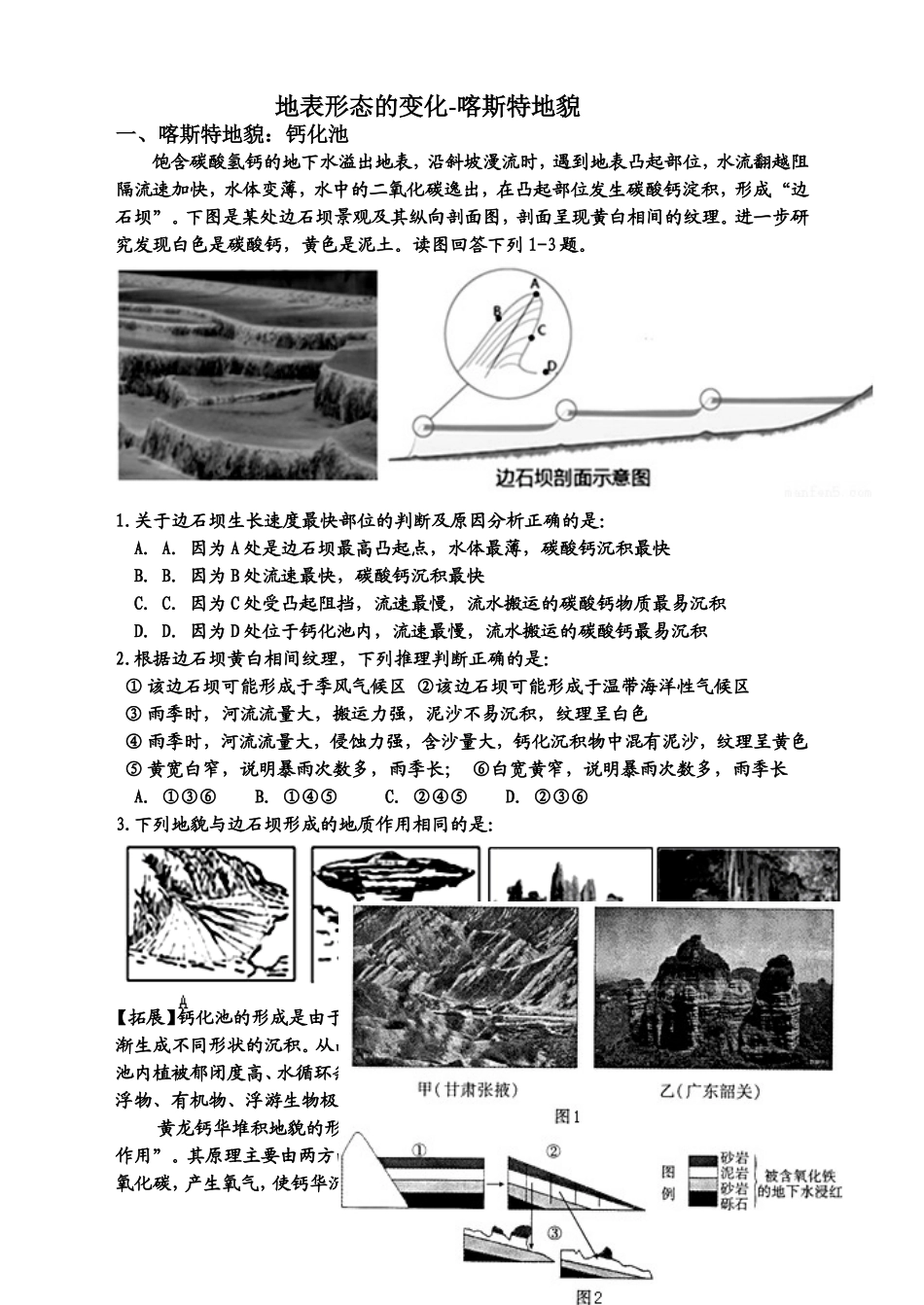

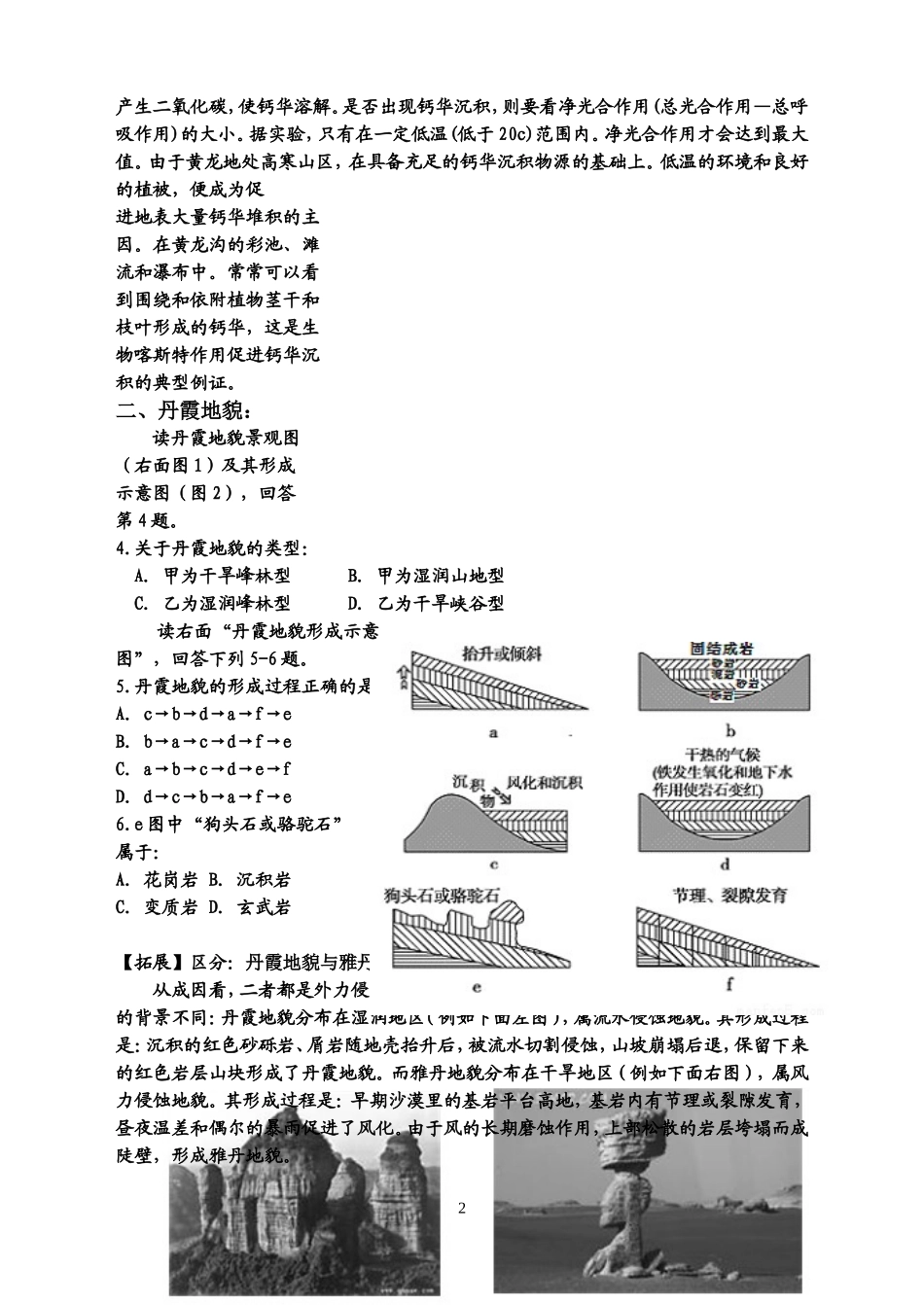

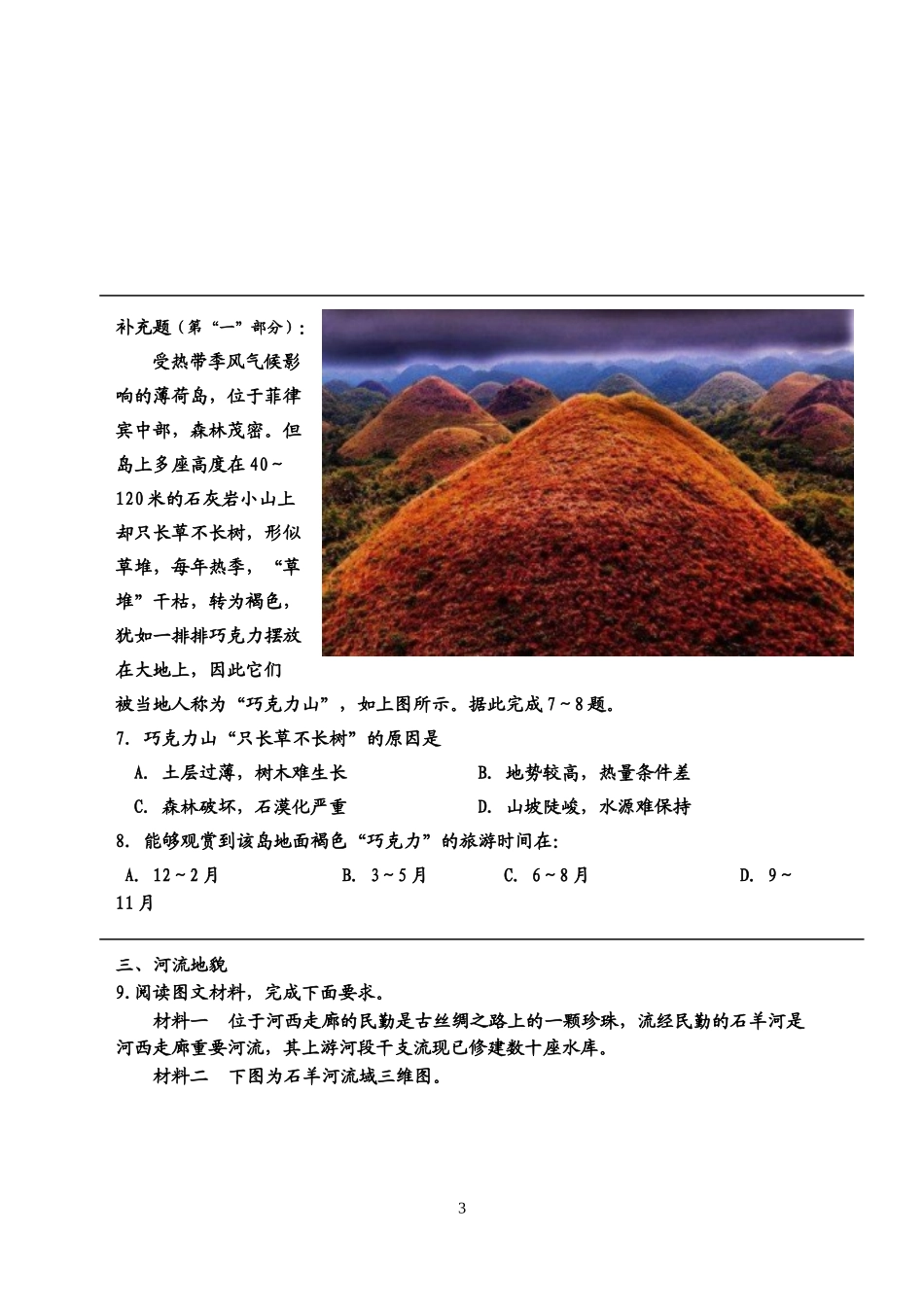

地表形态的变化-喀斯特地貌一、喀斯特地貌:钙化池饱含碳酸氢钙的地下水溢出地表,沿斜坡漫流时,遇到地表凸起部位,水流翻越阻隔流速加快,水体变薄,水中的二氧化碳逸出,在凸起部位发生碳酸钙淀积,形成“边石坝”。下图是某处边石坝景观及其纵向剖面图,剖面呈现黄白相间的纹理。进一步研究发现白色是碳酸钙,黄色是泥土。读图回答下列1-3题。1.关于边石坝生长速度最快部位的判断及原因分析正确的是:A.A.因为A处是边石坝最高凸起点,水体最薄,碳酸钙沉积最快B.B.因为B处流速最快,碳酸钙沉积最快C.C.因为C处受凸起阻挡,流速最慢,流水搬运的碳酸钙物质最易沉积D.D.因为D处位于钙化池内,流速最慢,流水搬运的碳酸钙最易沉积2.根据边石坝黄白相间纹理,下列推理判断正确的是:①该边石坝可能形成于季风气候区②该边石坝可能形成于温带海洋性气候区③雨季时,河流流量大,搬运力强,泥沙不易沉积,纹理呈白色④雨季时,河流流量大,侵蚀力强,含沙量大,钙化沉积物中混有泥沙,纹理呈黄色⑤黄宽白窄,说明暴雨次数多,雨季长;⑥白宽黄窄,说明暴雨次数多,雨季长A.①③⑥B.①④⑤C.②④⑤D.②③⑥3.下列地貌与边石坝形成的地质作用相同的是:【拓展】钙化池的形成是由于当地的水富含钙离子,水流缓慢,经过长年的沉积,水中渐渐生成不同形状的沉积。从而产生钙化,就有点像"石钟乳"一样。因为钙化而导致钙化池内植被郁闭度高、水循环条件较畅通以及石灰华对悬移质的固定作用,从而使水中悬浮物、有机物、浮游生物极少。该地貌在我国四川黄龙很典型。黄龙钙华堆积地貌的形成和水生植物有密切关系,科学家们称之为“生物喀斯特作用”。其原理主要由两方面组成:一是“光合作用”,白天,水生植物吸入水中的二氧化碳,产生氧气,使钙华沉积;二是“呼吸作用”,夜晚,水生植物吸入水中的氧气,1产生二氧化碳,使钙华溶解。是否出现钙华沉积,则要看净光合作用(总光合作用—总呼吸作用)的大小。据实验,只有在一定低温(低于20c)范围内。净光合作用才会达到最大值。由于黄龙地处高寒山区,在具备充足的钙华沉积物源的基础上。低温的环境和良好的植被,便成为促进地表大量钙华堆积的主因。在黄龙沟的彩池、滩流和瀑布中。常常可以看到围绕和依附植物茎干和枝叶形成的钙华,这是生物喀斯特作用促进钙华沉积的典型例证。二、丹霞地貌:读丹霞地貌景观图(右面图1)及其形成示意图(图2),回答第4题。4.关于丹霞地貌的类型:A.甲为干旱峰林型B.甲为湿润山地型C.乙为湿润峰林型D.乙为干旱峡谷型读右面“丹霞地貌形成示意图”,回答下列5-6题。5.丹霞地貌的形成过程正确的是:A.c→b→d→a→f→eB.b→a→c→d→f→eC.a→b→c→d→e→fD.d→c→b→a→f→e6.e图中“狗头石或骆驼石”属于:A.花岗岩B.沉积岩C.变质岩D.玄武岩【拓展】区分:丹霞地貌与雅丹地貌从成因看,二者都是外力侵蚀地貌;从名称看,一字之差,极易混淆。但是二者形成的背景不同:丹霞地貌分布在湿润地区(例如下面左图),属流水侵蚀地貌。其形成过程是:沉积的红色砂砾岩、屑岩随地壳抬升后,被流水切割侵蚀,山坡崩塌后退,保留下来的红色岩层山块形成了丹霞地貌。而雅丹地貌分布在干旱地区(例如下面右图),属风力侵蚀地貌。其形成过程是:早期沙漠里的基岩平台高地,基岩内有节理或裂隙发育,昼夜温差和偶尔的暴雨促进了风化。由于风的长期磨蚀作用,上部松散的岩层垮塌而成陡壁,形成雅丹地貌。2补充题(第“一”部分):受热带季风气候影响的薄荷岛,位于菲律宾中部,森林茂密。但岛上多座高度在40~120米的石灰岩小山上却只长草不长树,形似草堆,每年热季,“草堆”干枯,转为褐色,犹如一排排巧克力摆放在大地上,因此它们被当地人称为“巧克力山”,如上图所示。据此完成7~8题。7.巧克力山“只长草不长树”的原因是A.土层过薄,树木难生长B.地势较高,热量条件差C.森林破坏,石漠化严重D.山坡陡峻,水源难保持8.能够观赏到该岛地面褐色“巧克力”的旅游时间在:A.12~2月B.3~5月C.6~8月D.9~11月三、河流地貌9.阅读图文材料,完成下面要求。材料一位于河西走廊的民勤是古丝绸之路...