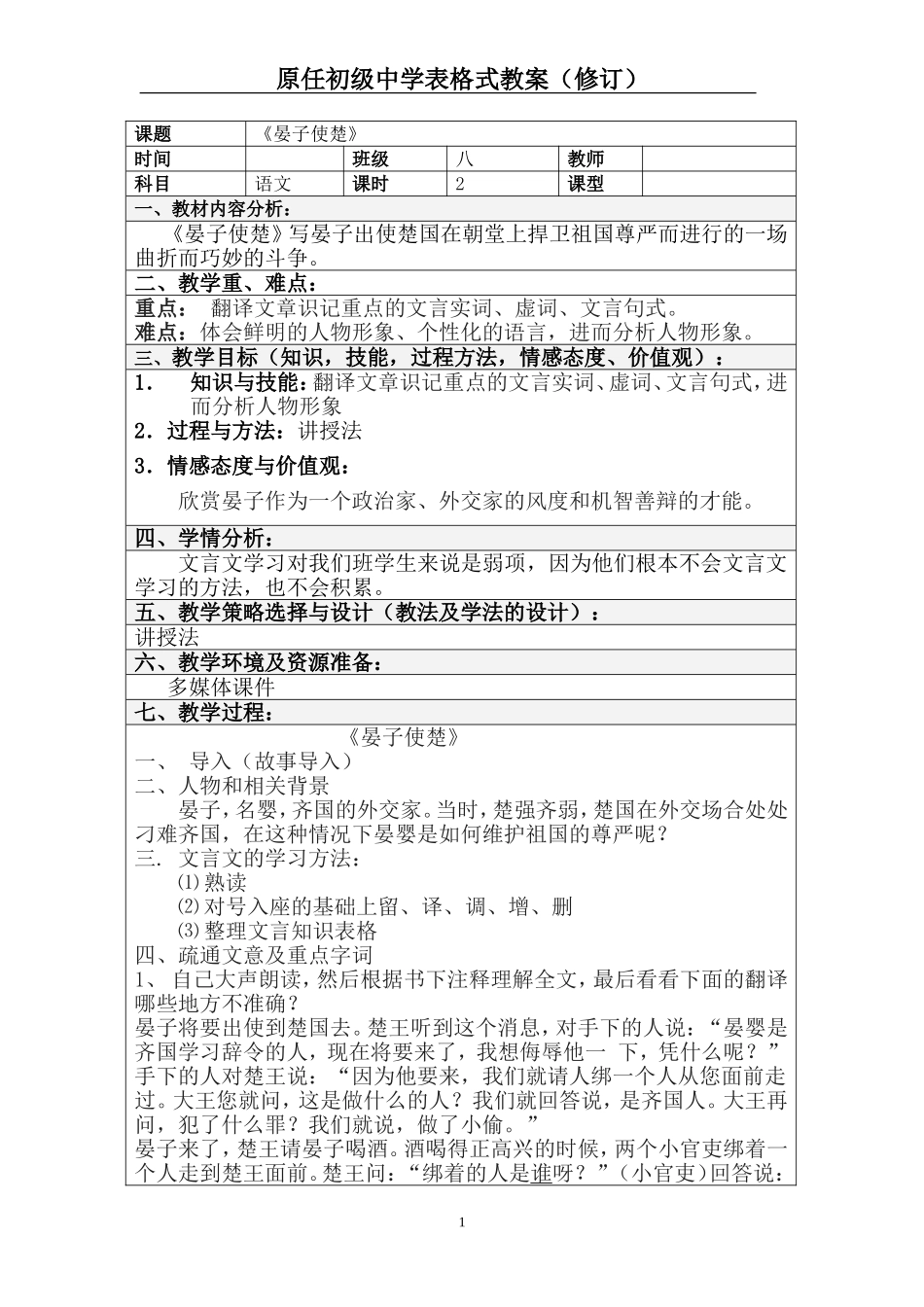

原任初级中学表格式教案(修订)课题《晏子使楚》时间班级八教师科目语文课时2课型一、教材内容分析:《晏子使楚》写晏子出使楚国在朝堂上捍卫祖国尊严而进行的一场曲折而巧妙的斗争。二、教学重、难点:重点:翻译文章识记重点的文言实词、虚词、文言句式。难点:体会鲜明的人物形象、个性化的语言,进而分析人物形象。三、教学目标(知识,技能,过程方法,情感态度、价值观):1.知识与技能:翻译文章识记重点的文言实词、虚词、文言句式,进而分析人物形象2.过程与方法:讲授法3.情感态度与价值观:欣赏晏子作为一个政治家、外交家的风度和机智善辩的才能。四、学情分析:文言文学习对我们班学生来说是弱项,因为他们根本不会文言文学习的方法,也不会积累。五、教学策略选择与设计(教法及学法的设计):讲授法六、教学环境及资源准备:多媒体课件七、教学过程:《晏子使楚》一、导入(故事导入)二、人物和相关背景晏子,名婴,齐国的外交家。当时,楚强齐弱,楚国在外交场合处处刁难齐国,在这种情况下晏婴是如何维护祖国的尊严呢?三.文言文的学习方法:⑴熟读⑵对号入座的基础上留、译、调、增、删⑶整理文言知识表格四、疏通文意及重点字词1、自己大声朗读,然后根据书下注释理解全文,最后看看下面的翻译哪些地方不准确?晏子将要出使到楚国去。楚王听到这个消息,对手下的人说:“晏婴是齐国学习辞令的人,现在将要来了,我想侮辱他一下,凭什么呢?”手下的人对楚王说:“因为他要来,我们就请人绑一个人从您面前走过。大王您就问,这是做什么的人?我们就回答说,是齐国人。大王再问,犯了什么罪?我们就说,做了小偷。”晏子来了,楚王请晏子喝酒。酒喝得正高兴的时候,两个小官吏绑着一个人走到楚王面前。楚王问:“绑着的人是谁呀?”(小官吏)回答说:1原任初级中学表格式教案(修订)“是齐国人,犯了偷窃罪。”楚王看着晏子说:“齐国人顽固地喜欢偷窃吗?”晏子离开座位回答说:“我听说过这样的事。橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状很相像,其实味道不相同。之所以这样的原因是什么呢?水土不同呀。现在老百姓生长在齐国不偷东西,到了楚国就偷东西,莫非是楚国的水土使得老百姓善于偷盗了吗?”楚王笑着说:“圣人不是可以同他开玩笑的,我反而自讨没趣了。”2、能否分别用一句话概括两段内容?第一段:楚国国君密谋辱齐第二段:晏子机智粉碎楚王阴谋3、思考:①楚王想侮辱晏子的原因是什么?②晏子维护自己和国家的尊严,正气浩然。那么,楚王是否是一个恃强凌弱的昏君呢?你怎么看待?为什么?4、注意积累以下文言知识:通假字①缚者曷为者也?曷:同“何”,什么②圣人非所与熙也。熙:同“嬉”,开玩笑古今异义词①何坐②其实味不同③寡人反取病焉文言实词习:诣:辞:视:方:固:坐:赐:特殊句式①判断句:……是……晏婴,齐之习辞者也齐人也圣人非所与熙也②倒装句:(宾语前置)何以也?以何也?用什么办法?何为者也?为者何也?做什么的人?何坐?坐何?犯了什么罪?缚者曷为者也?缚者为曷者也?绑着的是什么人?③固定句式得无楚之水土使民善盗耶?表揣测反问,“莫非…吗?”或“难道…吗?”一词多义五、课文详解,人物分析一个智勇双全的外交家形象2原任初级中学表格式教案(修订)《晏子使楚》中对晏子的描写,虽然只有一个动作(避席)和一段对话,但表现力强,寥寥数语,一个机智沉着、能言善辩、勇于维护国家尊严的外交家形象跃然纸上。(一)、面对挑衅,针锋相对。楚王策划阴谋在前,实施阴谋时更是露骨——“王视晏子曰”,一个“视”,写出了楚王目光的威逼和神态的轻狂。面对这突如其来的挑衅,晏子首先想到的是国家的尊严不可辱,他毅然把个人安危置之度外,瞬间思考后,机智地“避席对曰”。“避席”这一动作固然是表示郑重,但如果仔细体会,还能悟出晏子此时特有的一种抗拒侮辱的严肃和正义;“对曰”紧随“避席”之后,不仅凸现晏子反应之敏捷,而且传达着一种毫不退缩、针锋相对的豪气。(二)、巧设类比,尽显辩才。晏子反击时,没有直接说“今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善...