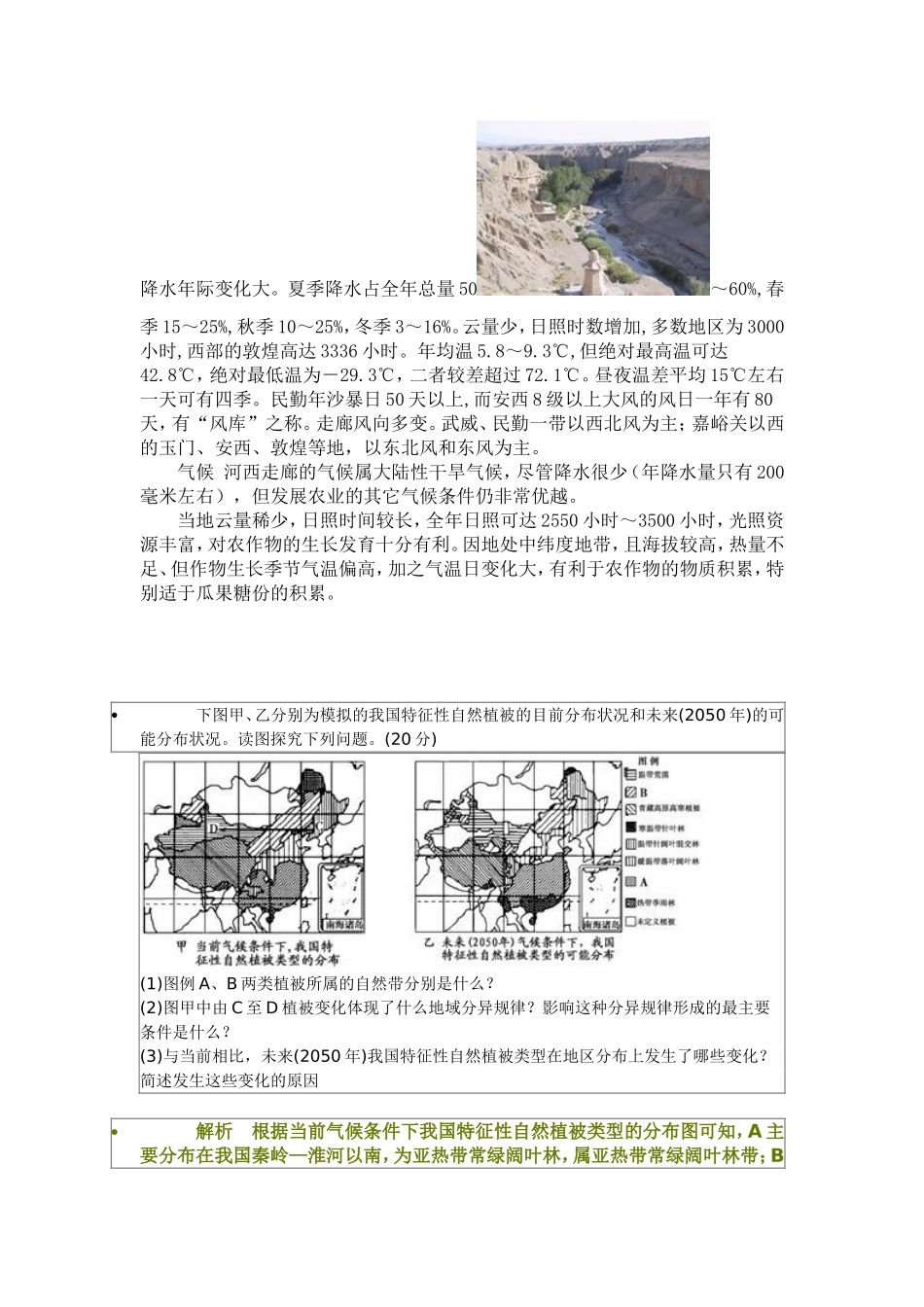

河西走廊的气候类型、成因、特点河西走廊,属于温带大陆性气候,因为河西走廊深居内陆,来自太平洋的湿润气流难以到达,因此降水少,此地区的植被类型是荒漠草原,零星分布着大大小小的绿洲至于河西走廊的地形,它位于内蒙古高原,海拔稍高河西走廊又称甘肃走廊,其南为海拔四、五千米的祁连山脉。其由一系列北西走向的高山和谷地组成,西宽东窄,由柴达木盆地至酒泉之间为最宽,约300公里。自汉朝汉武帝开辟河西,“列四郡”即武威、张掖、酒泉、敦煌以来是内地连接新疆的重要通道,为古代“丝绸之路”的一部分,是古代中国同西方世界进行政治、经济、文化交流的重要国际通道。地理位置编辑本段位于甘肃省西北部祁连山和北山之间,又叫甘肃走廊。东西长约1200千米,南北宽约100~200千米,因为位置在黄河以西,所以叫“河西走廊”。东起乌鞘岭,西至古玉门关,南北介于南山(祁连山和阿尔金山)和北山(马鬃山、合黎山和龙首山)间,长约900公里,宽数公里至近百公里,为西北—东南走向的狭长平地,形如走廊,称甘肃走廊。因位于黄河以西,又称河西走廊。地域上包括甘肃省的河西五市:武威(古称凉州)、张掖(甘州)、金昌、酒泉(肃州)和嘉峪关3自然气候编辑本段河西走廊冬春二季常形成寒潮天气。夏季降水的主要来源是侵入本区的夏季风气候干燥、冷热变化剧烈,风大沙多。自东而西年降水量渐少,干燥度渐大。如武威年降水量158.4毫米,敦煌36.8毫米;酒泉以东干燥度为4~8,以西为8~24。降水年际变化大。夏季降水占全年总量50~60%,春季15~25%,秋季10~25%,冬季3~16%。云量少,日照时数增加,多数地区为3000小时,西部的敦煌高达3336小时。年均温5.8~9.3℃,但绝对最高温可达42.8℃,绝对最低温为-29.3℃,二者较差超过72.1℃。昼夜温差平均15℃左右一天可有四季。民勤年沙暴日50天以上,而安西8级以上大风的风日一年有80天,有“风库”之称。走廊风向多变。武威、民勤一带以西北风为主;嘉峪关以西的玉门、安西、敦煌等地,以东北风和东风为主。气候河西走廊的气候属大陆性干旱气候,尽管降水很少(年降水量只有200毫米左右),但发展农业的其它气候条件仍非常优越。当地云量稀少,日照时间较长,全年日照可达2550小时~3500小时,光照资源丰富,对农作物的生长发育十分有利。因地处中纬度地带,且海拔较高,热量不足、但作物生长季节气温偏高,加之气温日变化大,有利于农作物的物质积累,特别适于瓜果糖份的积累。下图甲、乙分别为模拟的我国特征性自然植被的目前分布状况和未来(2050年)的可能分布状况。读图探究下列问题。(20分)(1)图例A、B两类植被所属的自然带分别是什么?(2)图甲中由C至D植被变化体现了什么地域分异规律?影响这种分异规律形成的最主要条件是什么?(3)与当前相比,未来(2050年)我国特征性自然植被类型在地区分布上发生了哪些变化?简述发生这些变化的原因解析根据当前气候条件下我国特征性自然植被类型的分布图可知,A主要分布在我国秦岭—淮河以南,为亚热带常绿阔叶林,属亚热带常绿阔叶林带;B主要分布在内蒙古东部,为温带草原带。图甲中从C到%初中物理czwl.cooco.net.cnfD,离海洋越来越远,降水量也越来越少,植被逐渐由草原过渡到荒漠,体现了从沿海向内陆的地域分异规律。对比两幅图可以发现,图乙中不少自然带的分布北界都朝北方推移了;具体而言,我国寒温带针叶林几乎消失,热带季雨林的面积显著扩大。这显然与全球气候变暖密切相关。答案(1)A是亚热带常绿阔叶林带;B是温带草原带。(2)从沿海向内陆的(经度地带性)地域分异规律。水分。(3)变化:位置上,各类植被整体向北推移;范围上,寒温带针叶林几乎从我国消失;青藏高原高寒植被面积将明显缩小;热带季雨林面积扩大。原因:全球变暖等