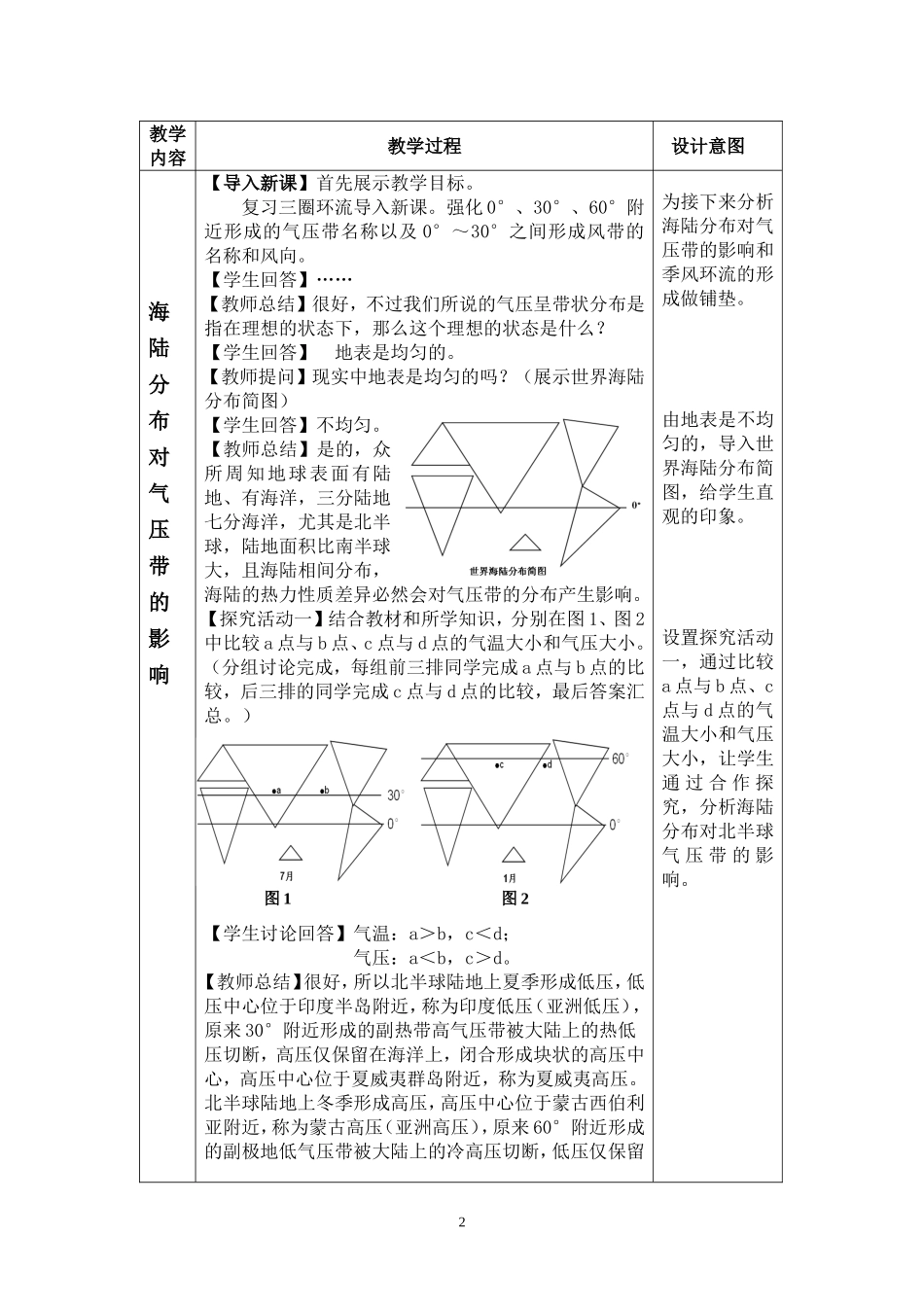

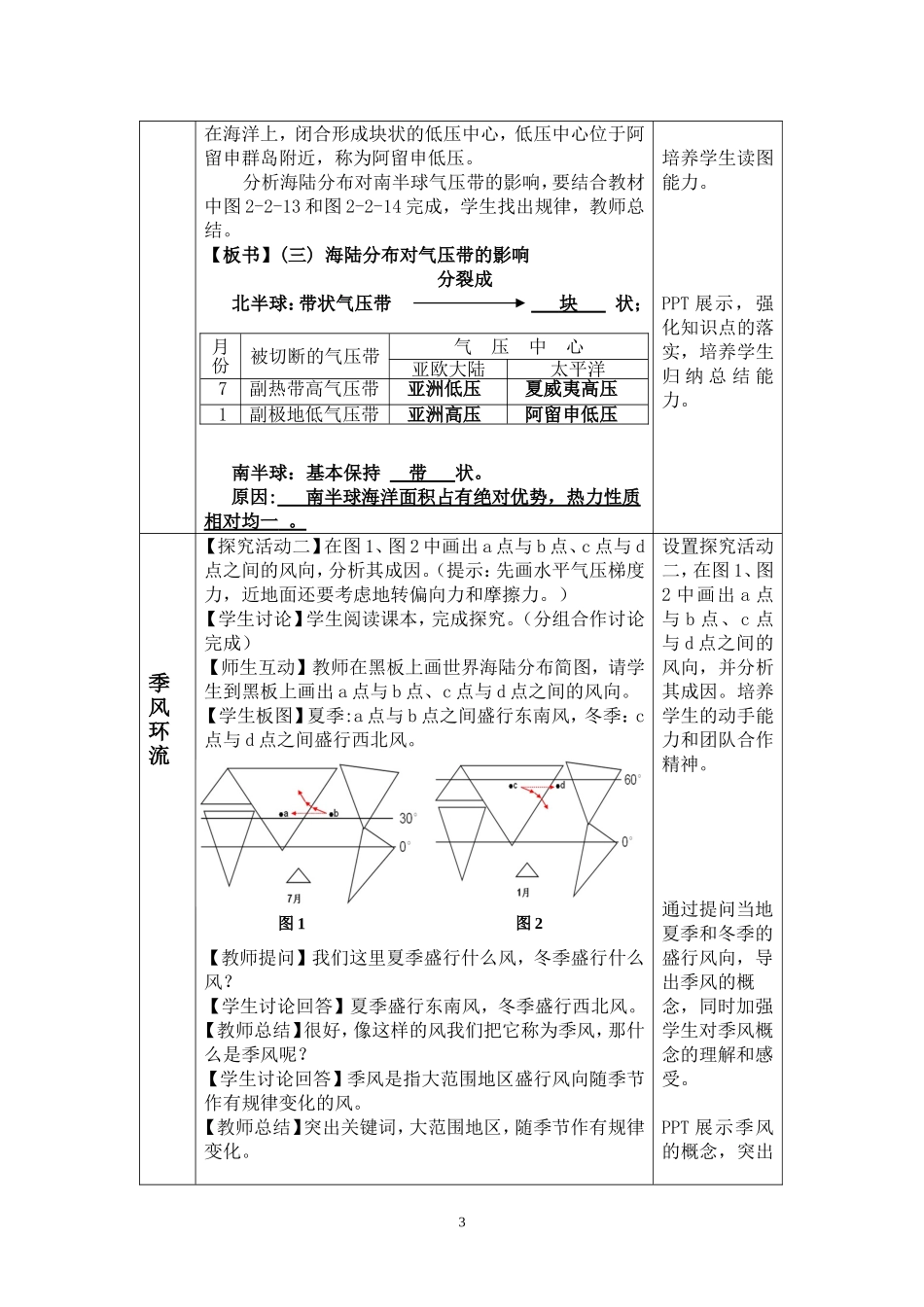

高中地理(鲁教版)必修一第二单元《从地球圈层看地理环境》海陆分布对气压带的影响、季风环流(教学设计)【课标要求】绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及其对气候的影响。本条“标准”关注全球性大气环流及其对气候的影响,要求学生在以气压带、风带的分布及其移动为基础,叠加海陆分布和下垫面等因素,理解并能举例说明世界上复杂多样气候的成因。本节课以海陆分布因素对大气环流的影响为核心问题来进行探究。【教材分析】海陆分布对气压带的影响、季风环流是鲁教版高中地理必修一第二单元第二节大气圈与天气、气候中的重点和难点,尤其是季风环流的形成以及东亚和南亚季风的风向、成因和性质是本章节的重中之重,本节内容在教材中起到承上启下的作用,既是对前面气压带、风带的形成与分布的补充说明,又是对后面季风气候的形成做了铺垫,因此它在整个第二单元中的地位举足轻重。【学情分析】知识学情:上一节课学生学习了三圈环流,在假设大气是在均匀的地球表面上运动时,全球共形成七个成带状分布的气压带,气压带高低相间分布,相邻的两个气压带之间必有一个风带。学生对全球气压带、风带的形成与分布及其随太阳直射点移动的规律有了很好的了解,为本节内容的开展奠定了基础。班级情况:高一(11)班地理基础较好,学习地理的热情高,课堂气氛活跃,大部分学生课堂求知欲望和表现欲望强。【设计思路】考虑到季风环流的形成与海陆分布对气压带的影响是紧密相连的,从教学的连贯性出发,我把这两个部分的教学内容安排在一节课中完成。为落实我校两个90﹪的教学理念,即:“面向全体学生,分层要求,力争做到让90﹪以上的学生能够接受90﹪以上的教学内容”的教学指导思想。课前我做了精心的准备,并编制了导学案便于学生先自主学习。课堂上通过设置问题探究,激发学生学习的热情一步一步地引导学生分析出海陆分布对南、北半球气压带的影响。通过分组讨论让学生在黑板上画图演示,探讨季风环流形成的原因,掌握季风的方向和性质,培养学生探究合作能力和动手能力。【教学目标】1.知识与技能:通过学习让学生学会分析海陆分布对气压带的影响,掌握东亚、南亚季风的成因,风向及其性质,了解季风环流是大气环流的重要组成部分。2.过程与方法:借助多媒体展示图片,教师板图,通过师生对话,生本对话,生生对话,通过设置探究活动,培养学生分析问题、解决问题的能力。3.情感态度与价值观:通过学习培养学生热爱地理,崇尚科学的态度,让学生学会感受生活,体验生活。【课时】1课时【教学重点】海陆分布对北半球气压带的影响,东亚、南亚季风的成因、风向及其性质。【教学难点】南亚季风的成因、风向及其性质。【教学手段】多媒体辅助教学【教学过程】1教学内容教学过程设计意图海陆分布对气压带的影响【导入新课】首先展示教学目标。复习三圈环流导入新课。强化0°、30°、60°附近形成的气压带名称以及0°~30°之间形成风带的名称和风向。【学生回答】……【教师总结】很好,不过我们所说的气压呈带状分布是指在理想的状态下,那么这个理想的状态是什么?【学生回答】地表是均匀的。【教师提问】现实中地表是均匀的吗?(展示世界海陆分布简图)【学生回答】不均匀。【教师总结】是的,众所周知地球表面有陆地、有海洋,三分陆地七分海洋,尤其是北半球,陆地面积比南半球大,且海陆相间分布,海陆的热力性质差异必然会对气压带的分布产生影响。【探究活动一】结合教材和所学知识,分别在图1、图2中比较a点与b点、c点与d点的气温大小和气压大小。(分组讨论完成,每组前三排同学完成a点与b点的比较,后三排的同学完成c点与d点的比较,最后答案汇总。)【学生讨论回答】气温:a>b,c<d;气压:a<b,c>d。【教师总结】很好,所以北半球陆地上夏季形成低压,低压中心位于印度半岛附近,称为印度低压(亚洲低压),原来30°附近形成的副热带高气压带被大陆上的热低压切断,高压仅保留在海洋上,闭合形成块状的高压中心,高压中心位于夏威夷群岛附近,称为夏威夷高压。北半球陆地上冬季形成高压,高压中心位于蒙古西伯利亚附近,称为蒙古高...