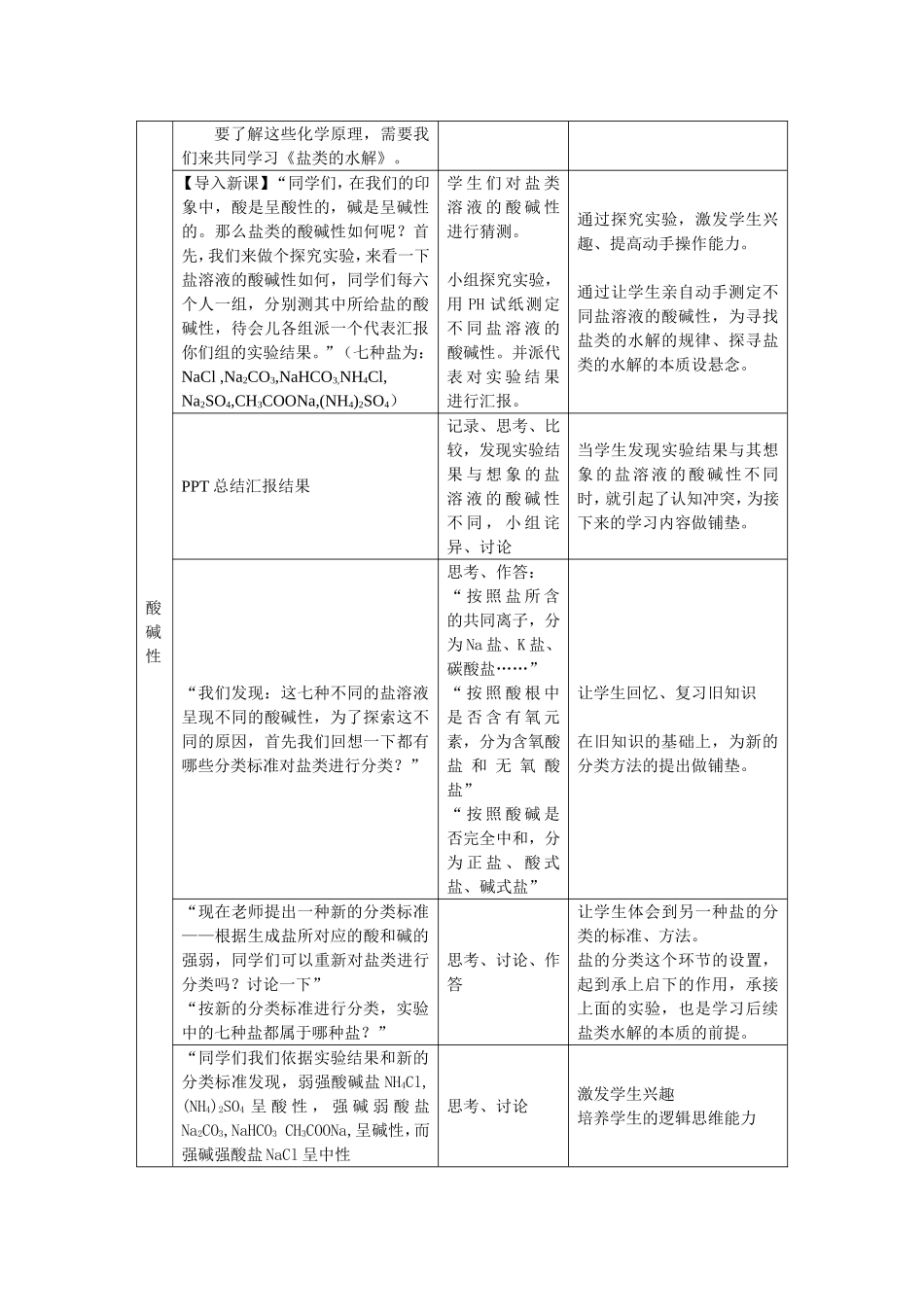

探究化学原理教学的设计--盐类的水解庐江泥河中学朱敏一、设计思路本节课通过生活中常用的纯碱名称引入,来探究盐的酸碱性到底是怎样的?整个设计从生活走进化学、以问题解决为主线、以观念建构为先导,同时渗透学生科学探究能力的培养。帮助学生正确理解并形成科学的概念。巧妙的将一个大的问题分为三个小问题,学生在回答这三个问题的过程中解决了本节课的核心问题“为什么不同种类的盐可以显示不同的酸碱性”。学生通过这样的方式获得的知识就能和自己已有的知识体系构建联系,被学生真正所掌握,因此提高了教学的实效性。此外,盐的组成与盐溶液酸碱性的关系的探讨,是学生通过实验获取数据,并对获得的数据进行分析,最后得到结论。这与常规教学中教师直接教给学生知识是不同的,效果也非常显著,学生通过这样的途径获得经验更容易让学生所接受,也更能引发学生进行思考。小组讨论过程中,采用学生先自己独立思考,然后与小组成员交换结果,最后共同组织好语言进行交流。通过这样的方式,小组成员明确自己的任务,能更有效的完成合作学习任务。二、教材内容分析本节课是新课程人教版高中化学选修4第三章第三节《盐类的水解》(第一课时),盐类的水解是在学生已经学习了化学平衡原理的基础上讨论电解质在水溶液中的电离行为,包括弱电解质的电离平衡和水的电离平衡两个平衡体系;学生也知道溶液酸碱性的本质原因,在此基础上再来探究盐类在水溶液中的酸碱性规律,这样有助于促进学生的认知发展。同时盐类水解是后续电化学学习的必备基础。从知识结构上讲,盐类水解平衡是继弱酸、弱碱及水的电离平衡体系之后的又一个电解质溶液的平衡体系,利于学生形成完整的电解质溶液的平衡体系。因此,本节内容在教学中起着承前启后的作用,是理论教学中的重点和难点。三、教学目标1、理解盐类水解的实质,能解释强酸弱碱盐和强碱弱酸盐的水解。2、能应用盐类水解规律判断盐溶液酸碱性。3、通过实验数据的处理,养成实事求是、尊重事实的科学态度;4、在建立新概念的过程中,树立辨证统一分析问题的思维模式。四、教学重难点重点:盐类的水解的实质和规律难点:盐类的水解的实质五、教学方法提出问题→实验探究→运用已有知识进行分析讨论→抽象概括得出概念→解决问题六、教学过程板块教师活动学生活动设计意图板块1:探究盐类的【设疑】1、Na2CO3俗称什么?分别往Na2CO3和NaHCO3的溶液中滴加酚酞,可观察到什么现象?2、溶液的酸碱性是由什么因素决定的3.向水中加酸或碱对水的电离平衡有何影响?为什么?以生活实例设疑,激发学生兴趣。酸碱性要了解这些化学原理,需要我们来共同学习《盐类的水解》。【导入新课】“同学们,在我们的印象中,酸是呈酸性的,碱是呈碱性的。那么盐类的酸碱性如何呢?首先,我们来做个探究实验,来看一下盐溶液的酸碱性如何,同学们每六个人一组,分别测其中所给盐的酸碱性,待会儿各组派一个代表汇报你们组的实验结果。”(七种盐为:NaCl,Na2CO3,NaHCO3,NH4Cl,Na2SO4,CH3COONa,(NH4)2SO4)学生们对盐类溶液的酸碱性进行猜测。小组探究实验,用PH试纸测定不同盐溶液的酸碱性。并派代表对实验结果进行汇报。通过探究实验,激发学生兴趣、提高动手操作能力。通过让学生亲自动手测定不同盐溶液的酸碱性,为寻找盐类的水解的规律、探寻盐类的水解的本质设悬念。PPT总结汇报结果记录、思考、比较,发现实验结果与想象的盐溶液的酸碱性不同,小组诧异、讨论当学生发现实验结果与其想象的盐溶液的酸碱性不同时,就引起了认知冲突,为接下来的学习内容做铺垫。“我们发现:这七种不同的盐溶液呈现不同的酸碱性,为了探索这不同的原因,首先我们回想一下都有哪些分类标准对盐类进行分类?”思考、作答:“按照盐所含的共同离子,分为Na盐、K盐、碳酸盐……”“按照酸根中是否含有氧元素,分为含氧酸盐和无氧酸盐”“按照酸碱是否完全中和,分为正盐、酸式盐、碱式盐”让学生回忆、复习旧知识在旧知识的基础上,为新的分类方法的提出做铺垫。“现在老师提出一种新的分类标准——根据生成盐所对应的酸和碱的强弱,同学们可以重新对盐类进行分类吗?讨论一下”“按新的...