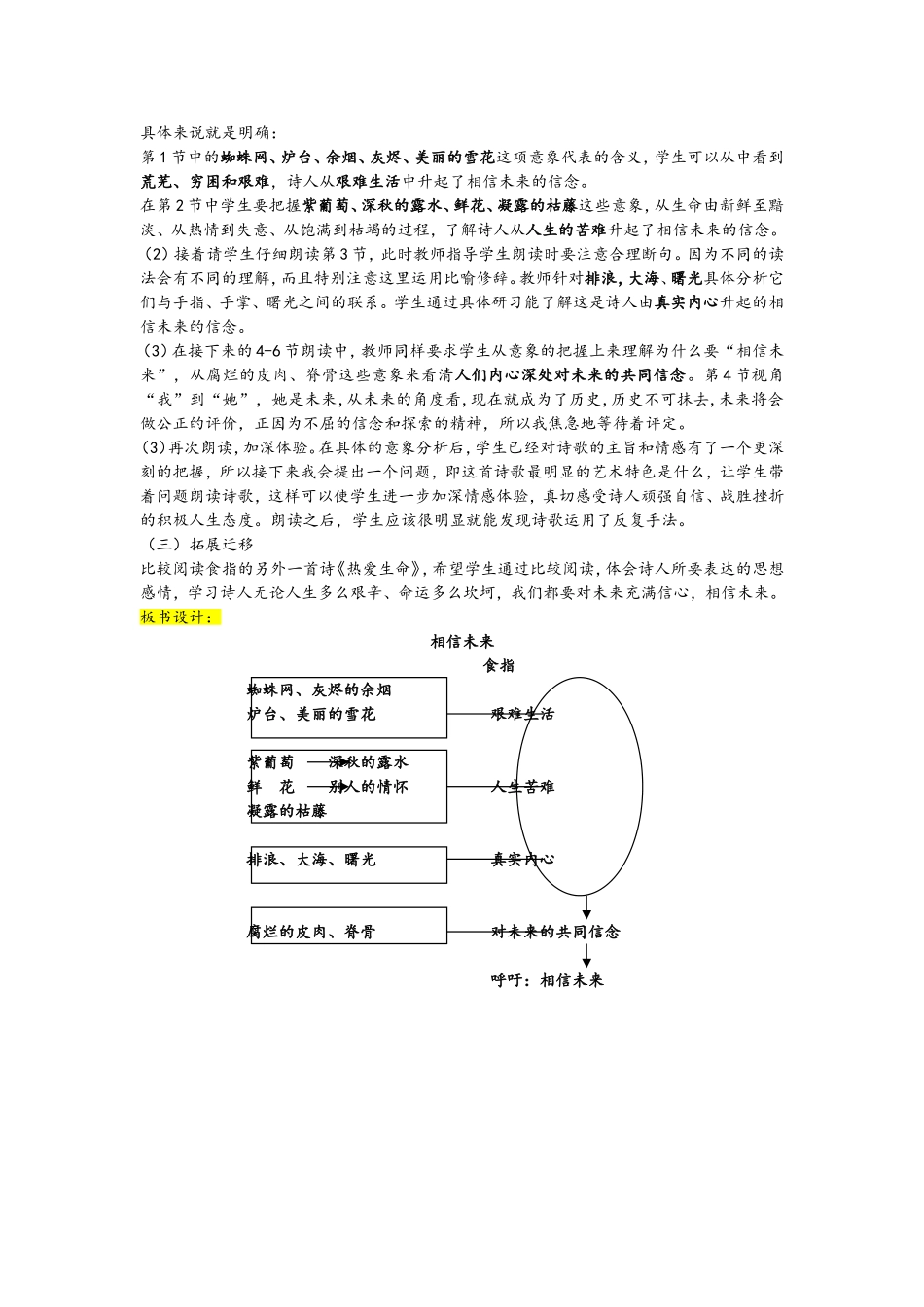

相信未来说课稿教学理念布鲁纳认知一发现教学理论强调学生不是被动的、消极的知识的接受者,而是主动的、积极的知识的探究者,所以在本课教学中,教师的作用是要形成一种学生能够独立探究的领域,让学生试着做,边做边想,而不是提供现成的知识。教材分析《相信未来》选自苏教版高中语文必修一第一专题“向青春举杯”,是该专题第一板块“吟诵青春”中的第二首诗歌。《相信未来》是一篇预言性的诗歌力作,它写于“文革”这个疯狂的动乱的年代,这个思想禁锢个性压抑的年代,诗人食指以一个充满希望的光辉命题照亮了前途未卜的命运。教师可以抓住这个契机,培养学生顽强自信、战胜挫折的积极人生态度。学情分析1.“吟诵青春”板块的第一篇课文就是毛泽东的《沁园春·长沙》,学生通过这篇诗歌的学习,已经感受到了二三十年代人们对于青春的诠释。2.这首诗没有太大的阅读难度,但诗歌写作的时代背景却是学生陌生的。即使在历史教材中,“文革”这一段也只有一个轮廓,因此不了解诗歌的创作背景,学生就不能走进诗人内心世界,理解诗歌的主旨。教学目标基于以上的学情分析,再结合单元教学要求和本课特点,依据新课标语文课程目标的三维设计,我将本课的教学目标确定如下:知识与技能:1.了解作者和写作背景。2.朗读体悟,寻找意象,品味意境。过程与方法:通过诵读,把握意象,体会本诗的情感。情感态度价值观:了解作者面对残酷的现实,始终不渝的热爱祖国、相信未来的爱国情怀,培养学生顽强自信、战胜挫折的积极人生态度。教学重难点根据以上的教学目标,我确定本课教学重难点如下:教学重点:揣摩诗歌语言,赏析诗歌丰富含蓄的意象。教学难点:体会诗歌深沉的情感。教学方法诵读法、品读赏析法、讨论法教学过程(一)走近诗人,交代背景有一首诗写于1968年,第二年,江青读过这首诗后说:“这是一首灰色的诗。”这首诗就是《相信未来》,作者是食指,原名郭路生。紧接着向学生介绍作者,同时交代清楚诗歌的写作背景。(开门见山,直截了当,引发学生深入探索的兴趣)(二)整体感知(1)请学生齐声诵读诗歌,给诗歌断句,标出重读字词,并且明确诗歌总体结构。诗人从我怎样相信未来到为什么相信未来,最后呼吁人们相信未来。这是整体感知的第一步,通过自己的诵读体验,学生可以较好把握诗歌的朗读技巧,为之后的品读赏析做铺垫。(2)教师播放示范朗读音频文件,注意朗读者节奏、语气、语调的变化,从而体会诗人当时的特殊情感。(三)精读感悟(1)在整体把握诗歌感情的基础上,我将从诗歌的具体意象入手,让学生讨论意象的运用,鼓励学生自主探究,从而创设一个融洽的课堂学习氛围。具体来说就是明确:第1节中的蜘蛛网、炉台、余烟、灰烬、美丽的雪花这项意象代表的含义,学生可以从中看到荒芜、穷困和艰难,诗人从艰难生活中升起了相信未来的信念。在第2节中学生要把握紫葡萄、深秋的露水、鲜花、凝露的枯藤这些意象,从生命由新鲜至黯淡、从热情到失意、从饱满到枯竭的过程,了解诗人从人生的苦难升起了相信未来的信念。(2)接着请学生仔细朗读第3节,此时教师指导学生朗读时要注意合理断句。因为不同的读法会有不同的理解,而且特别注意这里运用比喻修辞。教师针对排浪,大海、曙光具体分析它们与手指、手掌、曙光之间的联系。学生通过具体研习能了解这是诗人由真实内心升起的相信未来的信念。(3)在接下来的4-6节朗读中,教师同样要求学生从意象的把握上来理解为什么要“相信未来”,从腐烂的皮肉、脊骨这些意象来看清人们内心深处对未来的共同信念。第4节视角“我”到“她”,她是未来,从未来的角度看,现在就成为了历史,历史不可抹去,未来将会做公正的评价,正因为不屈的信念和探索的精神,所以我焦急地等待着评定。(3)再次朗读,加深体验。在具体的意象分析后,学生已经对诗歌的主旨和情感有了一个更深刻的把握,所以接下来我会提出一个问题,即这首诗歌最明显的艺术特色是什么,让学生带着问题朗读诗歌,这样可以使学生进一步加深情感体验,真切感受诗人顽强自信、战胜挫折的积极人生态度。朗读之后,学生应该很明显就能发现诗歌运用了反复手法。(三)拓展迁移比较...