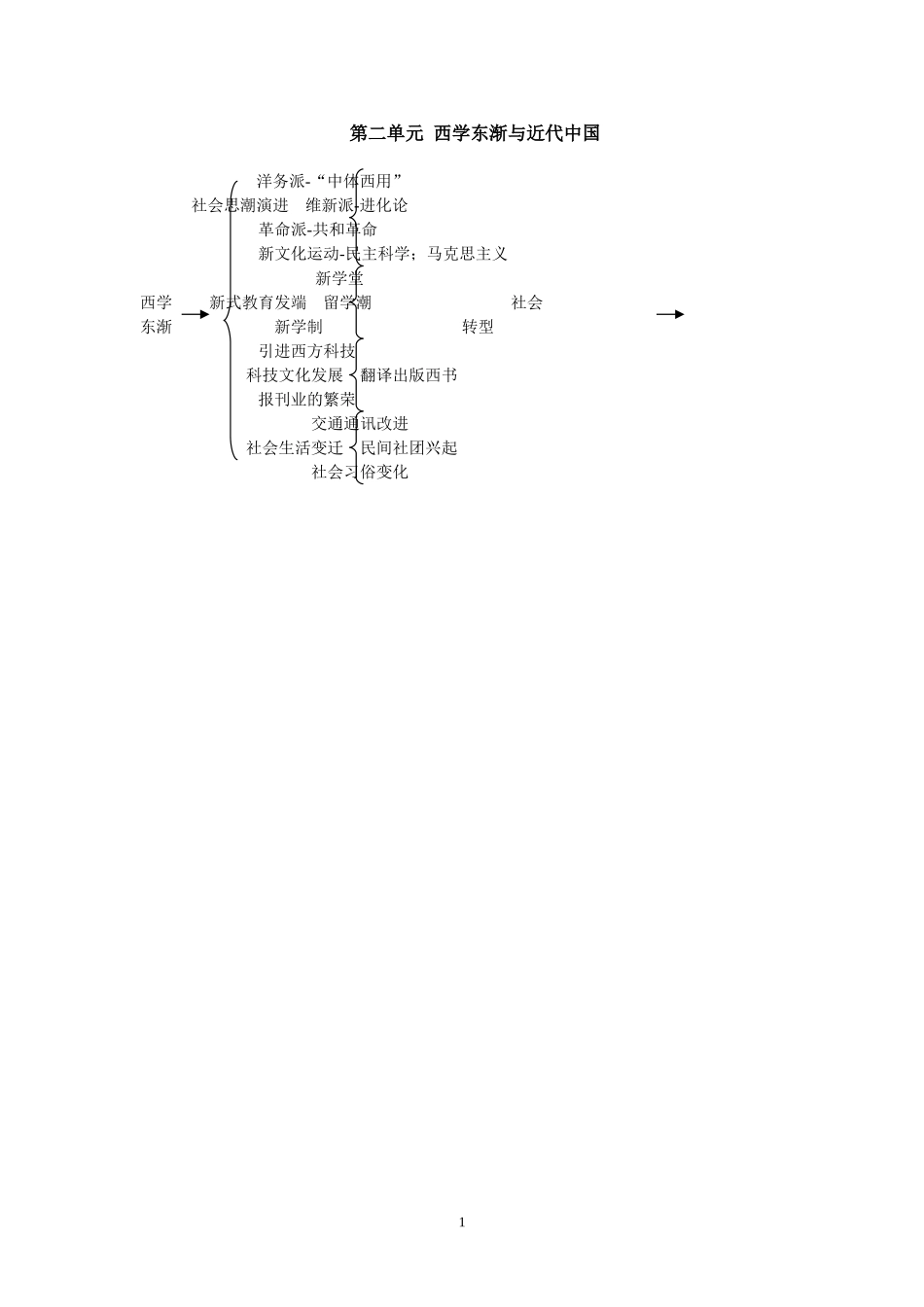

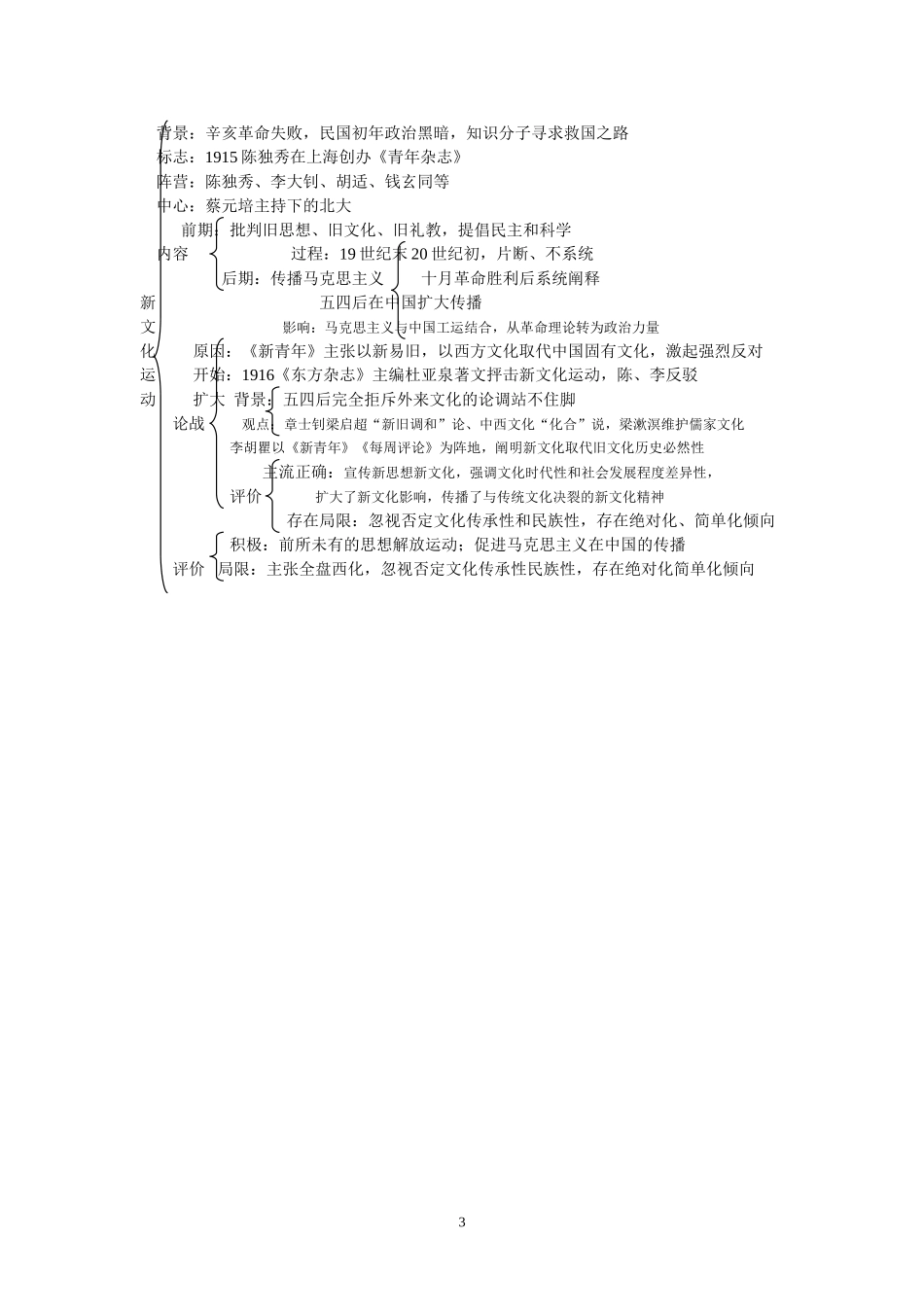

第二单元西学东渐与近代中国洋务派-“中体西用”社会思潮演进维新派-进化论革命派-共和革命新文化运动-民主科学;马克思主义新学堂西学新式教育发端留学潮社会东渐新学制转型引进西方科技科技文化发展翻译出版西书报刊业的繁荣交通通讯改进社会生活变迁民间社团兴起社会习俗变化1思想潮流的演进两次鸦片战争打开中国国门,西学再度传入,冲击中国文化,面临“千古变局”背景第一次鸦片战争后,林则徐、魏源提出“师夷长技以制夷”思想提出:第二次鸦片战争后由洋务派提出中实质:在保持中国固有政治制度和纲常名教的前提下,采西学,制洋器,以求自强体地位:洋务运动的指导思想西实践:引进西方科技,创办军事民用工业,开设洋务学堂,翻译西书,派遣留学生用意义:促进西学新知传播和社会观念变革,中国迈出现代化第一步局限:局限于器物层面零星学习西方,不能实现国家富强结果:甲午战后,随资本主义发展和人们思想认识深化,渐趋沉寂,被维新思潮取背景:甲午战后,民族危机空前,康梁为救亡图存发起维新变法运动,向西方求真理地位:进化论是维新派最重要的思想武器进引进:严复发表译著《天演论》,系统介绍进化论,以“物竞天择,适者生存”阐明化维新变法、自强保种主张论给甲午战后面临瓜分危机的中国敲响警钟,在思想界振聋发聩意义维新派作为变法理论依据进行广泛宣传,从思想舆论上为戊戌变法创造条件为中国人带来崭新的世界观和历史观,对当时和后世知识分子产生深刻影响,推动近代中国思想启蒙和社会变革背景戊戌变法失败,自上而下改良道路行不通为挽救民族危亡,争取独立富强,民族资产阶级主张以革命建立民主共和国共兴起:1894兴中会纲领“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”,和发展将反清斗争和建立资产阶级共和国结合革丰富:1895广州起义后孙流亡海外,深入考察西方社会,丰富民主革命思想命传播背景:20世纪初,知识分子觉醒,传播革命思想思代表:章炳麟《驳康有为论革命书》;邹容《革命军》;陈天华《警世钟》《猛回头》潮形成:孙中山概括同盟会纲领理论:三民主义内容:民族、民权、民生三大主义评价集中表达共和革命基本理念,是较完整资产阶级革命纲领在宣传鼓动革命、动员组织群众方面起了重要作用意义:宣传鼓动革命,动员组织群众,推动共和革命,取得武昌起义胜利,推翻清朝统治,建立中华民国2背景:辛亥革命失败,民国初年政治黑暗,知识分子寻求救国之路标志:1915陈独秀在上海创办《青年杂志》阵营:陈独秀、李大钊、胡适、钱玄同等中心:蔡元培主持下的北大前期:批判旧思想、旧文化、旧礼教,提倡民主和科学内容过程:19世纪末20世纪初,片断、不系统后期:传播马克思主义十月革命胜利后系统阐释新五四后在中国扩大传播文影响:马克思主义与中国工运结合,从革命理论转为政治力量化原因:《新青年》主张以新易旧,以西方文化取代中国固有文化,激起强烈反对运开始:1916《东方杂志》主编杜亚泉著文抨击新文化运动,陈、李反驳动扩大背景:五四后完全拒斥外来文化的论调站不住脚论战观点:章士钊梁启超“新旧调和”论、中西文化“化合”说,梁漱溟维护儒家文化李胡瞿以《新青年》《每周评论》为阵地,阐明新文化取代旧文化历史必然性主流正确:宣传新思想新文化,强调文化时代性和社会发展程度差异性,评价扩大了新文化影响,传播了与传统文化决裂的新文化精神存在局限:忽视否定文化传承性和民族性,存在绝对化、简单化倾向积极:前所未有的思想解放运动;促进马克思主义在中国的传播评价局限:主张全盘西化,忽视否定文化传承性民族性,存在绝对化简单化倾向3新式教育的发端地位:近代中国新式教育的开端背景:第二次鸦片战争后,为适应中外交涉和兴办洋务的需要而创设洋学堂:奕訢-京师同文馆;李鸿章-上海广方言馆;瑞麟-广州同文馆务外语类课程:外语;数理化;外国史地政法学学堂学堂:福州船政学堂、天津电报学堂、天津水师学堂堂工艺、军事类内容:自然科学课程:机械制造等,范围广泛促进西学新知的传播,培养了一批外语、科技、军事近代人才意义打破旧式教育一统天下局面,在文化教育方面起了开风气作用为近代中国新式教育的建...