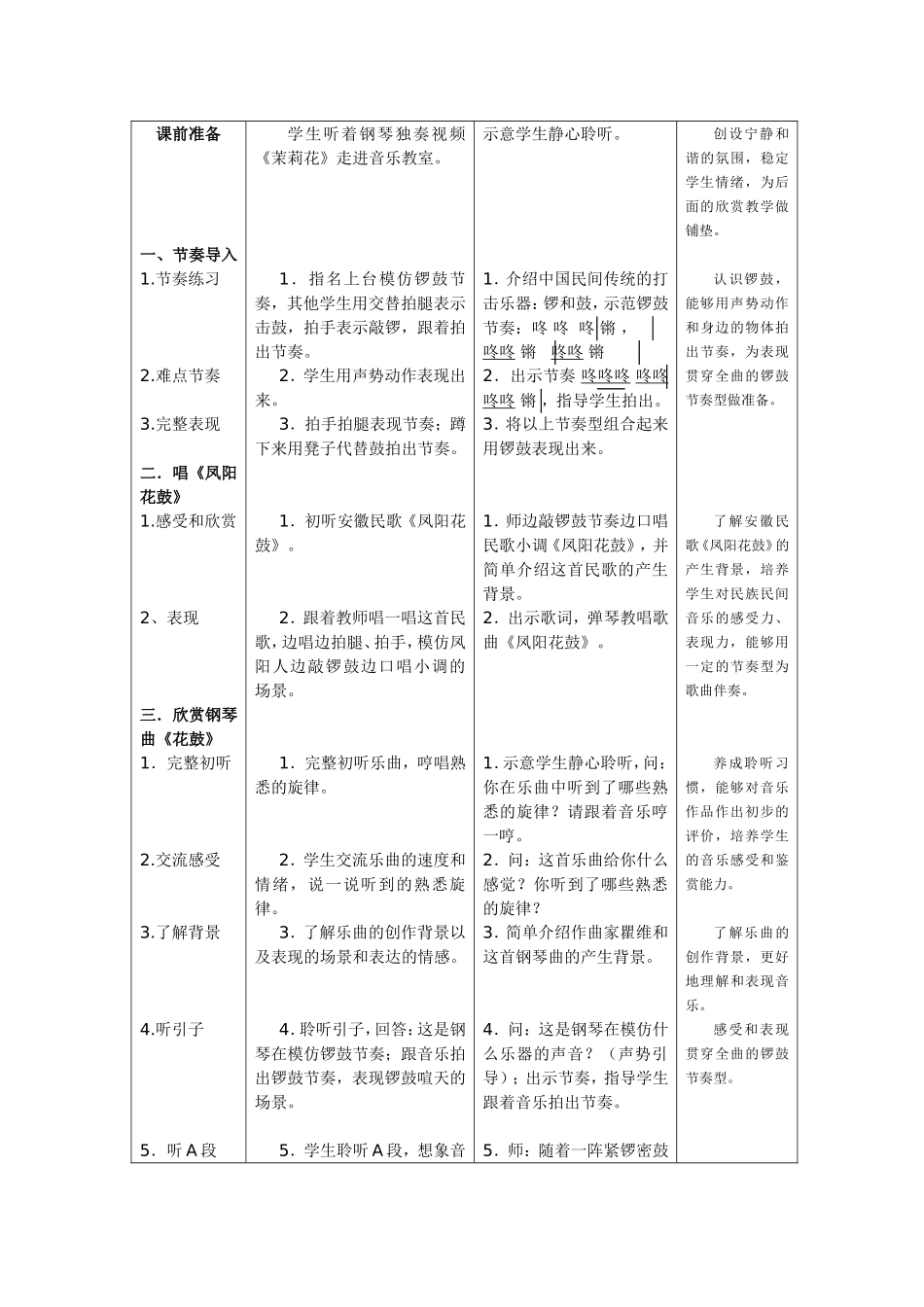

《花鼓》教学设计学段小学高段学科音乐学校句容市实验小学执教刘燕课题欣赏钢琴独奏曲《花鼓》教学目标1.了解安徽民歌《凤阳花鼓》的产生背景,歌唱这首民歌小调,了解民族民间音乐是作曲家创作音乐的素材和源泉;热爱民族民间音乐,为传承和发扬民族音乐文化树立信心。2.养成静心聆听音乐的习惯,通过听、唱、动等多种途径展开艺术活动,培养学生对民族民间音乐的感受力、鉴赏力、表现力和创造力。3.能够用一定的节奏型为音乐伴奏;能够对音乐作品作出初步的评价;能哼唱主题音乐,听辨其在钢琴曲中的不同表现方式。通过多种音乐实践活动,引导学生感受、体验作品结构、旋律、情绪方面的特点。教材分析(含重、难点)瞿维的《花鼓》是四十年代一部重要的钢琴曲,是一首带序奏和尾声加三段体曲式结构的作品,按照快—慢—快三部曲式的原则进行布局,表现了一个民间锣鼓声声、热烈欢快的歌舞场面。全曲以锣鼓节奏音型贯穿,以安徽民歌《凤阳花鼓》和江苏民歌《茉莉花》的曲调进行改编和创作,旋律通俗易懂,节奏明快、活泼、具有浓厚的生活气息和鲜明的民族风格。乐曲开头的引子,摸拟民间锣鼓的节奏和音响;一段开场锣鼓过后,仿佛场面已经打开,《凤阳花鼓》的主题出来,欢悦的舞蹈正式开始:中间段是轻歌曼舞,曲调是《茉莉花》的演变,行板;中段过后,再现第一段的曲调,但通过新的钢琴织体,音乐比开始时更为热烈、欢腾;最后,音乐在锣鼓声中结束,仿佛演员们的谢幕、退场。教学重点:听辨乐曲的速度和情绪的变化以及主题音乐在钢琴曲中的不同表现方式,并能够用声势动作表现出来。教学难点:用声势动作表现出贯穿全曲的锣鼓节奏。教学方法、手段1.听唱融合教学法:通过唱主题音乐和跟着音乐哼一哼、唱一唱,将听觉的第一感受内化成内心感受,进一步加深和理解音乐。2.采用语言和画面的结合,把听觉和视觉形象联系起来,再辅以启发式的提问,从而使学生能更好地感知理解音乐。3.通过反复的对比欣赏与及时的讲解、点拨使学生理解音乐中速度、力度和情绪的变化。4.辅助地运用图形、色彩的变化帮助学生感受音乐、理解音乐,丰富学生的想象,使复杂抽象的曲式结构更加清晰,旋律的变化更加直观。5.体态律动:通过拍腿、拍手感知音乐节奏,通过各种声势动作和肢体语言感知音乐主题,对音乐情绪作出相应的反应,表现音乐的变化。教学过程教学流程学生活动教师活动设计意图课前准备一、节奏导入1.节奏练习2.难点节奏3.完整表现二.唱《凤阳花鼓》1.感受和欣赏2、表现三.欣赏钢琴曲《花鼓》1.完整初听2.交流感受3.了解背景4.听引子5.听A段学生听着钢琴独奏视频《茉莉花》走进音乐教室。1.指名上台模仿锣鼓节奏,其他学生用交替拍腿表示击鼓,拍手表示敲锣,跟着拍出节奏。2.学生用声势动作表现出来。3.拍手拍腿表现节奏;蹲下来用凳子代替鼓拍出节奏。1.初听安徽民歌《凤阳花鼓》。2.跟着教师唱一唱这首民歌,边唱边拍腿、拍手,模仿凤阳人边敲锣鼓边口唱小调的场景。1.完整初听乐曲,哼唱熟悉的旋律。2.学生交流乐曲的速度和情绪,说一说听到的熟悉旋律。3.了解乐曲的创作背景以及表现的场景和表达的情感。4.聆听引子,回答:这是钢琴在模仿锣鼓节奏;跟音乐拍出锣鼓节奏,表现锣鼓喧天的场景。5.学生聆听A段,想象音示意学生静心聆听。1.介绍中国民间传统的打击乐器:锣和鼓,示范锣鼓节奏:咚咚咚锵,咚咚锵咚咚锵2.出示节奏咚咚咚咚咚咚咚锵,指导学生拍出。3.将以上节奏型组合起来用锣鼓表现出来。1.师边敲锣鼓节奏边口唱民歌小调《凤阳花鼓》,并简单介绍这首民歌的产生背景。2.出示歌词,弹琴教唱歌曲《凤阳花鼓》。1.示意学生静心聆听,问:你在乐曲中听到了哪些熟悉的旋律?请跟着音乐哼一哼。2.问:这首乐曲给你什么感觉?你听到了哪些熟悉的旋律?3.简单介绍作曲家瞿维和这首钢琴曲的产生背景。4.问:这是钢琴在模仿什么乐器的声音?(声势引导);出示节奏,指导学生跟着音乐拍出节奏。5.师:随着一阵紧锣密鼓创设宁静和谐的氛围,稳定学生情绪,为后面的欣赏教学做铺垫。认识锣鼓,能够用声势动作和身边的物体拍出节奏,为表现贯穿全曲...