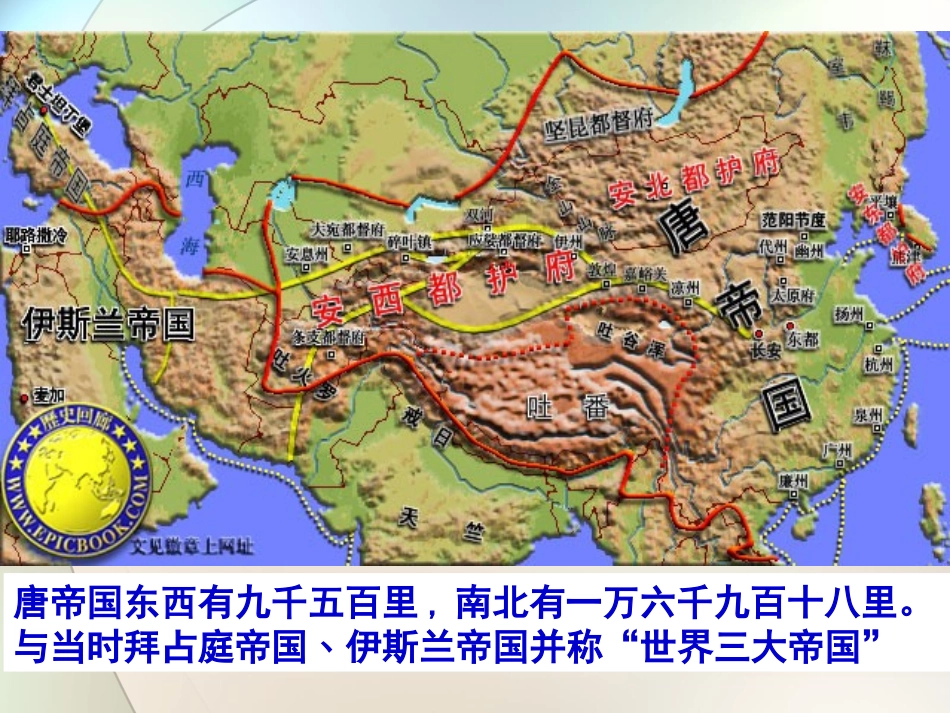

第2课大唐盛世的奠基人唐太宗课程标准:列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用。唐帝国东西有九千五百里,南北有一万六千九百十八里。与当时拜占庭帝国﹑伊斯兰帝国并称“世界三大帝国”李世民(599—649),唐高祖李渊次子。隋末,随父在晋阳617年起兵反隋。618年,李渊即帝位,国号唐。李世民为尚书令,不久,被封为秦王。在唐朝统一全国的过程中,李世民军功甚多。他先后打败薛举、刘武周、窦建德等,同时迫使盘踞洛阳的王世充出降,为统一全国奠定了基础。之后南征北战,屡立功勋,高祖特加号“天策上将”。唐太宗李世民◆立功沙场四岁曾有相面先生预言,此子将来必能济世安民,因此为名李世民。→机敏聪慧,出谋反隋→强悍勇猛,屡立奇功→玄武门之变,袭杀亲兄→逼父退位,治世随呈◆李世民登基“官吏多自清谨。制驭王公、妃主之家,大姓豪猾之伍,皆畏威屏迹,无敢侵欺细人。商旅野次,无复盗贼,囹圄常空,马牛布野,外户不闭。又频致丰稔,米斗三四钱,行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不粮,取给于路。……此皆古昔未有也”。——《贞观政要》卷一从材料中,你能看到怎样的社会景象?吏治清明、社会稳定、治安良好、经济发展、物价低平、民风淳朴等唐太宗时期,任用贤良、虚怀纳谏,实行轻徭薄赋,舒缓刑罚的政策,并完善了一系列制度,促成了政治清明、社会安定、经济发展、文化繁荣的升平景象,史称“贞观之治”。走进唐太宗——解读“贞观之治”探究2:阅读教材P9内容,结合以下材料归纳:李世民贞观一朝的治国方略主要有哪些?吸取隋亡教训,注重居安思危。材料1:贞观二年,王珪曰:“昔秦皇、汉武,外则穷极兵戈,内则崇侈宫室,人力既竭,祸难遂兴。彼岂不欲安人乎?失所以安人之道也。亡隋之辙,殷鉴不远,陛下亲承其弊,知所以易之。然在初则易,终之实难。伏愿慎终如始,方尽其美。”太宗曰:“公言是也。夫安人宁国,惟在于君。君无为则人乐,君多欲则人苦。朕所以抑情损欲,克己自励耳。”——《贞观政要》以上材料主要反映了唐太宗哪些治国方略?材料2:“致安之本,惟在得人”——《贞观政要·择官》“吾为官择人,惟才是与。苟或不才,虽亲不用,如其有才,虽仇不弃。”——《资治通鉴》“广开耳目,求访贤哲”;“房谋杜断”——《资治通鉴》“人以铜为镜,可以正衣冠,以古为镜,可以见兴替,以人为镜,可以知得失;魏征没,朕亡一镜矣!”——《贞观政要》卷一以上材料主要反映了唐太宗哪些治国方略?善于用人纳谏:选贤任能;选官不避亲仇;用人扬长辟短。材料3:太宗曰“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵戈屡动,土木不息,而欲不夺农时,其可得乎?”贞观二年,京师旱,蝗虫大起。太宗入苑视禾,见蝗虫,掇数枚而咒曰:“人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人,尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽谏曰:“恐成疾,不可。”太宗曰:“所冀移灾朕躬,何疾之避?”遂吞之。自是蝗不复为灾。——《贞观政要·务农》以上材料主要反映了唐太宗哪些治国方略?存百姓,民惟邦本。实行休养生息政策,爱惜百姓,轻徭薄赋。材料4:太宗曰:“法乃天下之法,非朕一人之法。”“死者不可再生,用法务在宽简”——《贞观律》注:《贞观律》体现了德刑相济、礼法并用、宽仁慎刑、立法宽简、稳定法律、执法严明、宁国安民的特点,如减去了大辟(死刑的总称)92条,减流为徒71条;对死刑持慎重态度,规定了严格的审理、复核程序;对孕妇处以死刑,要在产后百日执行,既有仁德之意又为国家保护了劳动力;对于地主“占田过限”、“在官侵夺私田”、擅自加重赋敛等不法行为予以惩治等等。唐律不仅成为宋律、明律的依据,而且对古代朝鲜、日本、越南等国法律产生了极大的影响。以上材料主要反映了唐太宗哪些治国方略?仁义为本,刑罚为末,慎用刑法。材料5:唐太宗即位之初便立下了“偃武修文,中国既安,四夷自服”。其主要表...