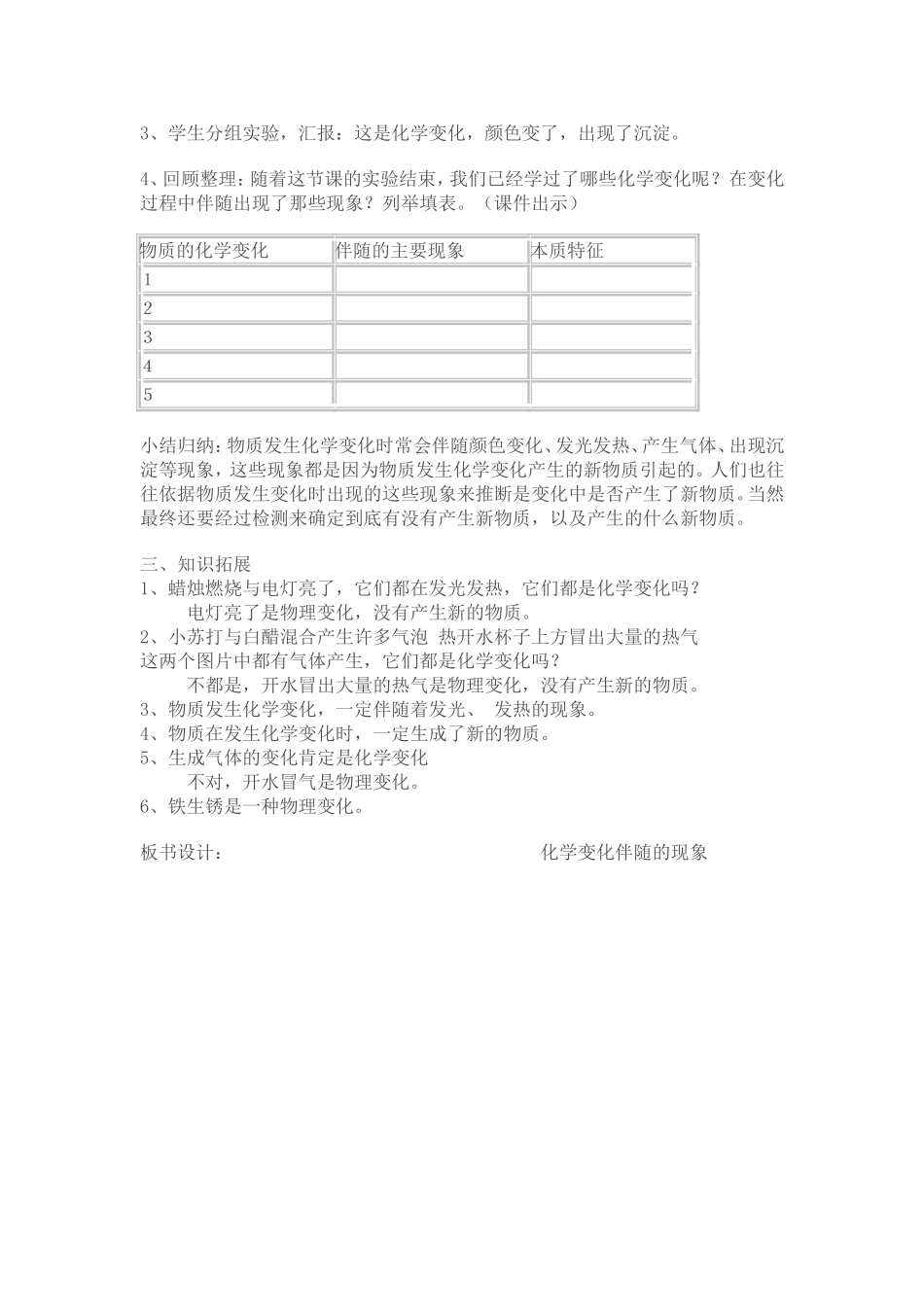

《化学变化伴随的现象》教学设计教材分析:《化学变化伴随的现象》是《物质的变化》单元中的第六课,属于小学科学课程标准中的“物质的变化”中“化学变化”的范畴。本课内容主要由“观察硫酸铜溶液与铁钉的反应”、“初步归纳化学变化伴随的现象”两部分组成。在前面的学习中学生已经知道了一部分化学变化,但是对于物质发生的是物理变化还是化学变化,学生还是很难判断,因为他们很难判断出是否产生了新物质,这节课主要通过总结化学变化的一些现象帮助学生从现象初步判断物质是否发生了化学变化。然后通过寻找证据,判断是否产生了新物质。最后确定是否发生了化学变化。教学环节设计意图:第一环节回顾前几课所学的物质变化的两种形式再次理一下关于物理变化与化学变化的本质区别,为新课认识化学变化所伴随现象作准备。在科学探究中,观察是所有方法的开端和基础,是收集问题证据的方法与技能之一。让学生在化学反应前后观察描述记录硫酸铜溶液的外观特征及铁钉进入溶液后的变化,使学生认识到观察不仅是一种趣味,而是一种科学素养,注重培养学生认真,耐心敏锐的观察能力。第二环节通过回顾前几节课的一些实验,进一步了解化学变化常伴随的现象:颜色变化、发光发热、产生气体等,使学生形成概念:化学变化会伴随各种现象。根据这些现象可以初步判断物质是否发生了化学变化。第三环节,科学课的魅力在于带着问题进教室,带着更多的问题出教室。发现问题→设计方案→进行实验→分析现象→得出结论,这是科学课探究活动的基本流程。得出结论并不是研究问题的终止,相反,又是新问题研究的开始。当学生有时会认为颜色变化就是化学变化、发光发热就是化学变化时,可举一些生活中的例子让学生判断,并给学生一些提示,进一步理解化学变化伴随的现象。让学生知道从一些物质变化时伴随的现象中可以初步判断是否是化学变化,而真正地确定这个变化是不是化学变化还要进一步去研究。]教学目标:1、化学变化会伴随各种现象,根据这些现象可能初步判断物质是否发生了化学变化。2、硫酸铜溶液和铁钉会发生化学反应,产生新的物质。3、学习“假设——检验”得出结论的科学探究方式。4、分辨现象与证据的关系,体会证据支持结果的重要性。教学重点:了解化学反应的一般现象。教学难点:做好硫酸铜溶液和铁的化学反应实验。教学准备:硫酸铜溶液、铁钉、镊子、氢氧化钠。教学过程:一、复习学习过的化学变化,引入新的实验,观察硫酸铜与铁钉的反应:我们生活在物质构成的世界里,物质变化有哪两种形式?物理变化的特点是什么?化学变化的特点是什么?今天还要来研究一些物质的变化。1、介绍硫酸铜溶液。观察特征。(出示硫酸铜溶液)谈话:这种物质是硫酸铜溶液,是蓝色硫酸铜晶体溶解于水得到的溶液。2、演示并说明实验内容和注意事项:我们要用镊子夹住洁净的铁钉浸入溶液中约2分钟,观察它们的反应,记录下来,注意不要全部浸入溶液,这样可以和铁钉的原样进行比较。3、各组实验,教师巡视指导,提示观察要细致,记录要清晰。4、反馈交流:大家看到了什么现象?看到这些现象你们有什么疑问吗?你为什么会将它和铁锈联系在一起?(现象是:浸入溶液的铁钉表面有红色物质附着,浅蓝色的溶液颜色会逐渐变浅,杯底有沉淀物出现。放置在空气中一段时间后,溶液会逐渐变为红褐色。)5、引导思考:硫酸铜和铁钉的反应属于化学变化么?你能利用什么证据证明?比较溶液的颜色变化,说明了什么?(说明溶液不是硫酸铜溶液,或者说硫酸铜的含量已经减少,有另外的物质形成了,这是一个证据。)铁钉上的红色物质是怎么来的?没有浸入溶液的铁钉没有附着红色物质,说明红色物质是溶液中析出来的,它是铁吗?我们平常看到的铁是灰白色的,铜是红色的,那么铁钉上的红色物质可能就是铜了,这是另一个证据。根据这两个证据我们可以初步判断,硫酸铜溶液和铁钉的反应产生了新物质,这个变化是化学变化。6、小结:可以从溶液的颜色以及铁钉颜色的变化看出发生了化学变化,这也是我们判断是否发生化学变化的方法之一。二、初步归纳化学变化伴随的现象1、谈话:我们再来重温一些化学变化,看看在这些化学变化...