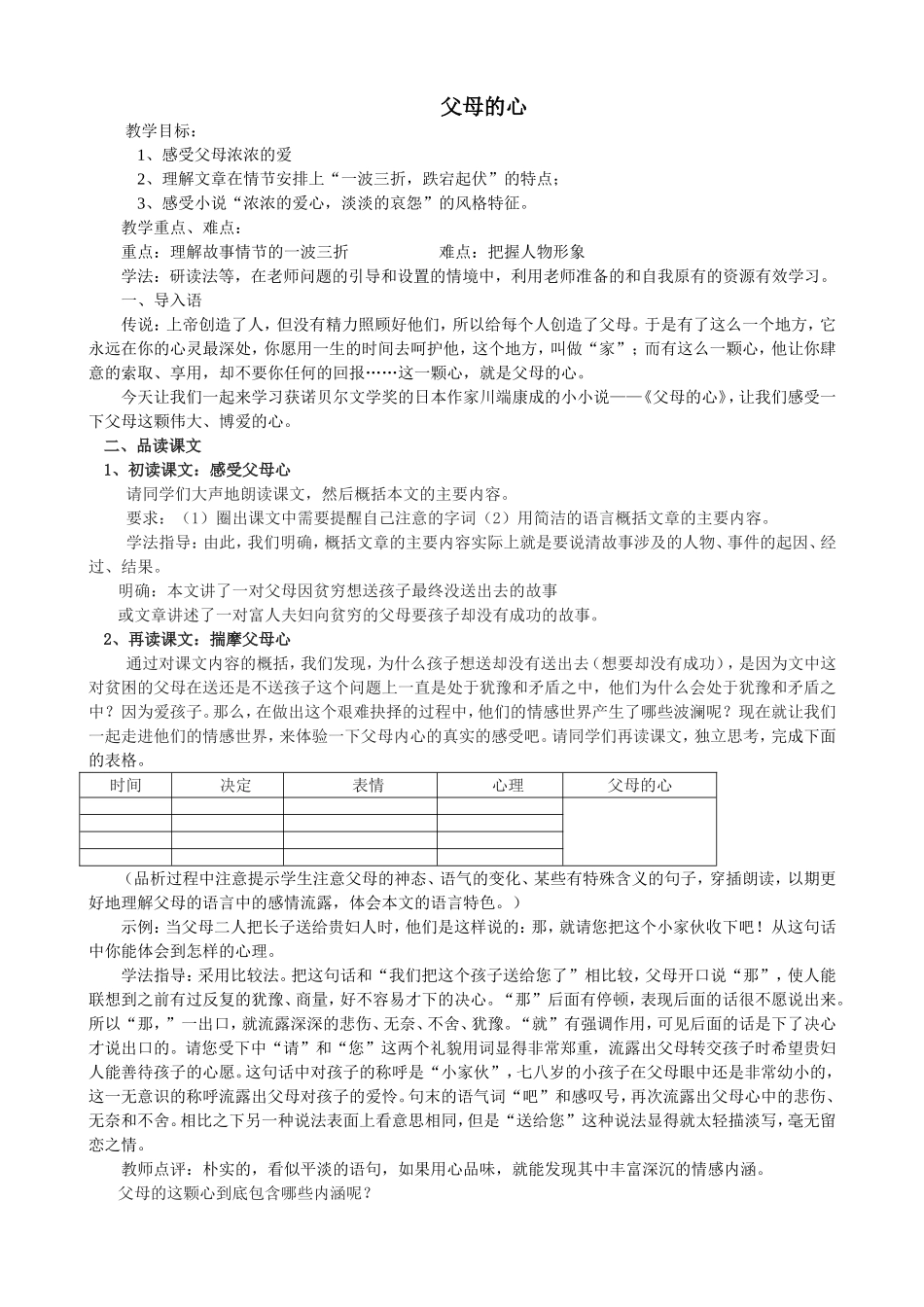

父母的心教学目标:1、感受父母浓浓的爱2、理解文章在情节安排上“一波三折,跌宕起伏”的特点;3、感受小说“浓浓的爱心,淡淡的哀怨”的风格特征。教学重点、难点:重点:理解故事情节的一波三折难点:把握人物形象学法:研读法等,在老师问题的引导和设置的情境中,利用老师准备的和自我原有的资源有效学习。一、导入语传说:上帝创造了人,但没有精力照顾好他们,所以给每个人创造了父母。于是有了这么一个地方,它永远在你的心灵最深处,你愿用一生的时间去呵护他,这个地方,叫做“家”;而有这么一颗心,他让你肆意的索取、享用,却不要你任何的回报……这一颗心,就是父母的心。今天让我们一起来学习获诺贝尔文学奖的日本作家川端康成的小小说——《父母的心》,让我们感受一下父母这颗伟大、博爱的心。二、品读课文1、初读课文:感受父母心请同学们大声地朗读课文,然后概括本文的主要内容。要求:(1)圈出课文中需要提醒自己注意的字词(2)用简洁的语言概括文章的主要内容。学法指导:由此,我们明确,概括文章的主要内容实际上就是要说清故事涉及的人物、事件的起因、经过、结果。明确:本文讲了一对父母因贫穷想送孩子最终没送出去的故事或文章讲述了一对富人夫妇向贫穷的父母要孩子却没有成功的故事。2、再读课文:揣摩父母心通过对课文内容的概括,我们发现,为什么孩子想送却没有送出去(想要却没有成功),是因为文中这对贫困的父母在送还是不送孩子这个问题上一直是处于犹豫和矛盾之中,他们为什么会处于犹豫和矛盾之中?因为爱孩子。那么,在做出这个艰难抉择的过程中,他们的情感世界产生了哪些波澜呢?现在就让我们一起走进他们的情感世界,来体验一下父母内心的真实的感受吧。请同学们再读课文,独立思考,完成下面的表格。时间决定表情心理父母的心(品析过程中注意提示学生注意父母的神态、语气的变化、某些有特殊含义的句子,穿插朗读,以期更好地理解父母的语言中的感情流露,体会本文的语言特色。)示例:当父母二人把长子送给贵妇人时,他们是这样说的:那,就请您把这个小家伙收下吧!从这句话中你能体会到怎样的心理。学法指导:采用比较法。把这句话和“我们把这个孩子送给您了”相比较,父母开口说“那”,使人能联想到之前有过反复的犹豫、商量,好不容易才下的决心。“那”后面有停顿,表现后面的话很不愿说出来。所以“那,”一出口,就流露深深的悲伤、无奈、不舍、犹豫。“就”有强调作用,可见后面的话是下了决心才说出口的。请您受下中“请”和“您”这两个礼貌用词显得非常郑重,流露出父母转交孩子时希望贵妇人能善待孩子的心愿。这句话中对孩子的称呼是“小家伙”,七八岁的小孩子在父母眼中还是非常幼小的,这一无意识的称呼流露出父母对孩子的爱怜。句末的语气词“吧”和感叹号,再次流露出父母心中的悲伤、无奈和不舍。相比之下另一种说法表面上看意思相同,但是“送给您”这种说法显得就太轻描淡写,毫无留恋之情。教师点评:朴实的,看似平淡的语句,如果用心品味,就能发现其中丰富深沉的情感内涵。父母的这颗心到底包含哪些内涵呢?第11小节,“今天早晨给你送来的二儿子,从眉眼长相到说话的嗓子,都和我那去世的婆婆一模一样。”这个理由表面上似乎很可笑,实质上却是孝顺父母的问题。而孝顺父母是日本传统文化中的精华,日本有这样的谚语:父恩比山高,母恩比海深。第15小节,从理性角度上看,把孩子送出去也是对孩子的爱,希望他以后能生活地比父母好。而从感情的角度,父母觉得自己太残忍。“可是,正因为她太小,所以总担心她是不是会这样那样啦,结果是我们两口子一夜没睡。把那么个无知的孩子给人家,连我自己都觉得这当爹的太冷酷无情。”这是一个父亲的肺腑之言,也是父母的爱心使得他们做出了要回小女儿的决定。第11小节,“我就实话跟您说吧,我这心里呀,就像把婆婆扔了一样不好受,再说也对不起我们当家的。”写出了母亲对于当家的一种忠诚,对当家的高度负责的一种责任心,维护当家的利益。第9小节,“昨晚上仔细地想了又想,大儿子嘛,不论怎么穷吧,也是我们家的接班人哪,况且,把老大给别人按次序也不对,如...