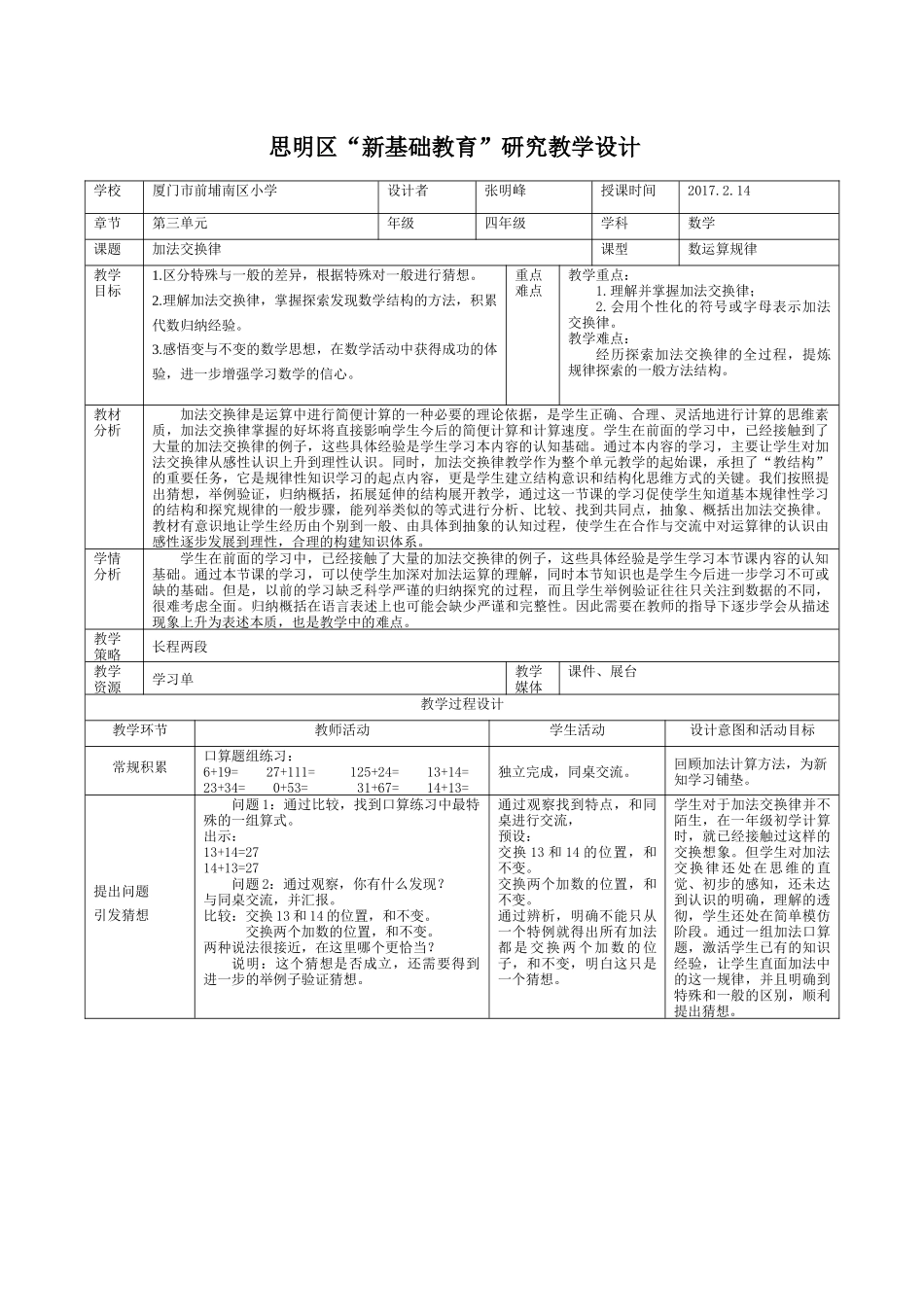

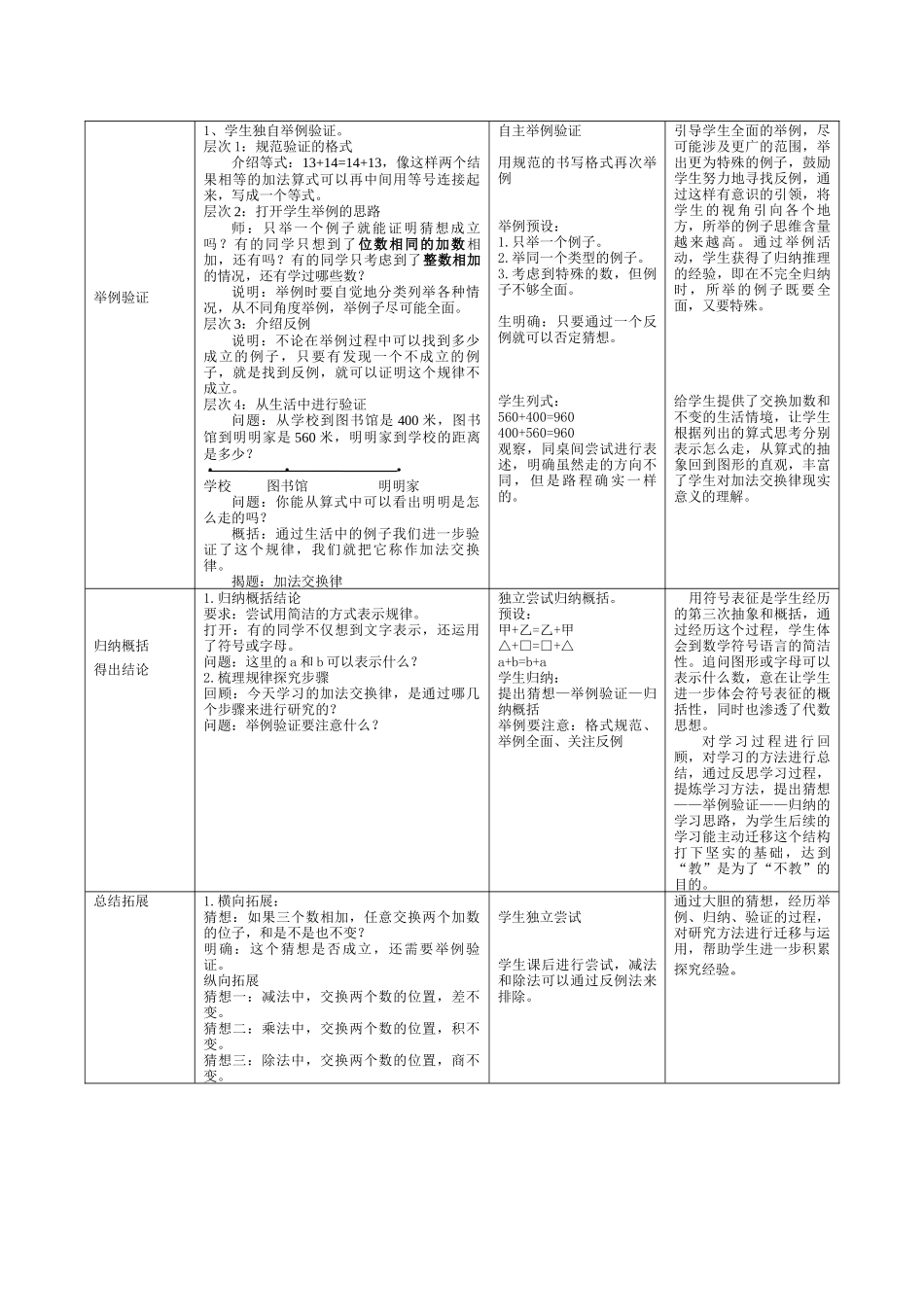

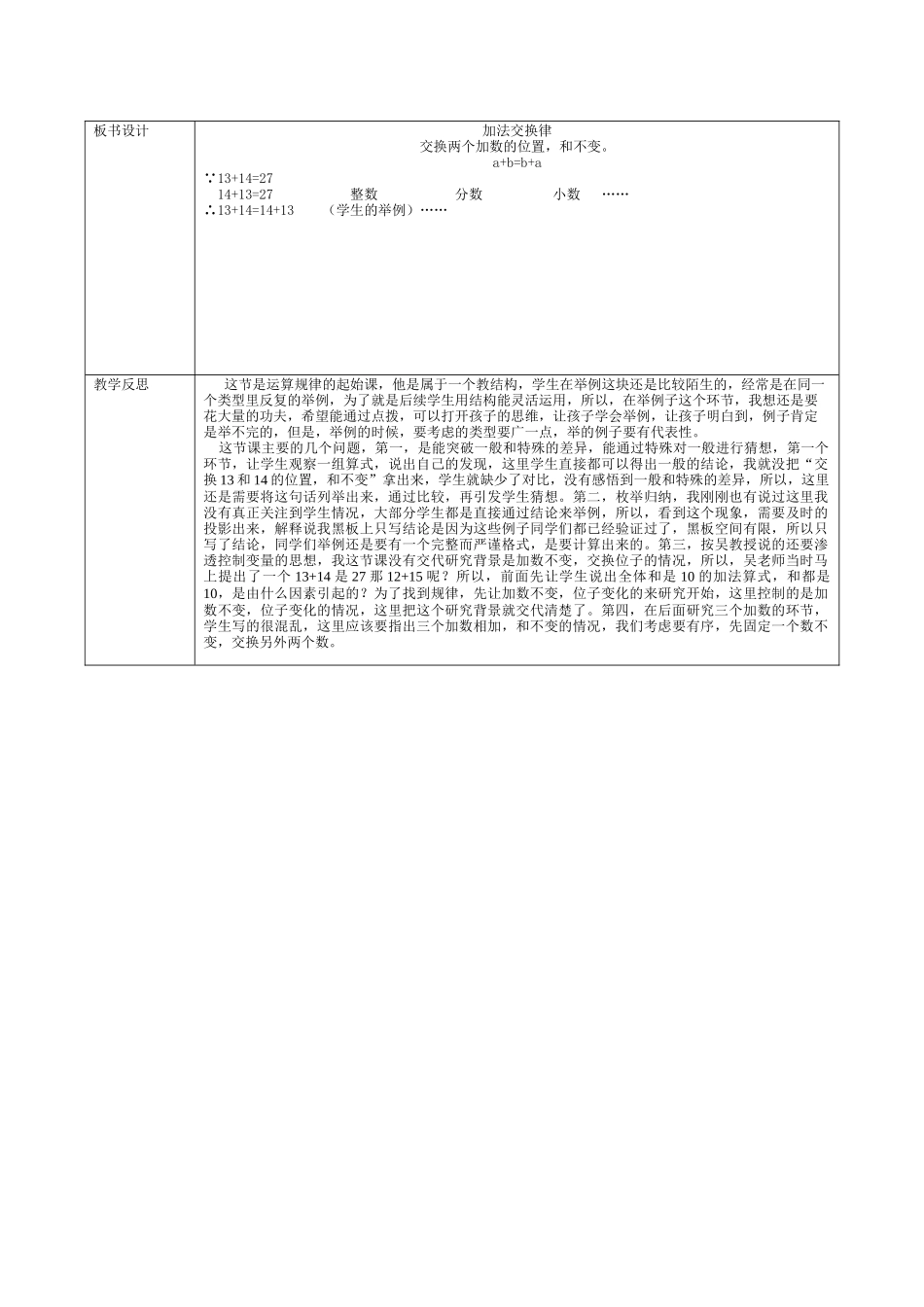

思明区“新基础教育”研究教学设计学校厦门市前埔南区小学设计者张明峰授课时间2017.2.14章节第三单元年级四年级学科数学课题加法交换律课型数运算规律教学目标1.区分特殊与一般的差异,根据特殊对一般进行猜想。2.理解加法交换律,掌握探索发现数学结构的方法,积累代数归纳经验。3.感悟变与不变的数学思想,在数学活动中获得成功的体验,进一步增强学习数学的信心。重点难点教学重点:1.理解并掌握加法交换律;2.会用个性化的符号或字母表示加法交换律。教学难点:经历探索加法交换律的全过程,提炼规律探索的一般方法结构。教材分析加法交换律是运算中进行简便计算的一种必要的理论依据,是学生正确、合理、灵活地进行计算的思维素质,加法交换律掌握的好坏将直接影响学生今后的简便计算和计算速度。学生在前面的学习中,已经接触到了大量的加法交换律的例子,这些具体经验是学生学习本内容的认知基础。通过本内容的学习,主要让学生对加法交换律从感性认识上升到理性认识。同时,加法交换律教学作为整个单元教学的起始课,承担了“教结构”的重要任务,它是规律性知识学习的起点内容,更是学生建立结构意识和结构化思维方式的关键。我们按照提出猜想,举例验证,归纳概括,拓展延伸的结构展开教学,通过这一节课的学习促使学生知道基本规律性学习的结构和探究规律的一般步骤,能列举类似的等式进行分析、比较、找到共同点,抽象、概括出加法交换律。教材有意识地让学生经历由个别到一般、由具体到抽象的认知过程,使学生在合作与交流中对运算律的认识由感性逐步发展到理性,合理的构建知识体系。学情分析学生在前面的学习中,已经接触了大量的加法交换律的例子,这些具体经验是学生学习本节课内容的认知基础。通过本节课的学习,可以使学生加深对加法运算的理解,同时本节知识也是学生今后进一步学习不可或缺的基础。但是,以前的学习缺乏科学严谨的归纳探究的过程,而且学生举例验证往往只关注到数据的不同,很难考虑全面。归纳概括在语言表述上也可能会缺少严谨和完整性。因此需要在教师的指导下逐步学会从描述现象上升为表述本质,也是教学中的难点。教学策略长程两段教学资源学习单教学媒体课件、展台教学过程设计教学环节教师活动学生活动设计意图和活动目标常规积累口算题组练习:6+19=27+111=125+24=13+14=23+34=0+53=31+67=14+13=独立完成,同桌交流。回顾加法计算方法,为新知学习铺垫。提出问题引发猜想问题1:通过比较,找到口算练习中最特殊的一组算式。出示:13+14=2714+13=27问题2:通过观察,你有什么发现?与同桌交流,并汇报。比较:交换13和14的位置,和不变。交换两个加数的位置,和不变。两种说法很接近,在这里哪个更恰当?说明:这个猜想是否成立,还需要得到进一步的举例子验证猜想。通过观察找到特点,和同桌进行交流,预设:交换13和14的位置,和不变。交换两个加数的位置,和不变。通过辨析,明确不能只从一个特例就得出所有加法都是交换两个加数的位子,和不变,明白这只是一个猜想。学生对于加法交换律并不陌生,在一年级初学计算时,就已经接触过这样的交换想象。但学生对加法交换律还处在思维的直觉、初步的感知,还未达到认识的明确,理解的透彻,学生还处在简单模仿阶段。通过一组加法口算题,激活学生已有的知识经验,让学生直面加法中的这一规律,并且明确到特殊和一般的区别,顺利提出猜想。举例验证1、学生独自举例验证。层次1:规范验证的格式介绍等式:13+14=14+13,像这样两个结果相等的加法算式可以再中间用等号连接起来,写成一个等式。层次2:打开学生举例的思路师:只举一个例子就能证明猜想成立吗?有的同学只想到了位数相同的加数相加,还有吗?有的同学只考虑到了整数相加的情况,还有学过哪些数?说明:举例时要自觉地分类列举各种情况,从不同角度举例,举例子尽可能全面。层次3:介绍反例说明:不论在举例过程中可以找到多少成立的例子,只要有发现一个不成立的例子,就是找到反例,就可以证明这个规律不成立。层次4:从生活中进行验证问题:从学校到图书馆是400米,图书馆到明明家是560米,明明家到学校的距离是多少?··...