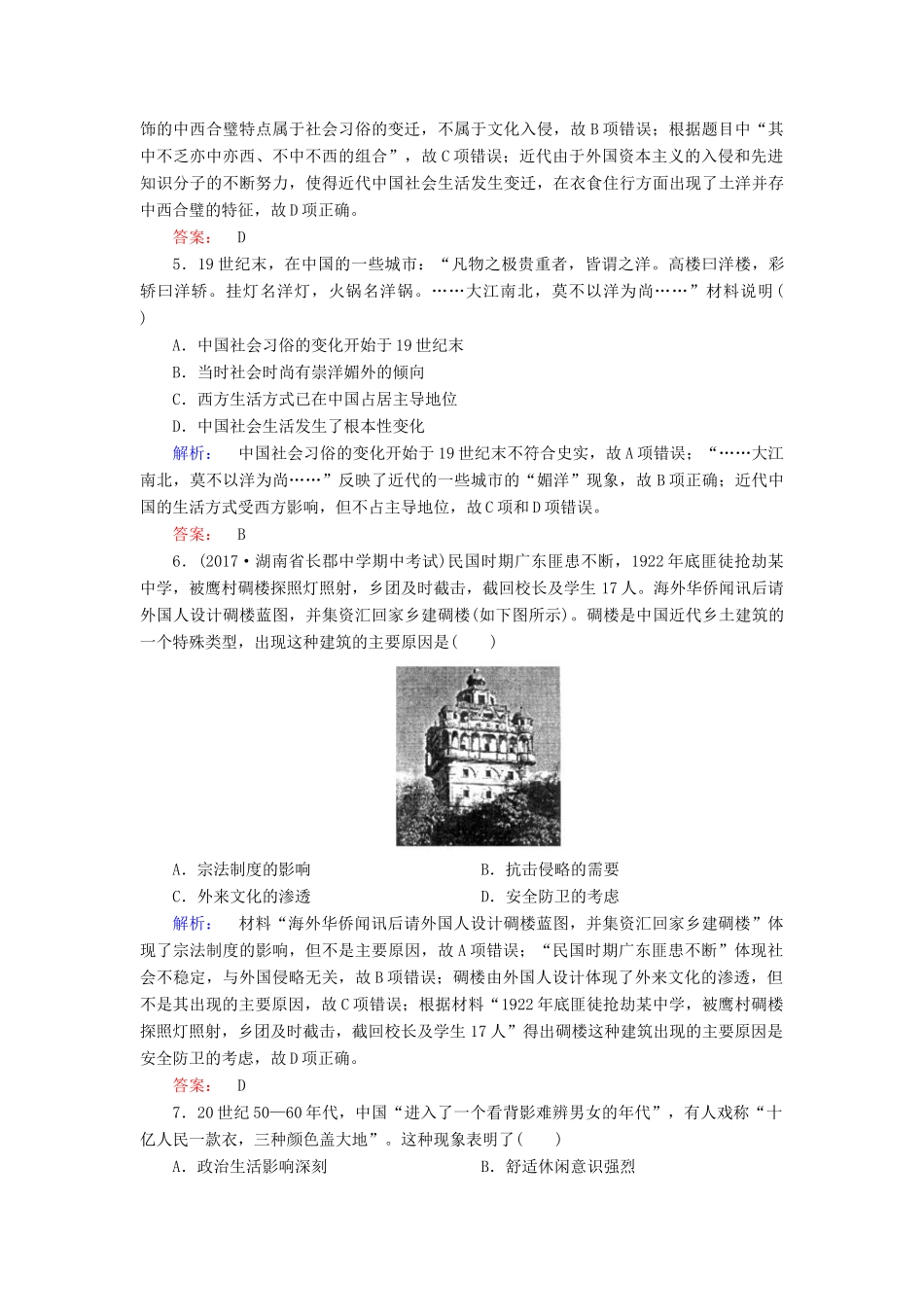

物质生活和社会习俗的变迁[课时作业](本栏目内容在学生用书中以活页形式分册装订!)一、选择题1.北京的四合院按“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”序列安排。家长住在北房,即正房。这反映出居住的特征是()A.祖灵崇拜B.等级礼仪C.信仰习俗D.安全舒适解析:本题考查学生对传统四合院的认识。题干中房屋的布局,人员的居住安排,房屋设计的状况都体现着传统社会的“礼”,故B项正确。A、C、D三项在材料中没有体现。答案:B2.1907年10月13日,天津塘沽的张小田与北京慕贞女子书院的贾玉莲,在天津海大道美以美会微斯教堂,由陈牧师主持举行文明婚礼。报载“中西往贺者甚众。鲍太太按琴男女学生唱诗,一时颇形热闹。礼毕,新婚夫妇乘双马车往北门外蓝家胡同张君本宅,并有成美学馆袁牧师夫妇及路矿等局诸友,均乘马车送新婚夫妇回家。”这一社会现象说明()A.传统婚俗已遭废除B.年轻人崇尚西式婚礼C.辛亥革命推动婚俗变革D.政府倡导婚姻自主解析:根据描述了1907年的一对婚礼的过程,可知采用的是新式婚礼的形式,说明西方的婚俗对中国有影响,但不能以此说明传统婚俗已被废除,故A项错误;通过这件事情可以得出年轻人对西式婚俗的认同,故B项正确;1907年辛亥革命尚未发生,故C项错误;材料没有体现此次婚姻与政府有关联,故D项错误。答案:B3.民国时期,在社交礼仪上逐渐用西方的握手、鞠躬取代跪拜礼,称呼上用“先生”“同志”取代“老爷”“大人”。这一变化,本质上体现了()A.近代化的历史趋势B.民主共和的平等精神C.西学在中国的发展D.中国日益与世界潮流接轨解析:近代化的范围过大,礼仪上的变化只能体现习俗上的近代化,不能反映其本质的变化,故A项错误;材料反映了民国时期社交礼仪的变化,从“跪拜礼”“老爷”“大人”等不平等的礼仪发展为“握手、鞠躬”“先生”“同志”等平等的礼仪,体现了民主、平等精神,故B项正确;“西学在中国的发展”和“与世界潮流接轨”只能反映表面现象,不能体现本质,故C、D两项错误。答案:B4.1912年至1919年间,民国政府颁发了十余项服制,服制的选样基本上采用西洋服式为主,但其中不乏亦中亦西、不中不西的组合。这表明()A.近代服饰主要依赖进口B.西方国家对中国文化入侵C.民国政府与封建势力决裂D.近代社会中西合璧的特征解析:根据题目中“其中不乏亦中亦西、不中不西的组合”,故A项错误;近代服饰的中西合璧特点属于社会习俗的变迁,不属于文化入侵,故B项错误;根据题目中“其中不乏亦中亦西、不中不西的组合”,故C项错误;近代由于外国资本主义的入侵和先进知识分子的不断努力,使得近代中国社会生活发生变迁,在衣食住行方面出现了土洋并存中西合璧的特征,故D项正确。答案:D5.19世纪末,在中国的一些城市:“凡物之极贵重者,皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。挂灯名洋灯,火锅名洋锅。……大江南北,莫不以洋为尚……”材料说明()A.中国社会习俗的变化开始于19世纪末B.当时社会时尚有崇洋媚外的倾向C.西方生活方式已在中国占居主导地位D.中国社会生活发生了根本性变化解析:中国社会习俗的变化开始于19世纪末不符合史实,故A项错误;“……大江南北,莫不以洋为尚……”反映了近代的一些城市的“媚洋”现象,故B项正确;近代中国的生活方式受西方影响,但不占主导地位,故C项和D项错误。答案:B6.(2017·湖南省长郡中学期中考试)民国时期广东匪患不断,1922年底匪徒抢劫某中学,被鹰村碉楼探照灯照射,乡团及时截击,截回校长及学生17人。海外华侨闻讯后请外国人设计碉楼蓝图,并集资汇回家乡建碉楼(如下图所示)。碉楼是中国近代乡土建筑的一个特殊类型,出现这种建筑的主要原因是()A.宗法制度的影响B.抗击侵略的需要C.外来文化的渗透D.安全防卫的考虑解析:材料“海外华侨闻讯后请外国人设计碉楼蓝图,并集资汇回家乡建碉楼”体现了宗法制度的影响,但不是主要原因,故A项错误;“民国时期广东匪患不断”体现社会不稳定,与外国侵略无关,故B项错误;碉楼由外国人设计体现了外来文化的渗透,但不是其出现的主要原因,故C项错误;根据材料“1922年底匪徒抢劫某中学,被鹰村碉楼探...