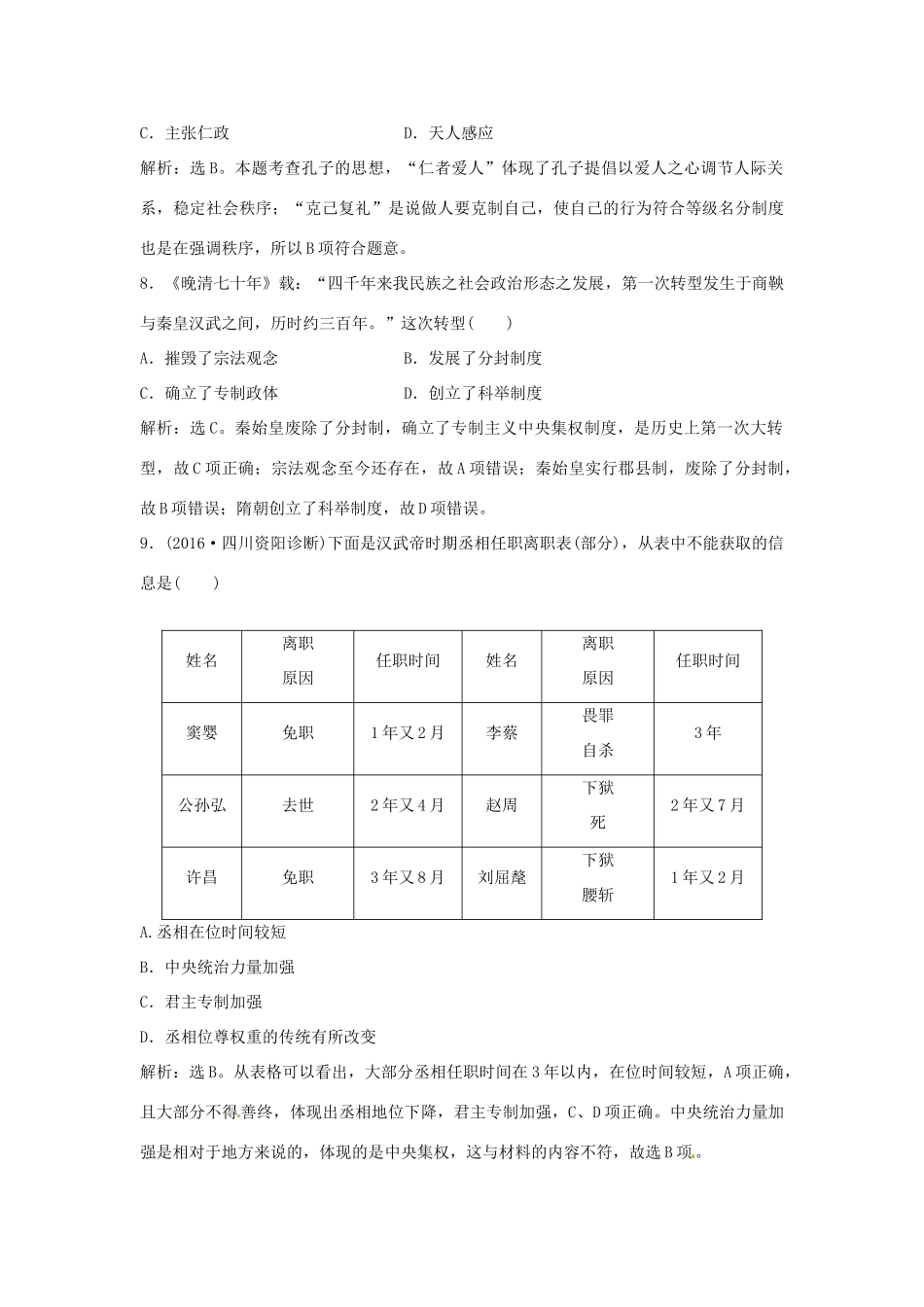

专题过关检测(一)(建议用时:45分钟)一、选择题1.周王朝的大小官职,有很多是世代相承的,这样就形成了“世卿世禄”的局面。同时,还出现了不少以官职为氏号的家族,占有大量地产。这体现出()A.西周政治统一和经济统一相结合B.政治集权和经济集权并重C.周代政治受血缘关系影响很大D.周王在全国建立宗法制度解析:选C。材料中“世代相承、世卿世禄”体现的是宗法血缘的作用,所以C项正确。A项错在“统一”上,B项错在“集权”上,这都不符合分封制;周王在全国建立的应该是分封制,D项错误。2.(2016·山东潍坊质检)《尚书大传》说:“古者诸侯始受封,必有采地:百里诸侯以三十里,七十里诸侯以二十里,五十里诸侯以十五里。其后子孙虽有罪黜,其采地不黜,使子孙贤者守之世世,以祠其始受封之人,此之谓兴灭国,继绝世。”材料反映了()A.封地是诸侯世代不变的私有财产B.嫡长子并非封国唯一的继承人C.宗法血缘是维系分封制的纽带D.安土重迁是分封制的思想基础解析:选C。分封制下诸侯世代只有封地的使用权,而无所有权,并非其私有财产,故A项错误;分封制下实行嫡长子继承制,嫡长子是封国唯一的继承人,故B项错误;“以祠其始受封之人”,反映出继承人与最初受封者的宗法血缘纽带关系,故C项正确;材料没有体现受封者安土重迁,故D项错误。3.(2016·湖南五市十校联考)中国古代典籍中有“田里不鬻(yù,卖)”的记载。这种土地制度存在于()A.夏商时期至西周时期B.夏商时期到秦朝时期C.春秋时期到战国时期D.战国时期到秦汉时期解析:选A。材料中“田里不鬻”指的是井田制,它存在于中国奴隶社会,即夏商至西周时期,故A项符合题意。4.(2016·银川九中模拟)张鸣在《中华帝国:制度的断想》中写道:“在诸侯争雄的春秋时代,封建制原来赖以存在的基础……宗法制被打破,各个政治实体在竞争中,表现出了过于强烈的以自我为中心的倾向,同一宗法血亲系统内的争夺和厮杀自然不可避免。”材料所述现象出现的根源是()A.周朝王室的衰落B.礼乐制度的崩溃C.宗法关系的疏远D.铁犁牛耕的出现解析:选D。材料文字说明春秋战国时期分封制和宗法制遭遇严重破坏,分封制几乎瓦解,这一现象的出现是社会进步和生产力发展的必然结果,而春秋战国时期铁犁和牛耕是最能代表生产力发展的标志,故选D项。5.(2016·江苏扬州质检)战国《考工记》记载:“攻木之工七”“攻金之工六”“攻皮之工五”,这表明()A.手工业内部分工细密B.冶金业高度发达C.官营手工业占主导D.小农经济的推动解析:选A。据材料“《考工记》记载”和“‘攻木之工七’‘攻金之工六’‘攻皮之工五’”可知手工业内部分工细密,故A项正确;材料并未涉及冶金业高度发达,故B项错误;材料未涉及官营手工业占主导,故C项错误;材料信息与小农经济的推动无关,故D项错误。6.(2016·河北唐山模拟)古代俗语说,“养牛为种田,养猪为过年,养鸡为换油盐针线”。这反映的本质问题是()A.消费结构B.市场意识C.小农思想D.节俭习惯解析:选C。从“养牛为种田……养鸡为换油盐针线”可知体现的是小农经济的男耕女织特点,故C项正确;“养牛为种田”是发展农业,与消费结构不符,故A项错误;题中没有体现商品交换,故B项错误;节俭习惯不是题干反映的本质问题,故D项错误。7.孔子认为作为社会性的人要“仁者爱人”,要“克己复礼”,因而其本质思想被历代统治者所重视。它是()A.追求天下为公B.崇尚秩序C.主张仁政D.天人感应解析:选B。本题考查孔子的思想,“仁者爱人”体现了孔子提倡以爱人之心调节人际关系,稳定社会秩序;“克己复礼”是说做人要克制自己,使自己的行为符合等级名分制度也是在强调秩序,所以B项符合题意。8.《晚清七十年》载:“四千年来我民族之社会政治形态之发展,第一次转型发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年。”这次转型()A.摧毁了宗法观念B.发展了分封制度C.确立了专制政体D.创立了科举制度解析:选C。秦始皇废除了分封制,确立了专制主义中央集权制度,是历史上第一次大转型,故C项正确;宗法观念至今还存在,故A项错误;秦始皇实行郡县制,废除了分封制,故B项错误;隋朝创立...