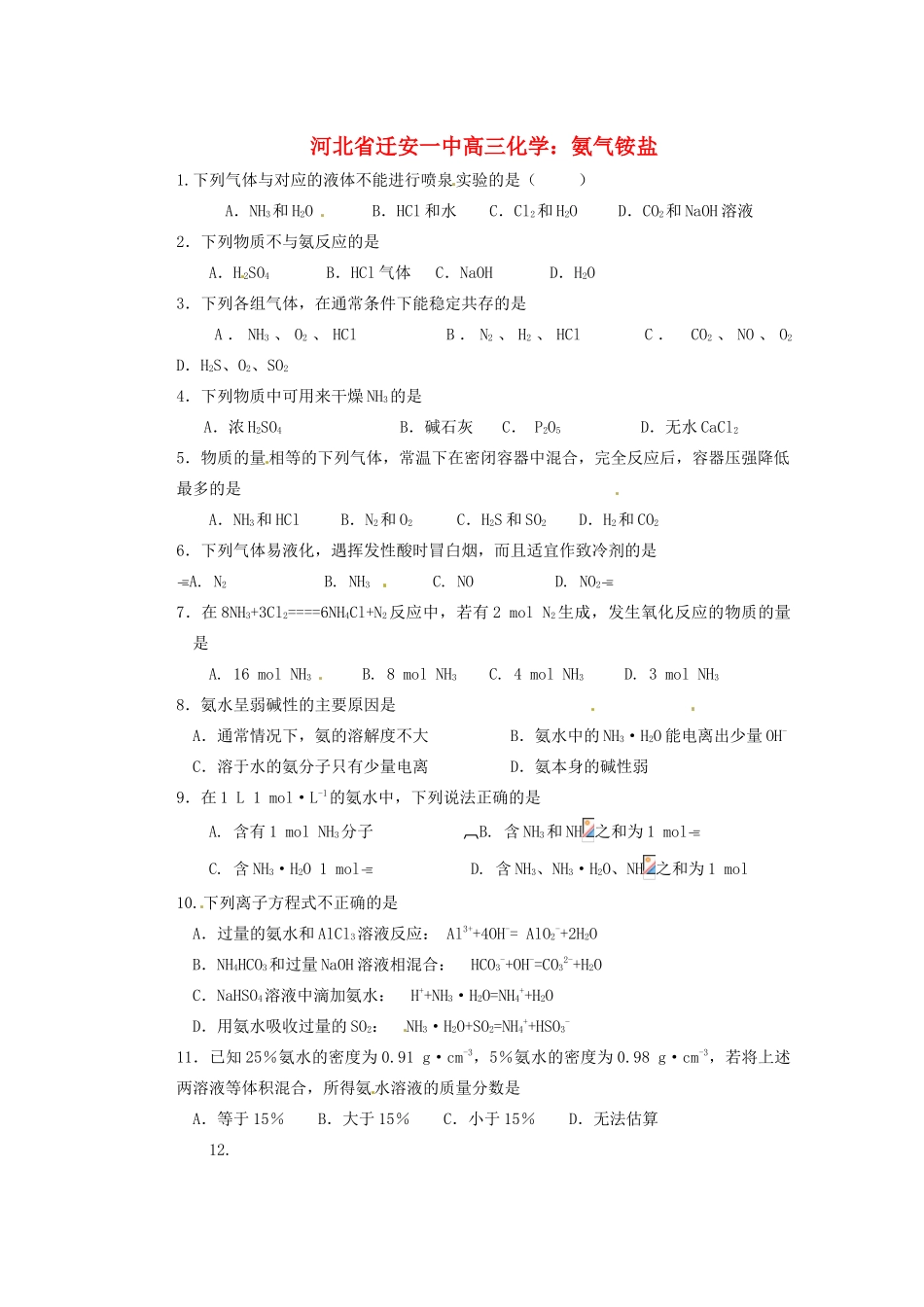

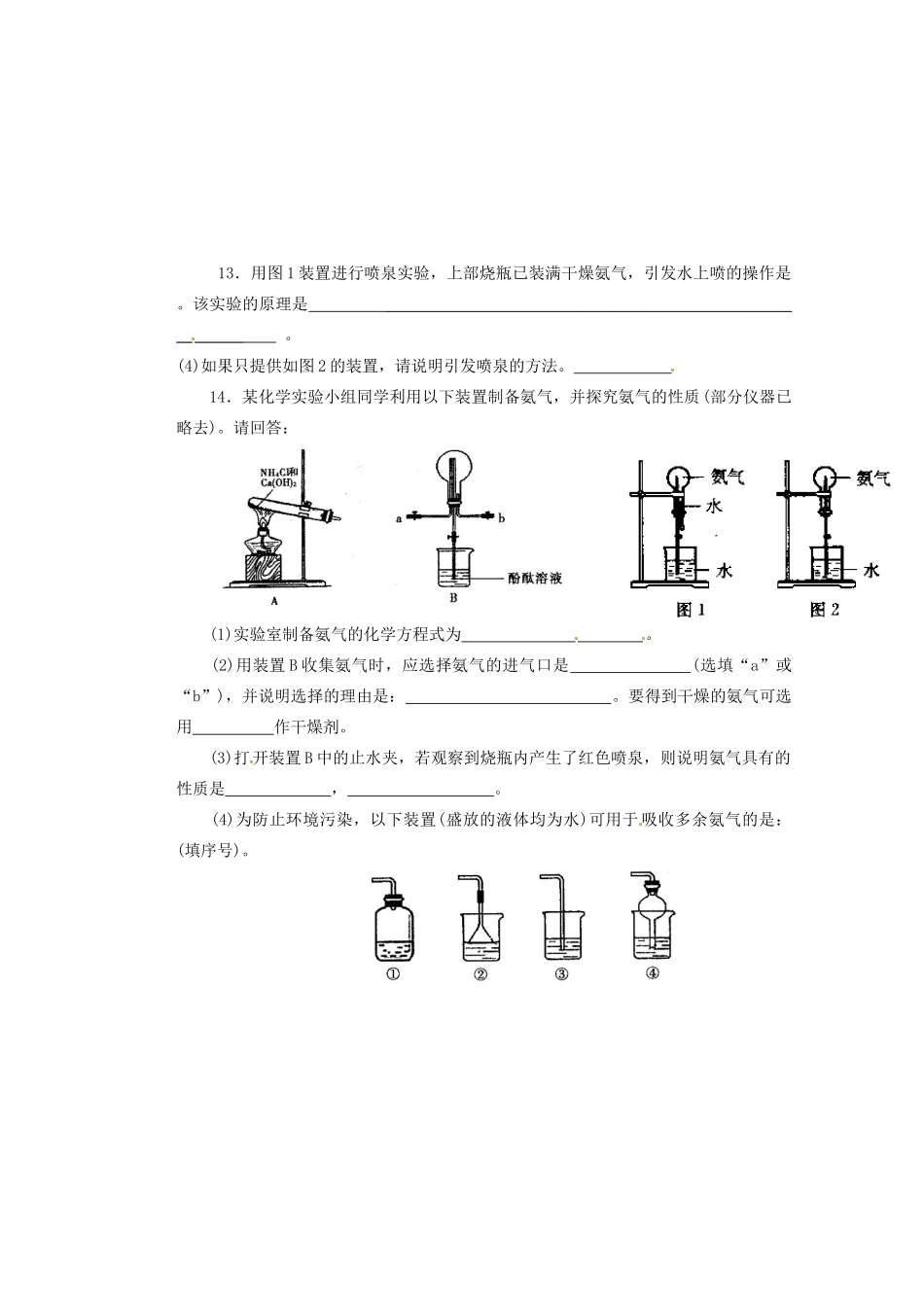

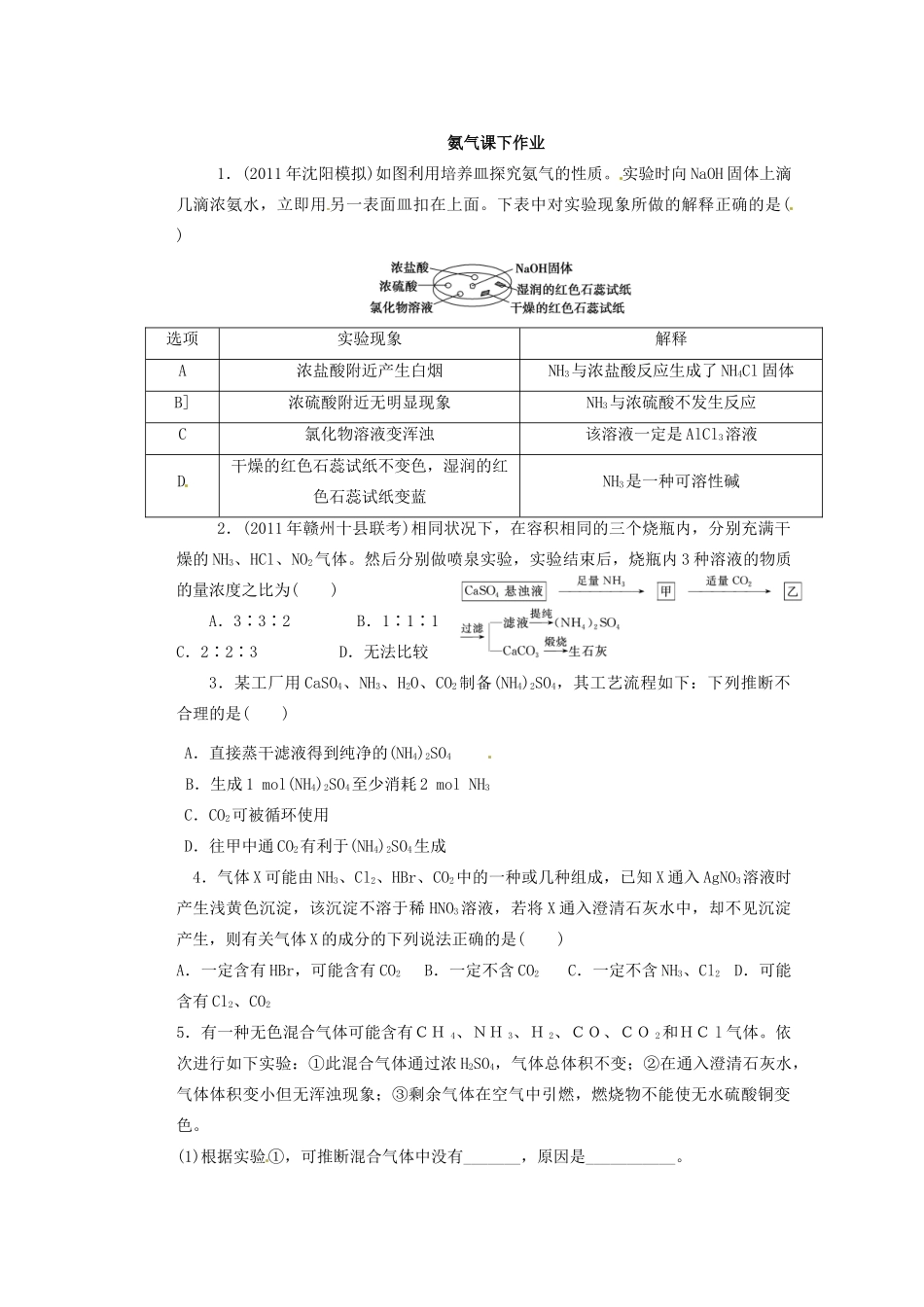

河北省迁安一中高三化学:氨气铵盐1.下列气体与对应的液体不能进行喷泉实验的是()A.NH3和H2OB.HCl和水C.Cl2和H2OD.CO2和NaOH溶液2.下列物质不与氨反应的是A.H2SO4B.HCl气体C.NaOHD.H2O3.下列各组气体,在通常条件下能稳定共存的是A.NH3、O2、HClB.N2、H2、HClC.CO2、NO、O2D.H2S、O2、SO24.下列物质中可用来干燥NH3的是A.浓H2SO4B.碱石灰C.P2O5D.无水CaCl25.物质的量相等的下列气体,常温下在密闭容器中混合,完全反应后,容器压强降低最多的是A.NH3和HClB.N2和O2C.H2S和SO2D.H2和CO26.下列气体易液化,遇挥发性酸时冒白烟,而且适宜作致冷剂的是A.N2B.NH3C.NOD.NO27.在8NH3+3Cl2====6NH4Cl+N2反应中,若有2molN2生成,发生氧化反应的物质的量是A.16molNH3B.8molNH3C.4molNH3D.3molNH38.氨水呈弱碱性的主要原因是A.通常情况下,氨的溶解度不大B.氨水中的NH3·H2O能电离出少量OH-C.溶于水的氨分子只有少量电离D.氨本身的碱性弱9.在1L1mol·L-1的氨水中,下列说法正确的是A.含有1molNH3分子B.含NH3和NH之和为1molC.含NH3·H2O1molD.含NH3、NH3·H2O、NH之和为1mol10.下列离子方程式不正确的是A.过量的氨水和AlCl3溶液反应:Al3++4OH-=AlO2-+2H2OB.NH4HCO3和过量NaOH溶液相混合:HCO3-+OH-=CO32-+H2OC.NaHSO4溶液中滴加氨水:H++NH3·H2O=NH4++H2OD.用氨水吸收过量的SO2:NH3·H2O+SO2=NH4++HSO3-11.已知25%氨水的密度为0.91g·cm-3,5%氨水的密度为0.98g·cm-3,若将上述两溶液等体积混合,所得氨水溶液的质量分数是A.等于15%B.大于15%C.小于15%D.无法估算12.13.用图1装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作是。该实验的原理是__________________________________________________________。(4)如果只提供如图2的装置,请说明引发喷泉的方法。14.某化学实验小组同学利用以下装置制备氨气,并探究氨气的性质(部分仪器已略去)。请回答:(1)实验室制备氨气的化学方程式为。(2)用装置B收集氨气时,应选择氨气的进气口是(选填“a”或“b”),并说明选择的理由是:。要得到干燥的氨气可选用作干燥剂。(3)打开装置B中的止水夹,若观察到烧瓶内产生了红色喷泉,则说明氨气具有的性质是,。(4)为防止环境污染,以下装置(盛放的液体均为水)可用于吸收多余氨气的是:(填序号)。氨气课下作业1.(2011年沈阳模拟)如图利用培养皿探究氨气的性质。实验时向NaOH固体上滴几滴浓氨水,立即用另一表面皿扣在上面。下表中对实验现象所做的解释正确的是()选项实验现象解释A浓盐酸附近产生白烟NH3与浓盐酸反应生成了NH4Cl固体B]浓硫酸附近无明显现象NH3与浓硫酸不发生反应C氯化物溶液变浑浊该溶液一定是AlCl3溶液D干燥的红色石蕊试纸不变色,湿润的红色石蕊试纸变蓝NH3是一种可溶性碱2.(2011年赣州十县联考)相同状况下,在容积相同的三个烧瓶内,分别充满干燥的NH3、HCl、NO2气体。然后分别做喷泉实验,实验结束后,烧瓶内3种溶液的物质的量浓度之比为()A.3∶3∶2B.1∶1∶1C.2∶2∶3D.无法比较3.某工厂用CaSO4、NH3、H2O、CO2制备(NH4)2SO4,其工艺流程如下:下列推断不合理的是()A.直接蒸干滤液得到纯净的(NH4)2SO4B.生成1mol(NH4)2SO4至少消耗2molNH3C.CO2可被循环使用D.往甲中通CO2有利于(NH4)2SO4生成4.气体X可能由NH3、Cl2、HBr、CO2中的一种或几种组成,已知X通入AgNO3溶液时产生浅黄色沉淀,该沉淀不溶于稀HNO3溶液,若将X通入澄清石灰水中,却不见沉淀产生,则有关气体X的成分的下列说法正确的是()A.一定含有HBr,可能含有CO2B.一定不含CO2C.一定不含NH3、Cl2D.可能含有Cl2、CO25.有一种无色混合气体可能含有CH4、NH3、H2、CO、CO2和HCl气体。依次进行如下实验:①此混合气体通过浓H2SO4,气体总体积不变;②在通入澄清石灰水,气体体积变小但无浑浊现象;③剩余气体在空气中引燃,燃烧物不能使无水硫酸铜变色。(1)根据实验①,可推断混合气体中没有_______,原因是___________。(2)根据实验③,可推断混合气体中没有________,原因是____________。(3)混合气体中肯定有________(4)...