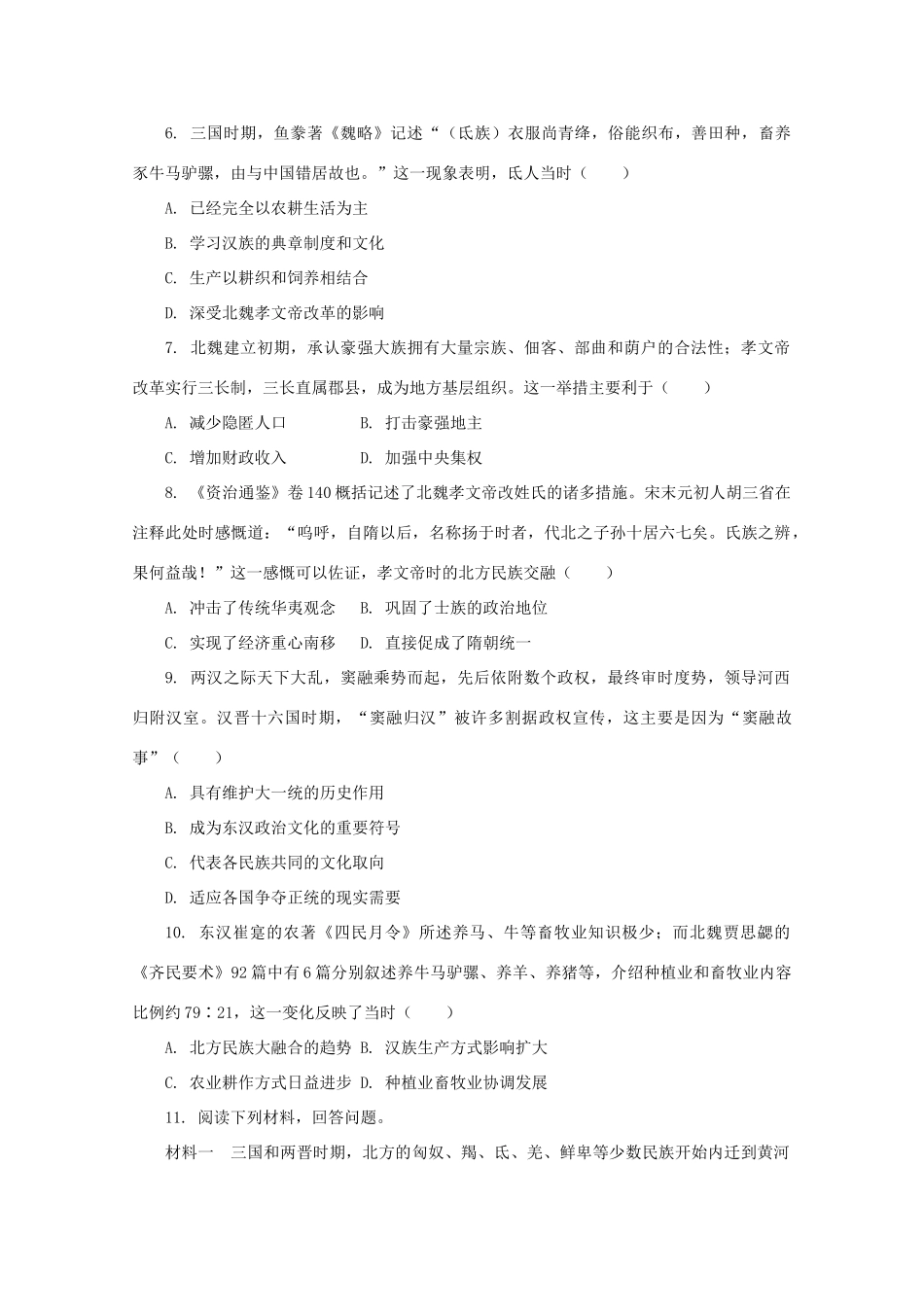

第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融基础达标(限时5分钟)1.三国两晋南北朝时期,我国历史发展的主流特征是()A.繁荣开放的社会风貌B.政权分裂与文化停滞C.民族交融与区域开发D.中外交流与经济发展2.三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。材料反映出()A.南北经济发展处于平衡的状态B.南北对峙阻断了经济文化交流C.北方社会安定有利于恢复生产D.经济重心南移的趋势已经出现3.3~6世纪被称为汉唐盛世之间动荡复杂而又充满机遇的过渡期。下列曾出现于东晋的历史现象是()A.实现了短暂的统一B.豪强地主大量出现C.经济重心已经南移D.高门士族执掌朝政4.商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革。相比商鞅变法,北魏孝文帝改革的“除旧布新”主要体现在()A.废分封行县制B.实行盐铁专营C.废旧俗兴汉化D.“罢黜百家,独尊儒术”5.对以下两幅魏晋壁画解读合理的是()A.经济重心南移B.农业生产恢复C.社会分工扩大D.民族交融加强素养提升(限时12分钟)6.三国时期,鱼豢著《魏略》记述“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”这一现象表明,氐人当时()A.已经完全以农耕生活为主B.学习汉族的典章制度和文化C.生产以耕织和饲养相结合D.深受北魏孝文帝改革的影响7.北魏建立初期,承认豪强大族拥有大量宗族、佃客、部曲和荫户的合法性;孝文帝改革实行三长制,三长直属郡县,成为地方基层组织。这一举措主要利于()A.减少隐匿人口B.打击豪强地主C.增加财政收入D.加强中央集权8.《资治通鉴》卷140概括记述了北魏孝文帝改姓氏的诸多措施。宋末元初人胡三省在注释此处时感慨道:“呜呼,自隋以后,名称扬于时者,代北之子孙十居六七矣。氏族之辨,果何益哉!”这一感慨可以佐证,孝文帝时的北方民族交融()A.冲击了传统华夷观念B.巩固了士族的政治地位C.实现了经济重心南移D.直接促成了隋朝统一9.两汉之际天下大乱,窦融乘势而起,先后依附数个政权,最终审时度势,领导河西归附汉室。汉晋十六国时期,“窦融归汉”被许多割据政权宣传,这主要是因为“窦融故事”()A.具有维护大一统的历史作用B.成为东汉政治文化的重要符号C.代表各民族共同的文化取向D.适应各国争夺正统的现实需要10.东汉崔寔的农著《四民月令》所述养马、牛等畜牧业知识极少;而北魏贾思勰的《齐民要术》92篇中有6篇分别叙述养牛马驴骡、养羊、养猪等,介绍种植业和畜牧业内容比例约79∶21,这一变化反映了当时()A.北方民族大融合的趋势B.汉族生产方式影响扩大C.农业耕作方式日益进步D.种植业畜牧业协调发展11.阅读下列材料,回答问题。材料一三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域……各民族纷纷建立自己的政权……他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。材料二魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习……民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。材料三三国鼎立时期,魏、蜀、吴都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀割据混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展。魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。(1)依据材料一指出“大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮”的主要原因。这一现象导致的直接后果是什么?(2)结合所学知识,指出魏晋以来民族交融对中华民族的发展起到的历史作用。(3)依据材料三,概括指出三国鼎立局面形成所产生的重大影响。第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融基础达标1.C【解析】三国两晋南北...