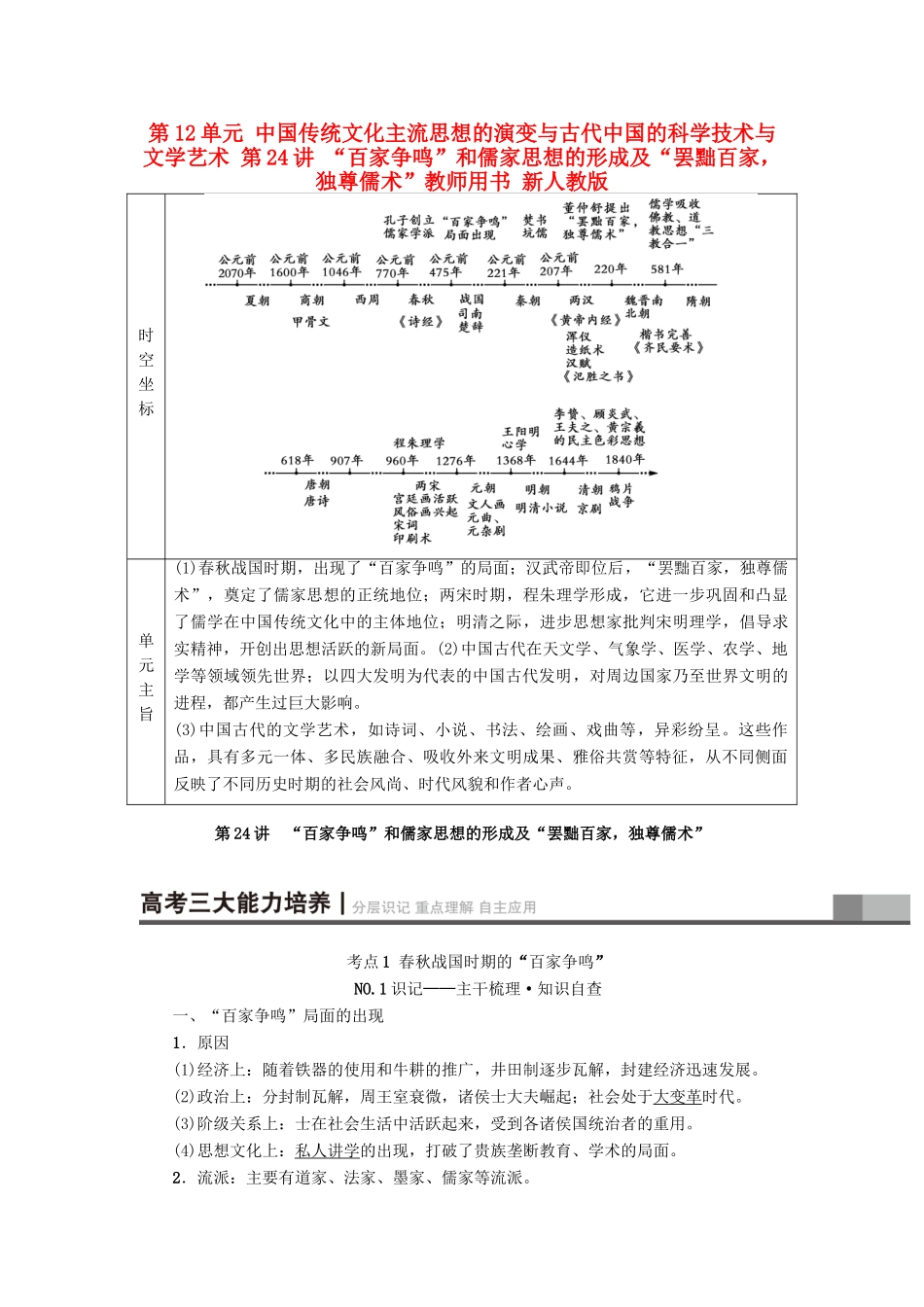

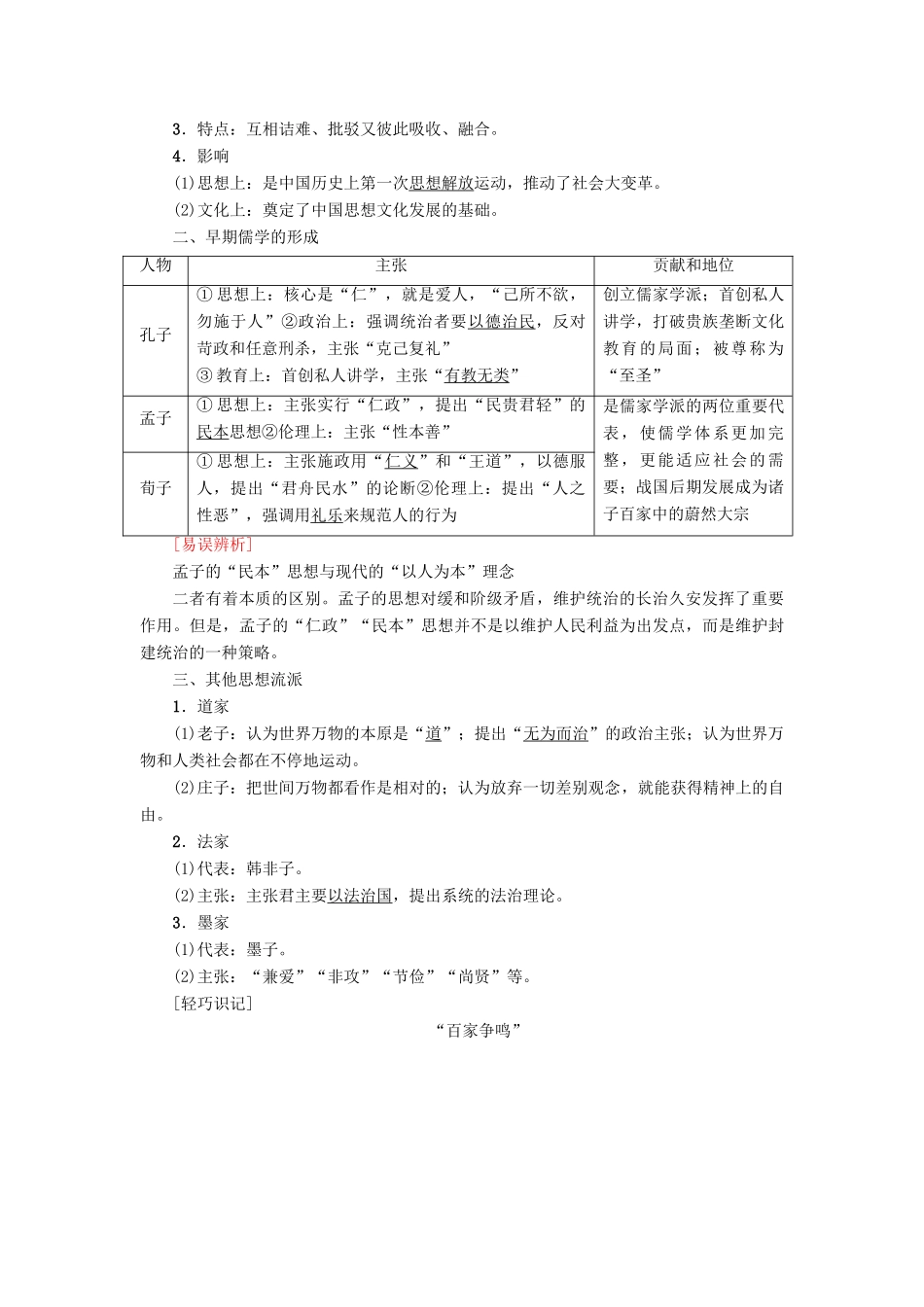

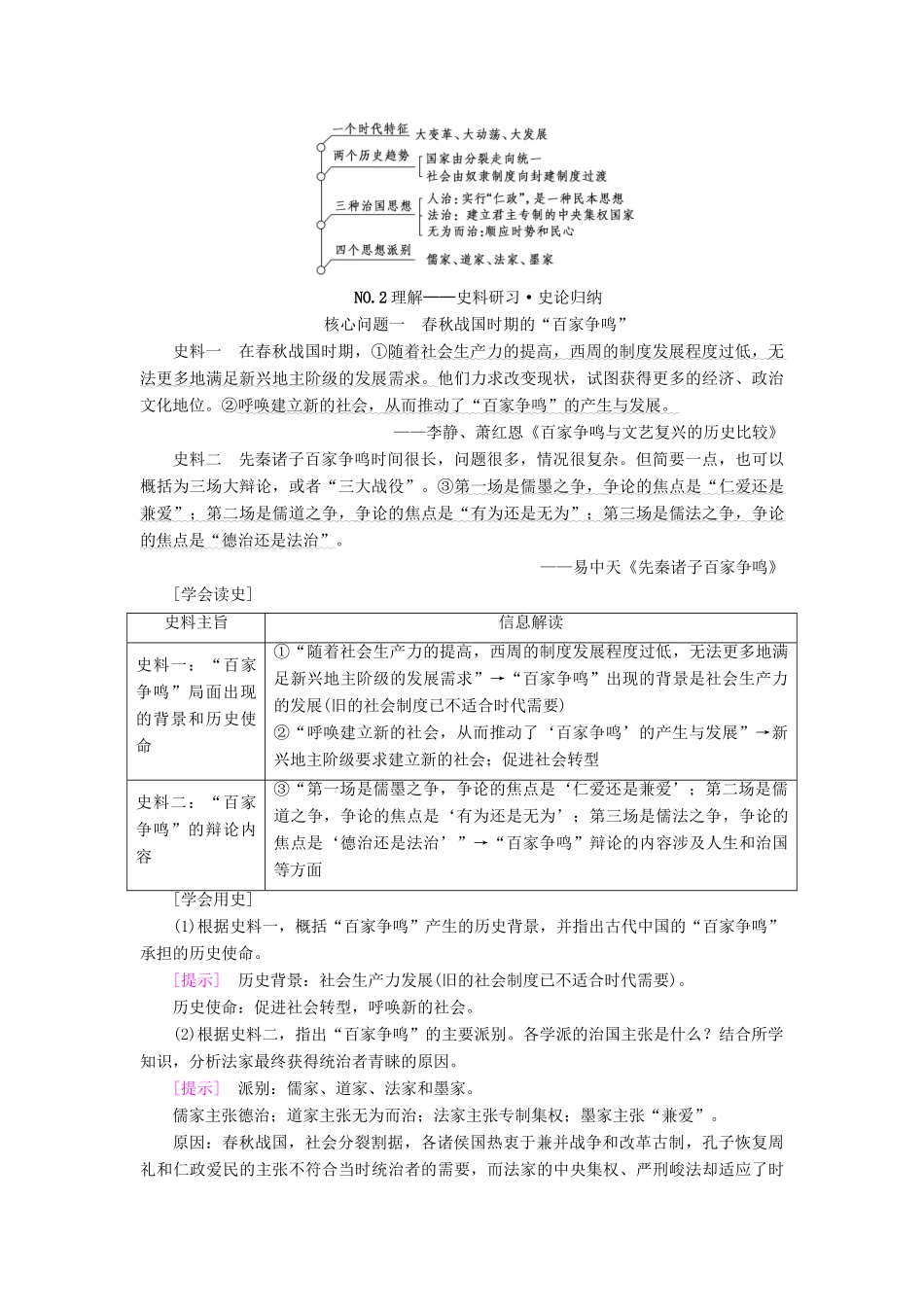

第12单元中国传统文化主流思想的演变与古代中国的科学技术与文学艺术第24讲“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”教师用书新人教版时空坐标单元主旨(1)春秋战国时期,出现了“百家争鸣”的局面;汉武帝即位后,“罢黜百家,独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位;两宋时期,程朱理学形成,它进一步巩固和凸显了儒学在中国传统文化中的主体地位;明清之际,进步思想家批判宋明理学,倡导求实精神,开创出思想活跃的新局面。(2)中国古代在天文学、气象学、医学、农学、地学等领域领先世界;以四大发明为代表的中国古代发明,对周边国家乃至世界文明的进程,都产生过巨大影响。(3)中国古代的文学艺术,如诗词、小说、书法、绘画、戏曲等,异彩纷呈。这些作品,具有多元一体、多民族融合、吸收外来文明成果、雅俗共赏等特征,从不同侧面反映了不同历史时期的社会风尚、时代风貌和作者心声。第24讲“百家争鸣”和儒家思想的形成及“罢黜百家,独尊儒术”考点1春秋战国时期的“百家争鸣”NO.1识记——主干梳理·知识自查一、“百家争鸣”局面的出现1.原因(1)经济上:随着铁器的使用和牛耕的推广,井田制逐步瓦解,封建经济迅速发展。(2)政治上:分封制瓦解,周王室衰微,诸侯士大夫崛起;社会处于大变革时代。(3)阶级关系上:士在社会生活中活跃起来,受到各诸侯国统治者的重用。(4)思想文化上:私人讲学的出现,打破了贵族垄断教育、学术的局面。2.流派:主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。3.特点:互相诘难、批驳又彼此吸收、融合。4.影响(1)思想上:是中国历史上第一次思想解放运动,推动了社会大变革。(2)文化上:奠定了中国思想文化发展的基础。二、早期儒学的形成人物主张贡献和地位孔子①思想上:核心是“仁”,就是爱人,“己所不欲,勿施于人”②政治上:强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀,主张“克己复礼”③教育上:首创私人讲学,主张“有教无类”创立儒家学派;首创私人讲学,打破贵族垄断文化教育的局面;被尊称为“至圣”孟子①思想上:主张实行“仁政”,提出“民贵君轻”的民本思想②伦理上:主张“性本善”是儒家学派的两位重要代表,使儒学体系更加完整,更能适应社会的需要;战国后期发展成为诸子百家中的蔚然大宗荀子①思想上:主张施政用“仁义”和“王道”,以德服人,提出“君舟民水”的论断②伦理上:提出“人之性恶”,强调用礼乐来规范人的行为[易误辨析]孟子的“民本”思想与现代的“以人为本”理念二者有着本质的区别。孟子的思想对缓和阶级矛盾,维护统治的长治久安发挥了重要作用。但是,孟子的“仁政”“民本”思想并不是以维护人民利益为出发点,而是维护封建统治的一种策略。三、其他思想流派1.道家(1)老子:认为世界万物的本原是“道”;提出“无为而治”的政治主张;认为世界万物和人类社会都在不停地运动。(2)庄子:把世间万物都看作是相对的;认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由。2.法家(1)代表:韩非子。(2)主张:主张君主要以法治国,提出系统的法治理论。3.墨家(1)代表:墨子。(2)主张:“兼爱”“非攻”“节俭”“尚贤”等。[轻巧识记]“百家争鸣”NO.2理解——史料研习·史论归纳核心问题一春秋战国时期的“百家争鸣”史料一在春秋战国时期,①随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求。他们力求改变现状,试图获得更多的经济、政治文化地位。②呼唤建立新的社会,从而推动了“百家争鸣”的产生与发展。——李静、萧红恩《百家争鸣与文艺复兴的历史比较》史料二先秦诸子百家争鸣时间很长,问题很多,情况很复杂。但简要一点,也可以概括为三场大辩论,或者“三大战役”。③第一场是儒墨之争,争论的焦点是“仁爱还是兼爱”;第二场是儒道之争,争论的焦点是“有为还是无为”;第三场是儒法之争,争论的焦点是“德治还是法治”。——易中天《先秦诸子百家争鸣》[学会读史]史料主旨信息解读史料一:“百家争鸣”局面出现的背景和历史使命①“随着社会生产力的提高,西周的制度发展程度过低,无法更多地满足新兴地主阶级的发展需求”→“百家争鸣”...