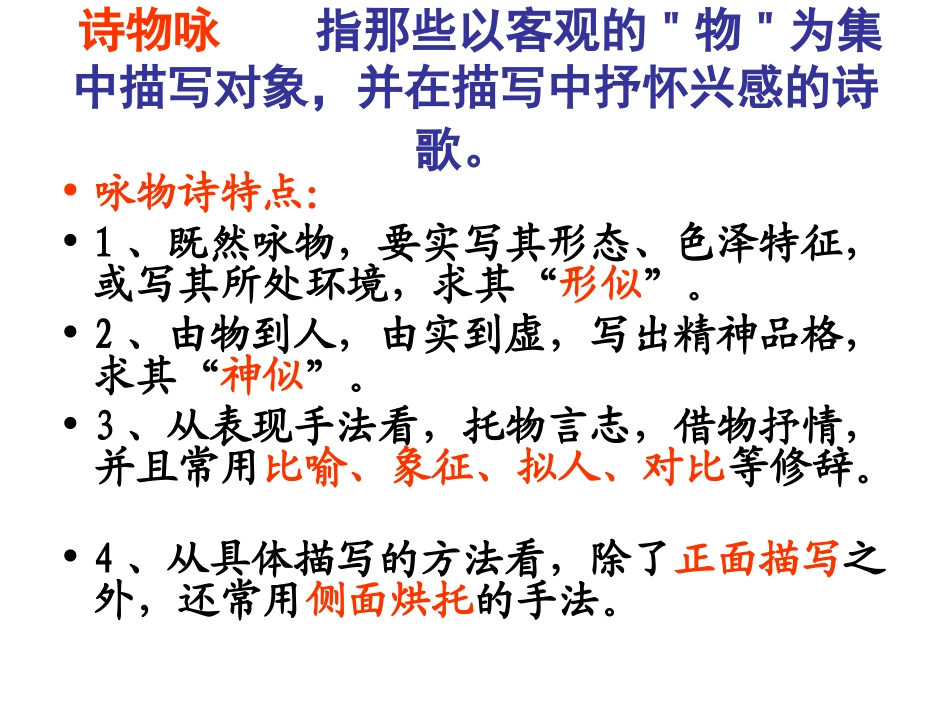

《古诗三首》《蝉》虞世南《孤雁》杜甫《鹧鸪》郑谷咏物诗咏物诗指那些以客观的"物"为集中描写对象,并在描写中抒怀兴感的诗歌。•咏物诗特点:•1、既然咏物,要实写其形态、色泽特征,或写其所处环境,求其“形似”。•2、由物到人,由实到虚,写出精神品格,求其“神似”。•3、从表现手法看,托物言志,借物抒情,并且常用比喻、象征、拟人、对比等修辞。•4、从具体描写的方法看,除了正面描写之外,还常用侧面烘托的手法。蝉虞世南垂緌饮清露,流响出疏桐。居高声自远,非是藉秋风。“垂緌饮清露”•“緌”是古人结在颔下的帽带下垂部分,蝉的头部有伸出的触须,形状好象下垂的冠缨,故说“垂緌”。•古人认为蝉生性高洁,栖高饮露,故说“饮清露”。这一句表面上是写蝉的形状与食性,实际上是暗示高贵身份(“垂緌”暗示显宦身分古代常以“冠缨”指代贵宦),象征清廉高洁的品格。垂緌饮清露分析:首句写蝉的形状和食性,实际上运用比兴手法,暗示自己的显要身份和清廉品质。“流响出疏桐”•写蝉鸣声之远传。“流响”状蝉声的长鸣不已,悦耳动听,蝉鸣声从枝叶稀疏的梧桐树中传送出来,仿佛使人感受到蝉声的响度与力度。•梧桐是高树,并且在古人心目中是一种高贵而灵异的树,传说鸾凤一类的鸟非梧桐不栖。一个“疏”字,可见梧桐枝干的挺拔,并且与末句“秋风”相呼应。流响出疏桐为什么说连续不断的蝉鸣声是从枝叶稀疏的梧桐中传出来的呢?这是因为梧桐在古人的心目中是一种高贵而灵异的树,传说鸾凤一类的鸟非梧桐不栖,诗人以蝉自比,则其鸣声也就不同凡响。“居高声自远,非是藉秋风”这是点睛之笔,从上两句引发的议论。“居高”有两重含义,一是实指蝉所居的梧桐树高,二是暗指“饮清露”的品格之高。蝉声远传,一般人往往以为是借助于秋风的传送,诗人却强调这是由于“居高”而自能声名远播。居高声自远,非是藉秋风。分析:是由前两句引发的议论。“居高”有两层含义:一是实指蝉所居住的梧桐树高,二是暗指“饮清露”的品格之高。以之比人,不光是地位高,品格也高。主旨:此诗虽咏蝉,实则表达了是人高洁的品格。知人论世虞世南,唐初书法家,文学家能文辞,工书法,继承了“二王”的书法传统,成为唐初书法四大家之一。唐太宗曾经屡次称赏虞世南的“五绝”(德行、忠直、博学、文词等)。虞世南为人沉静寡欲,志性刚烈,议论正直,深得唐太宗器重。《蝉》可能是他受唐太宗之恩而作,所以诗中的蝉是一种清高尊贵的形象。联系虞世南的生平和咏物诗的特点,思考一下,这首咏物诗抒发了怎样的情怀?以蝉比人,人的声名远播,不光是地位高,关键是品格高。立身高洁的人,并不需要某种外在的凭藉(例如权势地位、有力者的帮助),自能声名远播,这里所突出强调的是人格的美,人格的力量。两句中的“自”字、“非”字,一正一反,相互呼应,表达出对人的内在品格的热情赞美和高度自信,表现出一种雍容不迫的风度气韵。孤雁杜甫孤雁不饮啄,飞鸣声念群。谁怜一片影,相失万重云?望尽似犹见,哀多如更闻。野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。杜甫:字,河南巩县人,是代伟大的主义诗人,他的诗反映当时的社会动乱和人民的疾苦,他的诗被称为“”,他本人被称为“”。子美唐现实诗史诗圣“三吏”:《石壕吏》、《新安吏》、《潼关吏》。“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。雁是大型候鸟,每年秋季南迁,常常引起游子思乡怀亲之情和羁旅伤感。如隋人薛道衡《人日思归》:“人归落雁后,思发在花前。”早在花开之前,就起了归家的念头;但等到雁已北归,人还没有归家。诗人在北朝做官时,出使南朝陈,写下这思归的诗句,含蓄而又婉转。以雁写思的还有“夜闻归雁生相思,病入新年感物华”(欧阳修《戏答元稹》)、“残星数点雁横塞,长笛一声人倚楼”(唐人赵嘏《长安秋望》)等。也有以鸿雁来指代书信。鸿雁传书的典故大家比较熟悉,鸿雁作为传送书信的使者在诗歌中的运用也就普遍了。如“鸿雁几时到,江湖秋水多”(杜甫《天末怀李白》)等。赏析:1、一般的咏物诗并不道出所咏之物,而本诗首联诗人即点出“孤雁”,在诗人的笔下,孤雁的状态如何?不饮不啄,只一个劲儿...