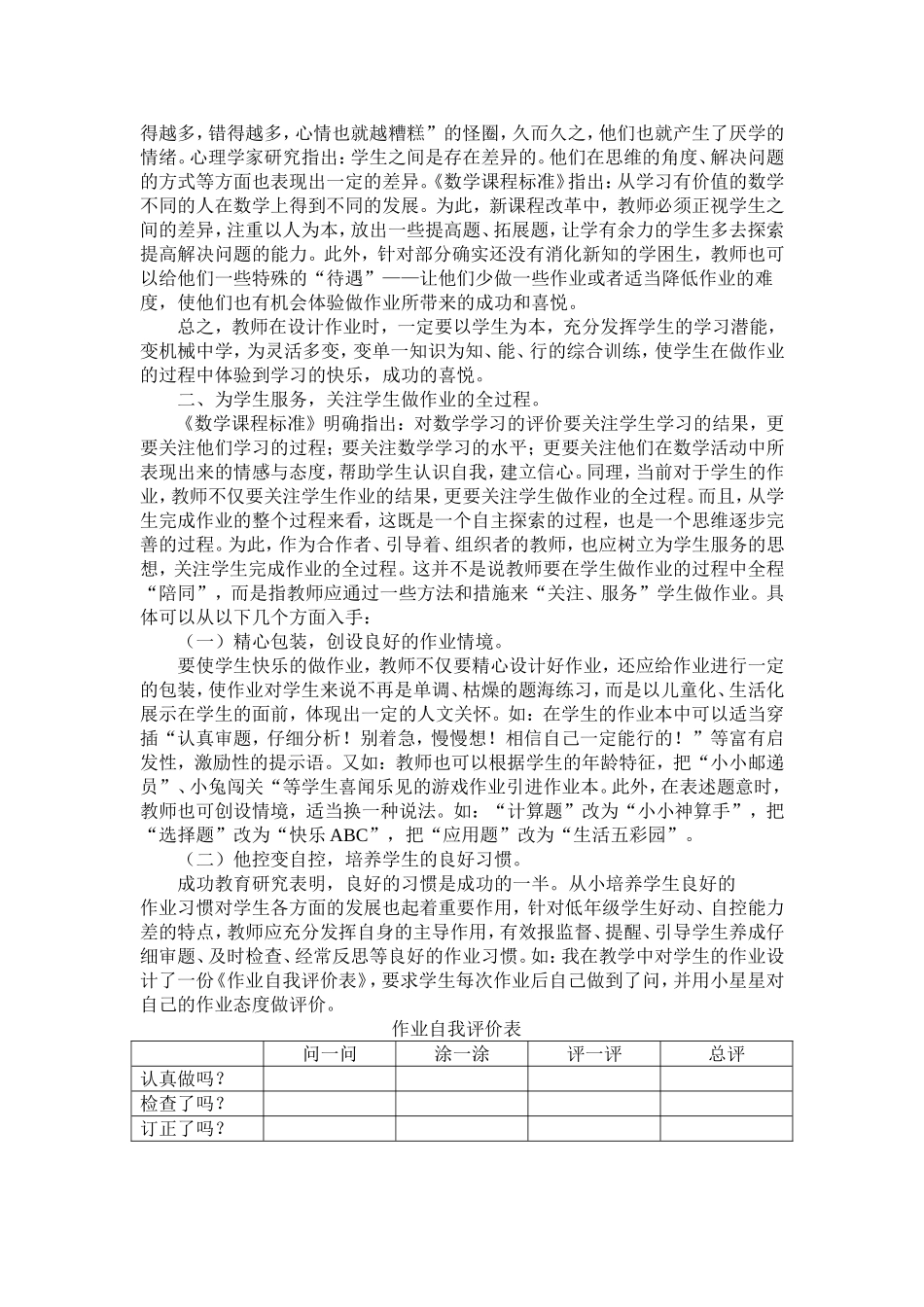

让学生快乐地做作业作业是教学过程中一个必不可少的环节。当前,在新课改的过程中,学生对作业的态度和作业完成的情况究竟如何呢?我们不得不承认,当前作业本身的“魅力”还不够,作业对学生的“吸引力”不大。多数学生只是在“应付地”做作业,认真检查的习惯还没有形成。而且随着年级的升高,作业量的加大,学生对作业产生厌烦、逆反、恐惧的心理也不断增多。针对这一现象,笔者认为,这与我们长期以来把作业的功能偏重于“知识的巩固”与“技能的强化”有着一定的关系,这种人是撒谎难过的“偏差”导致我们的数学作业题型呆板、形式单调、数量过多、内容封闭,脱离学生的生活实际,学生在做作业的过程中感受不到做作业的快乐,体验不到做作业所带来的“成功”,久而久之,作业在学生面前也就失去了“吸引力”,那么,在全面实施新课程的过程中,如何使我们的数学作业再显其应有的“魅力”?使更多的学生喜欢做作业,并快乐的做作业?笔者结合自己的教学实际做了以下的实践和探索,归纳起来有三点:一、以生为本,精心设计作业。(一)设计趣味性作业,激发学生在“乐”中做。兴趣是学习最好的老师。要激发学生做作业的兴趣,首先我们就应根据学生的年龄特征和心理特点,使作业的内容和形式富有一定的趣味性,让作业本身对学生产生一定的吸引力。如:设计练习时可适当穿插一些富有生活味的、儿童化的图示,学生在看到作业的第一眼不是觉得作业很烦,二十一看到作业的内容就跃跃欲试,迫切想动手做。教师也可以变换题型,如把简单的计算题,变换成“巧夺红旗”、“登山峰”等学生喜欢的形式,激发学生在“乐中做”。(二)增添实践性作业,引导学生在“行中做”。《数学课程标准》指出:学生的数学学习内容应当是现实的、有意义的、富有挑战性的。有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿和记忆。动手实践、自主探索与合作交流是学生学习数学的重要方式。同理,新课程实施过程中有效的数学作业,也不能单纯依赖模仿与机械的重复练习,教师要积极引导学生在动手实践中去体验所学知识,在实践中灵活运用知识,在实践中发展自己的能力。如:在“分类”一课后教师可以布置让学生按照自己学过的分类知识,整理自己的书包写字台的抽屉、书架上的书、柜子中的玩具等。(三)设计开放性作业,引发学生在“思中做”。数学是思维的体操。《数学课程标准》指出:数学在提高人的推理能力、抽象能力、想象能力和创造力等方面有着独特的作用。为此,教师在作业设计中必须注重培养和发展学生的思维能力,引导学生发散思维,鼓励标新立异,大胆创新,使学生在“思”中解题,在“创”中解题。如:教师为了使一年级学生熟练掌握数的组成,设计了一道开放性的习题:华华有两块方的积木,每一块上都有六个面,在这六个面上分别写了1、2、3、4、5、6这六个数,华华用两块积木在桌子上掷了一次,这两个面上的数分别是多少?又如:在连加计算的练习中,教室联系学生生活设计了一道开放题,亮亮每次投3支镖,根据镖的落点不同,可以得到10分、8分、5分,亮亮投了3支镖所中的分数和可能是多少?(四)设计弹性作业,鼓励学生在“自选”中做。在传统的教学中,教师往往给学生布置统一的作业,而且邀请所有的学生在一定的时间内“保证质量”地完成,一旦有学生没有按时完成作业或者是作业做错,随之而来的是批评或要求订正,于是班级里的部分后进生便进入了“作业做得越多,错得越多,心情也就越糟糕”的怪圈,久而久之,他们也就产生了厌学的情绪。心理学家研究指出:学生之间是存在差异的。他们在思维的角度、解决问题的方式等方面也表现出一定的差异。《数学课程标准》指出:从学习有价值的数学不同的人在数学上得到不同的发展。为此,新课程改革中,教师必须正视学生之间的差异,注重以人为本,放出一些提高题、拓展题,让学有余力的学生多去探索提高解决问题的能力。此外,针对部分确实还没有消化新知的学困生,教师也可以给他们一些特殊的“待遇”——让他们少做一些作业或者适当降低作业的难度,使他们也有机会体验做作业所带来的成功和喜悦。总之,教师在设计作业时,一定要以学生为本,充分发挥学生的...