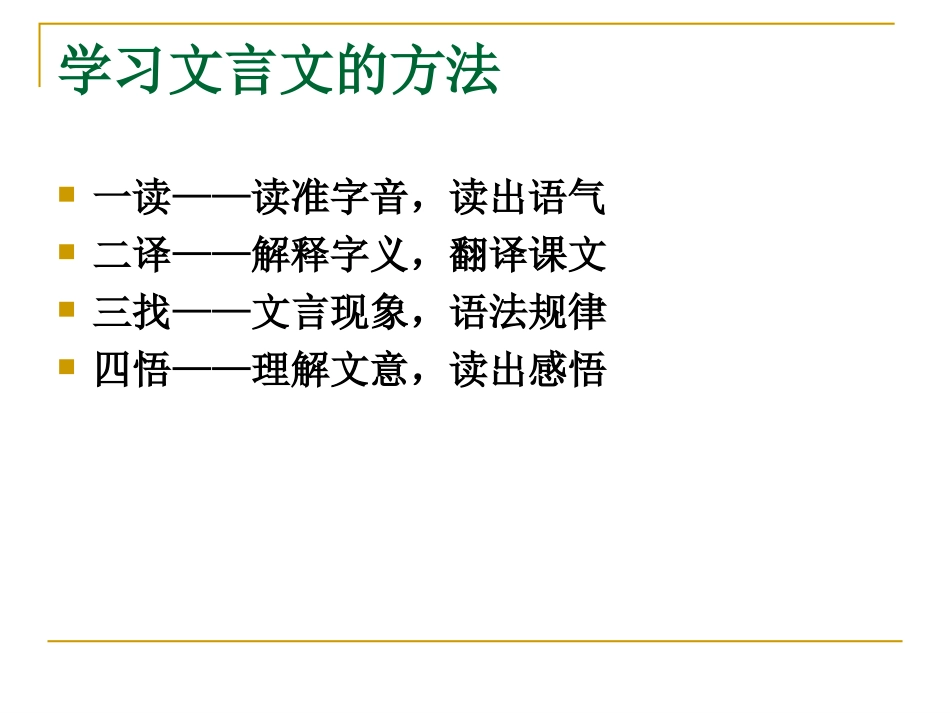

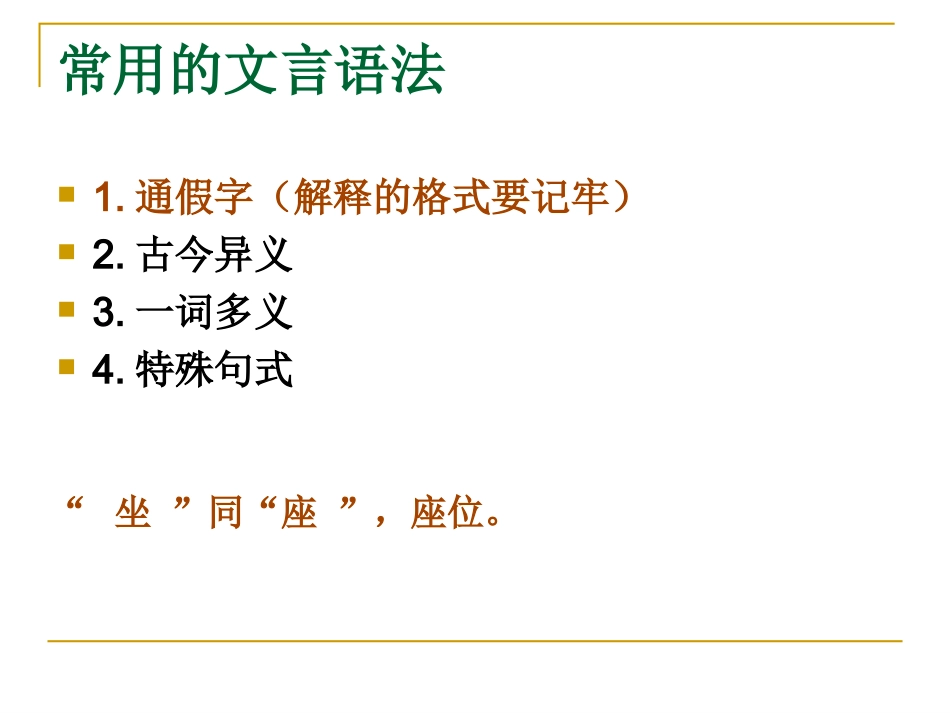

学习文言文的方法一读——读准字音,读出语气二译——解释字义,翻译课文三找——文言现象,语法规律四悟——理解文意,读出感悟常用的文言语法1.通假字(解释的格式要记牢)2.古今异义3.一词多义4.特殊句式“坐”同“座”,座位。自主学习:自由朗读课文,注意停顿和重音。尝试概括故事大意。第一课时寓言——“寓”寄物,“言”讲道理,寓言通常是通过短小精悍而又富于风趣的动物故事或人物故事,采用象征、拟人等修辞手法寄寓一种思想、哲理或经验教训,常常带有讽刺或劝戒的性质。郑人买履韩非和《韩非子》韩非(约前280——前233),出身韩国贵族,《史记、老子韩非列传》说他“为人口吃,不能道说,而善著书”。著有《孤愤》、《内外储说》、《说林》、《说难》。《韩非子》是法家的重要著作,也是先秦理论散文集大成者的著作,全书属于论辩文占绝大部分,文风犀利,有很强的说服力。一读——读准字音,读出语气。一读——读准字音。再读——读出节奏。三读——读出语气。郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”二译——解释字义,翻译课文。温馨提示:1.读一句课文(以逗号为一句)翻译一句。2.翻译句中每个词(人名、地名、官名、时间不译)。3.翻译一句话。(做到字字落实,字字对应)要求:1、独立思考,结合书下注释翻译全文。划出不会翻译的字词句。2、组对交流,把仍不能解决的字词句写在白板上。以小组为单位,轮流翻译。3、全班交流展示。郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。至之市,而忘操之。已得履,乃曰:“吾忘持度。”反归取之。及反,市罢,遂不得履。人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。”代指量好的尺寸duó,量长短同“座”,座位到……去量好的尺寸量好的尺寸等到同“返”,返回终于代“履”宁可三找——找出文言语法规律文言实词(1)而忘操之(2)及反掌握通假字(1)而置之其坐(2)反归取之一词多义(1)而置之其坐(2)至之市(3)何不试之以足特殊句式(1)郑人有欲买履者(2)何不试之以足认识通假坐,同“座”,座位。这是一种古文通假现象。如在战国末期,还没有表示“座位”这个意思的“座”字,就借用同音字“坐”来代替,直至后来有了“座”字为止。这就叫通假现象。其中,“坐”就叫做“座”的通假字,“座”为本字。注意:通假字要读本字的音,解释为本字的意思。通假字的成因古人造出一个字,表达一个意思,可是该用哪个字表示哪个意思还在形成过程中,没有一定规律,既可以使用这个字表示某个意思,又可以使用另外一个声音相同或者相近的字表示那个意思。时代越后的文章,通假字越少,反之,通假字越多。秦始皇焚书坑儒之后,古书几乎都被烧光,到汉代,相当部分书籍都是凭一些读书人的背诵、记忆重新写出来,“著之竹帛”。由于当时背诵者只记住个读音,未记住其字形,书写者往往会因方言的差异或其文化程度的影响导致记录时将同一个字记录成不同的形体。古人认为语言凭借声音而存在,强调既有此音,即表此义,闻者听音则知义,因而古人在记录时往往依据声音来记录。四悟——理解文意,读出感悟。小组合作,探讨:1.郑人是怎样的一个人?2.《郑人买履》的故事告诉我们一个什么道理?请说说他的现实意义。3.读完本则寓言,你还有什么疑问?要求:1、独立思考2、组内交流:请教邻居3、班级展示《郑人买履》中郑人是一个固执、迂腐、不善变通、死板又愚蠢的人,文章在交代了故事的起因之后,用“至”、“忘”、“反”、“取”等动词,勾画了买履者相信量好的尺寸,不相信自己脚的愚态,当别人问他“何不试之以足”时,他“宁信度,无自信也”的回答令人啼笑皆非,“市罢,遂不得履“一句讽刺了死搬教条者徒劳无益的结局。寓意:讽刺那些做事不注意从实际出发,教条主义的人。现实意义:我们在处理实际问题时,不能盲目照搬照抄现成的东西,而要注意一切从实际出发,以免出现不应该的失误。作业1.根据课...