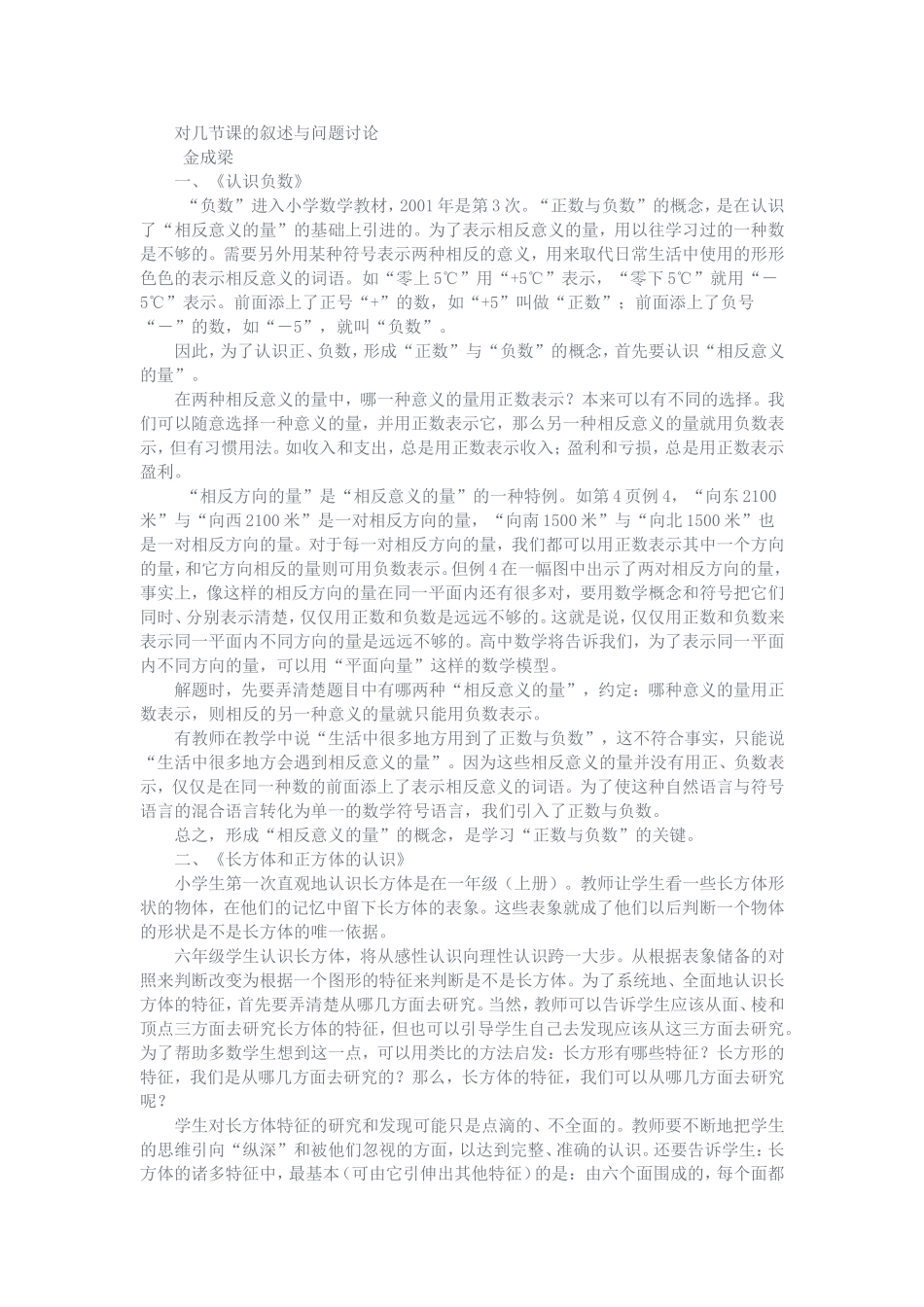

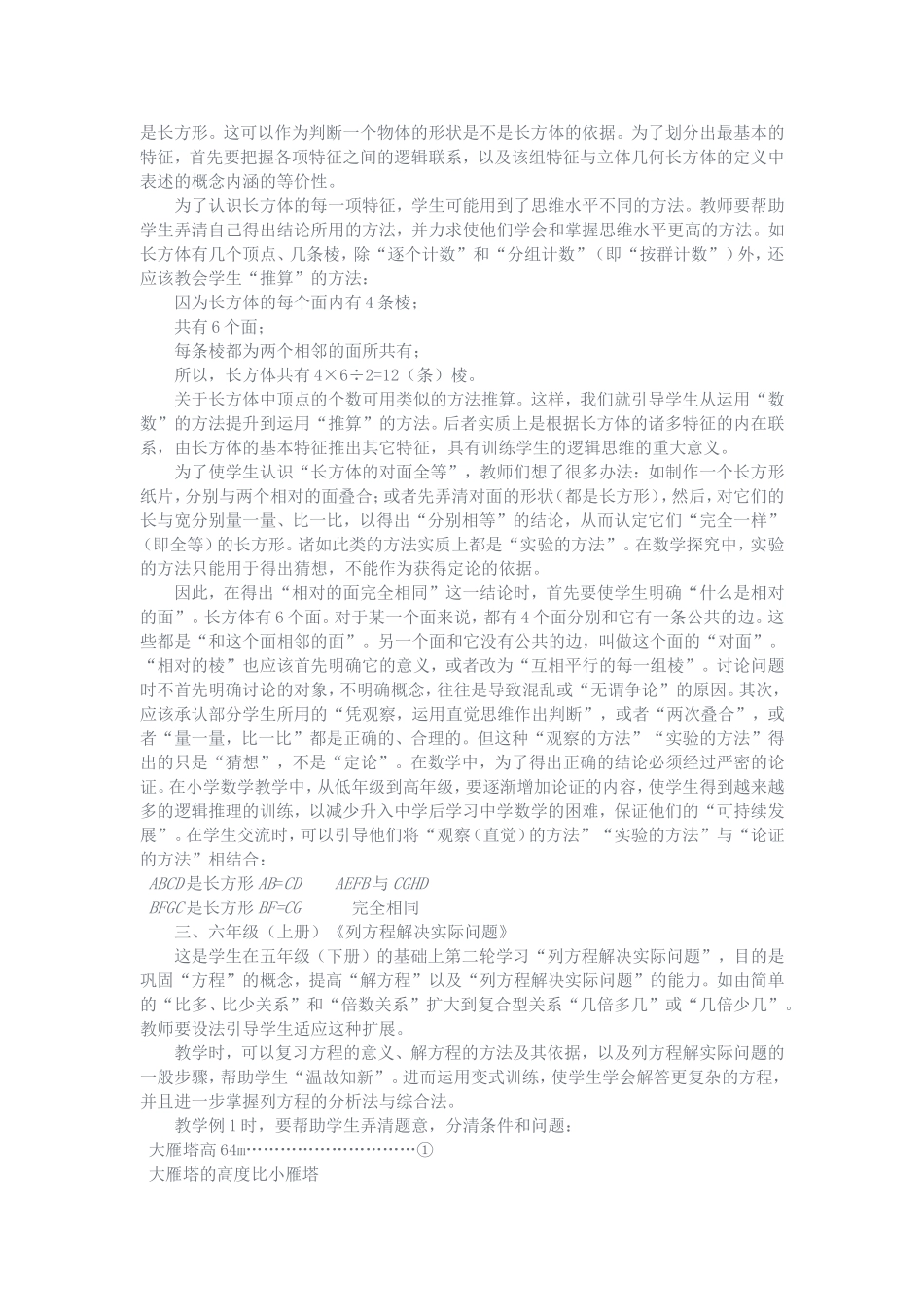

对几节课的叙述与问题讨论金成梁一、《认识负数》“负数”进入小学数学教材,2001年是第3次。“正数与负数”的概念,是在认识了“相反意义的量”的基础上引进的。为了表示相反意义的量,用以往学习过的一种数是不够的。需要另外用某种符号表示两种相反的意义,用来取代日常生活中使用的形形色色的表示相反意义的词语。如“零上5℃”用“+5℃”表示,“零下5℃”就用“-5℃”表示。前面添上了正号“+”的数,如“+5”叫做“正数”;前面添上了负号“-”的数,如“-5”,就叫“负数”。因此,为了认识正、负数,形成“正数”与“负数”的概念,首先要认识“相反意义的量”。在两种相反意义的量中,哪一种意义的量用正数表示?本来可以有不同的选择。我们可以随意选择一种意义的量,并用正数表示它,那么另一种相反意义的量就用负数表示,但有习惯用法。如收入和支出,总是用正数表示收入;盈利和亏损,总是用正数表示盈利。“相反方向的量”是“相反意义的量”的一种特例。如第4页例4,“向东2100米”与“向西2100米”是一对相反方向的量,“向南1500米”与“向北1500米”也是一对相反方向的量。对于每一对相反方向的量,我们都可以用正数表示其中一个方向的量,和它方向相反的量则可用负数表示。但例4在一幅图中出示了两对相反方向的量,事实上,像这样的相反方向的量在同一平面内还有很多对,要用数学概念和符号把它们同时、分别表示清楚,仅仅用正数和负数是远远不够的。这就是说,仅仅用正数和负数来表示同一平面内不同方向的量是远远不够的。高中数学将告诉我们,为了表示同一平面内不同方向的量,可以用“平面向量”这样的数学模型。解题时,先要弄清楚题目中有哪两种“相反意义的量”,约定:哪种意义的量用正数表示,则相反的另一种意义的量就只能用负数表示。有教师在教学中说“生活中很多地方用到了正数与负数”,这不符合事实,只能说“生活中很多地方会遇到相反意义的量”。因为这些相反意义的量并没有用正、负数表示,仅仅是在同一种数的前面添上了表示相反意义的词语。为了使这种自然语言与符号语言的混合语言转化为单一的数学符号语言,我们引入了正数与负数。总之,形成“相反意义的量”的概念,是学习“正数与负数”的关键。二、《长方体和正方体的认识》小学生第一次直观地认识长方体是在一年级(上册)。教师让学生看一些长方体形状的物体,在他们的记忆中留下长方体的表象。这些表象就成了他们以后判断一个物体的形状是不是长方体的唯一依据。六年级学生认识长方体,将从感性认识向理性认识跨一大步。从根据表象储备的对照来判断改变为根据一个图形的特征来判断是不是长方体。为了系统地、全面地认识长方体的特征,首先要弄清楚从哪几方面去研究。当然,教师可以告诉学生应该从面、棱和顶点三方面去研究长方体的特征,但也可以引导学生自己去发现应该从这三方面去研究。为了帮助多数学生想到这一点,可以用类比的方法启发:长方形有哪些特征?长方形的特征,我们是从哪几方面去研究的?那么,长方体的特征,我们可以从哪几方面去研究呢?学生对长方体特征的研究和发现可能只是点滴的、不全面的。教师要不断地把学生的思维引向“纵深”和被他们忽视的方面,以达到完整、准确的认识。还要告诉学生:长方体的诸多特征中,最基本(可由它引伸出其他特征)的是:由六个面围成的,每个面都是长方形。这可以作为判断一个物体的形状是不是长方体的依据。为了划分出最基本的特征,首先要把握各项特征之间的逻辑联系,以及该组特征与立体几何长方体的定义中表述的概念内涵的等价性。为了认识长方体的每一项特征,学生可能用到了思维水平不同的方法。教师要帮助学生弄清自己得出结论所用的方法,并力求使他们学会和掌握思维水平更高的方法。如长方体有几个顶点、几条棱,除“逐个计数”和“分组计数”(即“按群计数”)外,还应该教会学生“推算”的方法:因为长方体的每个面内有4条棱;共有6个面;每条棱都为两个相邻的面所共有;所以,长方体共有4×6÷2=12(条)棱。关于长方体中顶点的个数可用类似的方法推算。这样,我们就引导学生从运用“数数”的方法提升到运用...