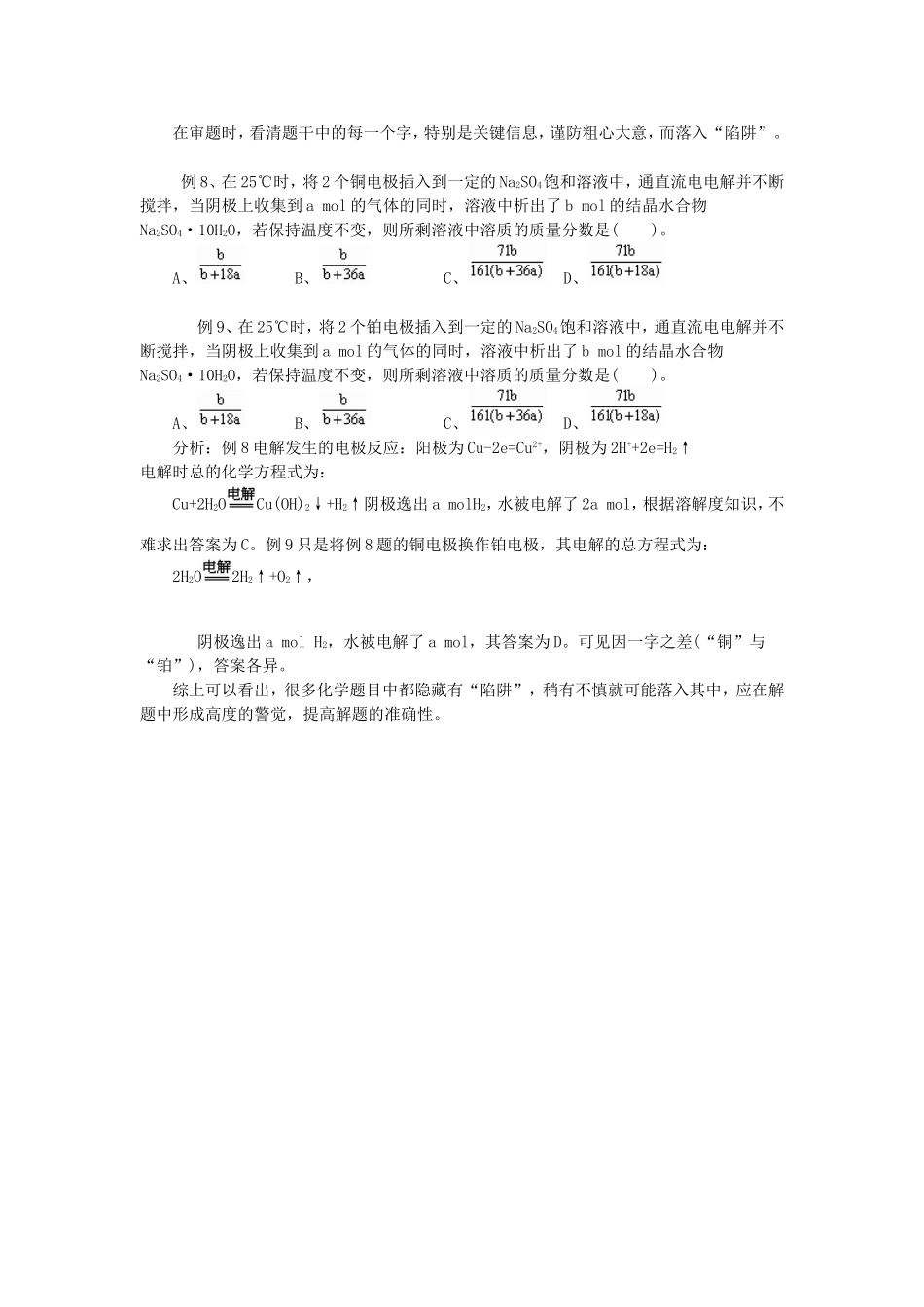

警惕“陷阱”谨慎解题湖南城步一中夏清国在中学化学命题中,命题人往往设置“陷阱”,它可以校正学生掌握知识不准确、考虑问题不全面等一些毛病,同时也对学生的解题能力提出了更高层次的要求。那么如何才能轻松地避开“陷阱”正确解题呢?下面从几个方面分析、讲解,供同学们参考。1、正确理解基本理念避开“陷阱”一些题目往往围绕化学概念设置“陷阱”,如果概念掌握不清,或理解不透,就难逃一“劫”。因此,在平时学习中一定要吃准、吃透每一个概念。例1、在加热氯酸钾制氧气时,在①锰、②二氧化锰、③高锰酸钾、④锰酸钾中,可以作催化剂的是()A、①②B、①②③C、②D、②③分析:如果对催化剂的概念模糊不清,认为只要能使氯酸钾受热分解速率加快的物质就是该反应的催化剂,其中锰与氯酸钾受热分解产生的氧气反应生成二氧化锰,高锰酸钾的分解也能产生二氧化锰,以此掉进命题人设置的“陷阱”,而错选B,其实催化剂的概念包含2层意思:①改变反应速率;②反应前后本身的质量和化学性质不变。由此得出本题答案为C。例2、下列是非电解质的是()A、Cl2B、NH3C、NaClD、CH3COOH分析:此题很容易错选A。要答好这道题,首先要明确非电解质是:“溶于水或融化状态下不能导电的化合物”,A选项不是化合物,因此不在被选之列,本题答案应为B。2、灵活运用物质的化学性质避开“陷阱”物质的性质不能单单停留在记忆里,更关键的是会灵活运用,避开命题人设置的每一个“陷阱”,以不变应万变。例3、把6mol铜粉投入含8mol硝酸和2mol硫酸的稀溶液中,则标准状况下放出的气体的物质的量为()A、2molB、3molC、4molD、5mol分析:该题利用稀硝酸的性质,设下了“陷阱”,很多同学只考虑到Cu与稀硝酸反应而不与稀硫酸反应,很快写出了化学方程式:3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,从方程式可以看出,Cu在反应中过量,按稀硝酸计算,生成的NO气体的物质的量为2mol,这样,就恰好掉进了命题人设置的“陷阱”,而错选了答案A。事实上Cu与稀硝酸反应后生成的硝酸铜中还有硝酸根离子,同样在硫酸中具有强氧化性,可以接着和过量的Cu粉反应生成NO气体,该题最好写离子方程式进行计算:3Cu+8H++2NO=3Cu2++2NO↑+4H2O,从离子方程式可以看出,反应时按Cu、H+、NO的物质的量之比为3:8:2进行,而题中三者物质的量之比为3:6:4,显然,H+不足量,按H+计算,生成的NO气体物质的量为3mol,因此,该题答案为B。3、准确把握限定条件避开“陷阱”例4、在由5种基团-CH3、-OH、-CHO、-C6H5、-COOH两两组成的物质中,能与NaOH反应的有机物有()A、4种B、5种C、6种D、7种分析:题给的5种基团两两组合后能与NaOH反应的物质有:CH3-COOH、C6H5-OH、OHC-COOH、C6H5-COOH、HO-CHO、HO-COOH共6种,因此易错选选项C。如果认真审题,把握题给限定条件-有机物,就很容易将HO-COOH(碳酸)排除,选出正确答案为B。4、克服思维定势的消极作用避开“陷阱”人们往往习惯用固定了的思维模式去解决问题,命题人根据同学们的这一弱点,常常在命题中偷梁换柱或弱化信息巧设“陷阱”。例5、100gω=98%的浓硫酸中含氧原子个数约为()。A、6.02×1023B、4×6.02×1023C、4.11×6.02×1023D、4分析:该题很多同学受思维定势的影响,只考虑H2SO4分子中的O原子,却没有考虑到水中同样含有O原子,而掉进了“陷阱”,错选选项B,本题正确答案应为C。例6、在①NH4NO3中氮元素显+5价;②4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2反应中+2价铁和-2价硫都被氧化;③氧化还原反应中还原剂得到电子数与氧化剂失电子数一定相等,这3种说法中错误的是()A、①B、②③C、①③D、①②③分析:该题也容易受思维定势的影响,NH4NO3中氮元素显+5价和-3价,而在②、③中铁元素和硫元素被氧化,氧化还原反应中得、失电子数相等,已成了不变的事实,所以错选A。其实若仔细审题就会看出,②中的硫元素并不是-2价,而是-1价,③中的还原剂也不是得电子,氧化剂也不是失电子,而应是还原剂失电子,氧化剂得电子,因此在解题中要注意这种张冠李戴的错误,该题正确答案为D。5、正确运用语法知识避开“陷阱”化学虽不像语文在语法上那么讲究,有时正确运用语法,则完全可以避开“陷阱...