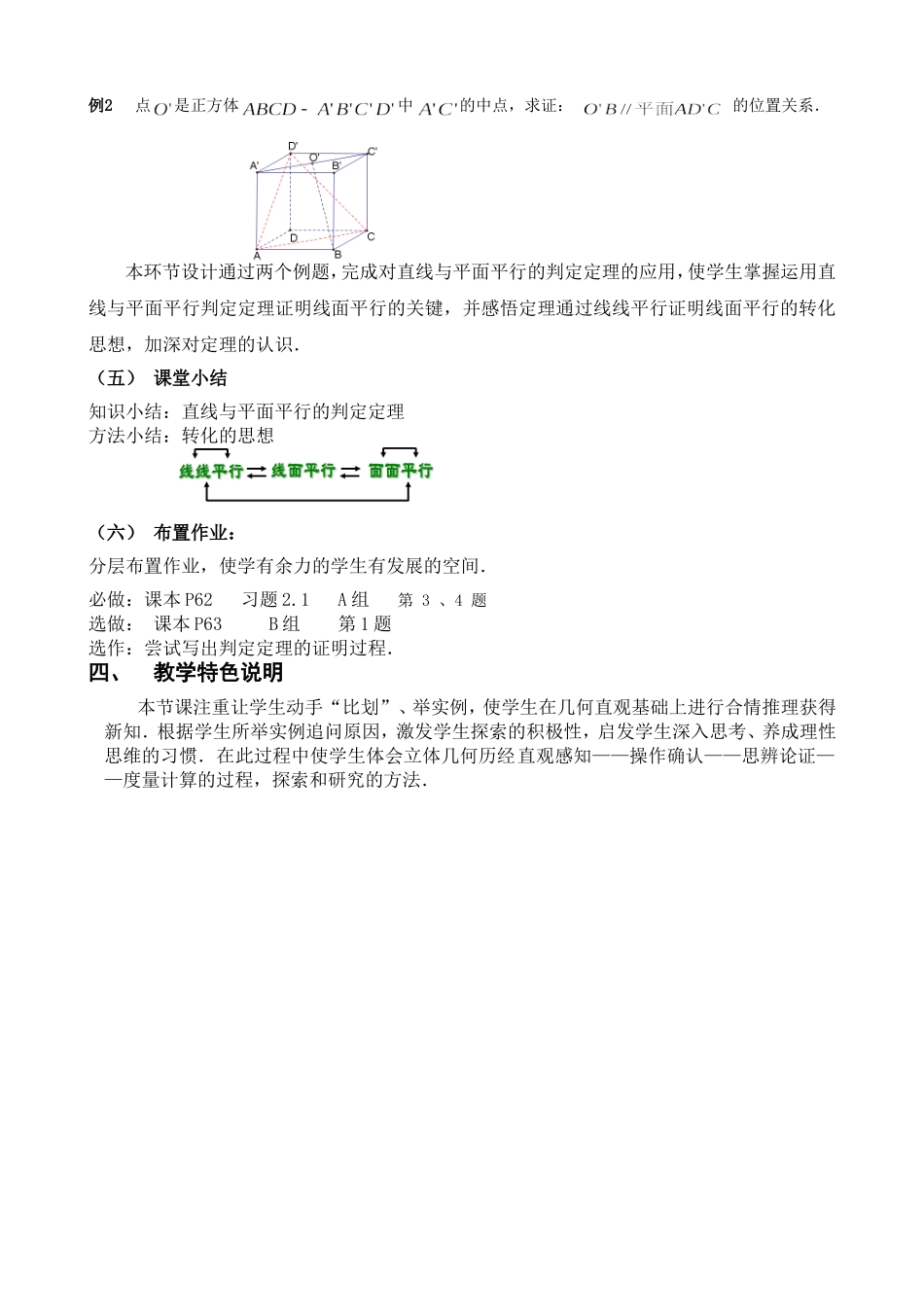

《直线与平面平行的判定》说课稿今天我说课的课题是《直线与平面平行的判定》,选自人民教育出版社普通高中课程标准教科书必修2(A版)第二章《点、直线、平面之间的位置关系》,本课为第二节“直线、平面平行的判定及性质”第一课时内容.下面我将从以下几个方面具体说明:一、教学内容的分析1.教材分析本节课是直线与平面平行的判定和性质的第一节课,是在直线与直线平行关系的延伸,同时也是后续平面与平面平行内容学习的基础.初步体现了线线、线面、面面这三个层次的位置关系的互相联系和相互转化,为以后的学习初步奠定基础.同时其研究问题的方法和解决问题的思维将贯穿整章的学习,即让学生经历直观感知——操作确认——思辨论证——度量计算的过程,探求空间点、线、面的位置关系.2.学情分析学生已经学习完空间直线与直线、直线与平面以及平面与平面间的位置关系,并掌握直线与直线平行的判断方法.在日常生活中积累了许多线面平行的素材,和直观判断的方法,但对这些方法是否正确合理缺乏深入理性的分析.在空间想象和逻辑论证等方面的能力有待于再进一步学习中提高.3.教学重点与难点教学重点:直线与平面平行的判定定理.教学难点:直线与平面平行的判定定理验证和应用.4.教学方式及手段以问题为驱动、学生动手操作、教师启发讲授相结合.二、教学目标结合以上对教学内容的分析及课标要求,我确定了本节课的教学目标:1.通过直观感知、操作确认,归纳出直线与平面平行的判定定理并能简单应用.2.在判定定理的发现和论证过程中提高几何直觉及运用图形语言、符号语言进行交流、空间想象和一定的推理论证能力.通过直线和平面平行的判定定理的应用,培养学生化归的数学思想.3.通过对判定定理的论证过程,培养学生思辨的习惯和认真严谨的学习态度.三、教学过程的设计及实施为了更好的完成教学目标,我将教学过程设计为以下六个环节:(一)创设情境、引入新课通过以下三个问题创设情境、引入新课问题1:空间直线和平面的位置关系?问题2:直线和平面平行的定义是什么?问题3:你能举举你身边直线与平面平行的例子吗?问题4:同学们的举例都给我们一种线面平行的直观印象.如何判定或说明这些例子中的直线和平面平行呢?在问题1复习直线与平面的位置关系的基础上,请同学通过举例直观感知直线与平面平行的位置关系.由此启发和引导学生思考判定直线和平面平行的判定方法,培养学生理性思维的习惯.基于学生已有的对直线和平面平行概念的理解、通过对问题3的思考,使学生发现定义是判定直线与平面平行的方法之一,但不易操作.从而激发学生的好奇心,进一步探寻简单易于操作的办法呢?此处也体现了学习直线与平面平行判定定理的必要性.(二)直观感知、得出猜想动手操作:按课本上介绍的方法,同桌间相互磋商、体会直线与平面平行的条件。观察书的硬皮封面的对边所在的直线有什么样的位置关系呢?本部分设计学生动手操作环节,使通过学生直观感知、合情推理和操作验证的过程,获得直线与平面平行的判定定理.(三)合作探究、归纳确认1、直线和平面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线和这个平面平行。2、简单概括:(内外)线线平行线面平行3、符号表示:4、温馨提示:作用:判定或证明线面平行。关键:在平面内找(或作)出一条直线与面外的直线平行。思想:空间问题转为平面问题本部分设计主要是课标对该定理的证明过程不作要求,所以通过文字语言、图形语言和符号语言表述猜想内容,来提升学生的数学表达能力.从而突出本课重点!并且对定理的外延进行深入解读,提高学生对该定理所蕴含的数学思想的认识。(四)应用知识、加深认识已知:空间四边形中,分别是的中点,求证:.FEDCBA例2点是正方体中的中点,求证:的位置关系.本环节设计通过两个例题,完成对直线与平面平行的判定定理的应用,使学生掌握运用直线与平面平行判定定理证明线面平行的关键,并感悟定理通过线线平行证明线面平行的转化思想,加深对定理的认识.(五)课堂小结知识小结:直线与平面平行的判定定理方法小结:转化的思想(六)布置作业:分层布置作业...