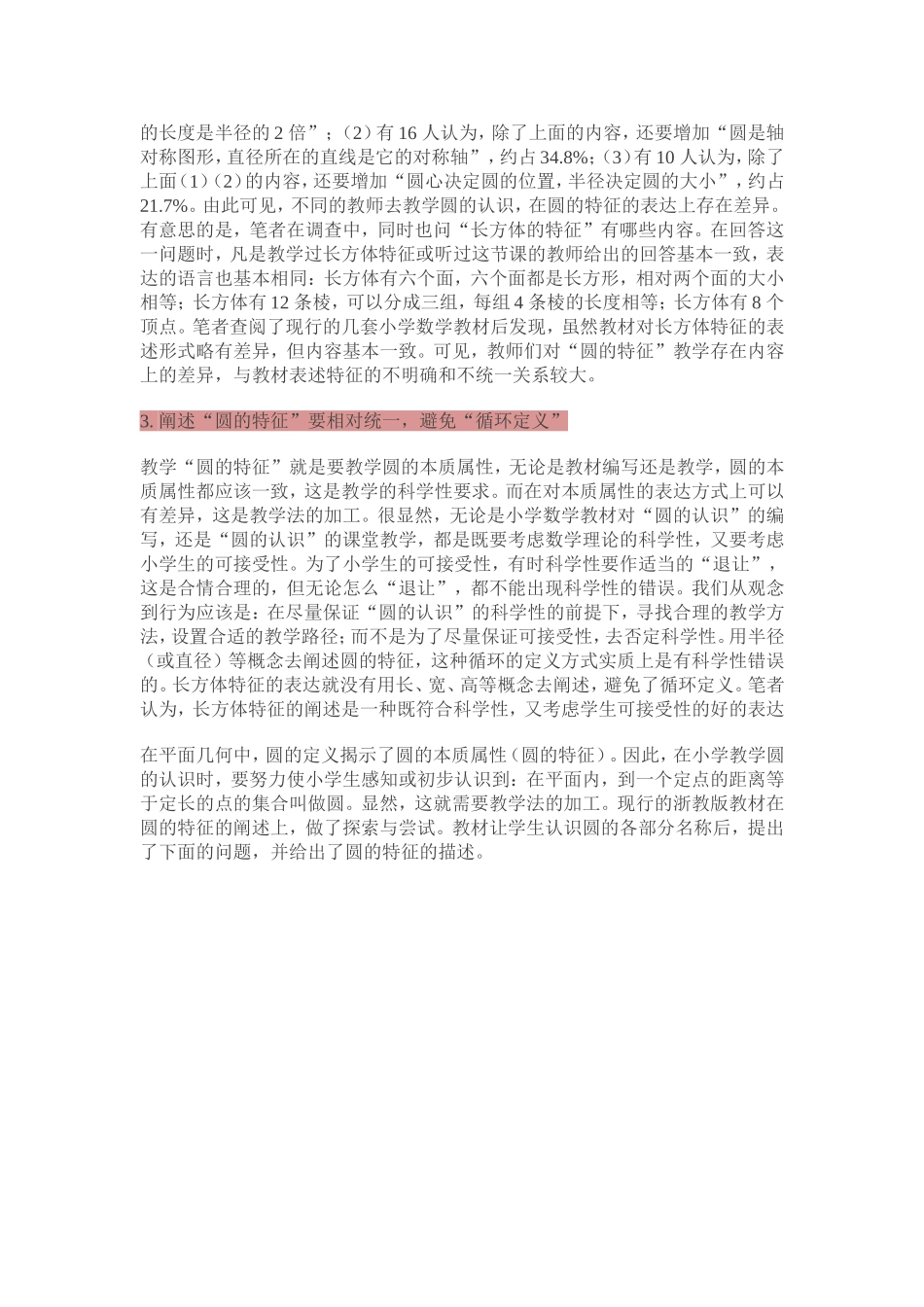

朱乐平:“圆的认识”教学新研究 一、对“圆的认识”的数学思考大家知道,在平面几何中,圆的定义可以是:在平面内,到一个定点的距离等于定长的点的集合。有了这个定义,就可以给出圆心、半径与直径的定义:“这个定点叫圆心;连接圆心与圆上任意一点的线段叫半径;经过圆心,两端都在圆上的线段叫直径。”有了圆的定义与各部分名称,就可以研究圆的性质:“在同圆或等圆中,半径(或直径)有无数条,所有的半径(或直径)都相等。直径的长度是半径的 2 倍。圆是轴对称图形,任何一条直径所在的直线都是它的对称轴。圆是中心对称图形,圆心是它的对称中心。”也就是说,从数学知识前后的逻辑关系来分析,必须要先定义什么叫圆,才可以定义圆的各部分名称,有了圆的定义与各部分名称后才可以研究圆的性质。这种前后的逻辑关系不能调换。事实上,在逻辑学中,概念的定义有必须遵守的规则。我们知道,虽然定义有多种形式,但在小学中,用得最多的是“属+种差”定义。圆就是用这种方式定义的概念——在平面内,到一个定点的距离等于定长(种差)的点的集合(属概念)。“定义不应该循环”是定义必须遵守的规则之一。也就是说,种差与属概念不能直接或间接地又用被定义概念来说明。否则,就会犯循环定义的逻辑错误。在小学数学中,如果把“在同一个(或两个相等的)圆中,半径(或直径)有无数条,所有半径(或直径)都相等。直径是半径的两倍,半径是直径的一半”这样的表达作为圆的定义,就犯了循环定义的逻辑错误。正如我们不能把梯形的定义说成是“上底与下底平行的四边形是梯形”,把等腰三角形的定义说成是“两腰相等的三角形叫等腰三角形”一样。二、对“圆的认识”的教学思考对“圆的认识”的教学思考主要涉及教材编写与课堂教学。1. 现行教材对“圆的特征”的内容阐述不同、表达形式各异现行几套教材多数把“圆的认识”的内容放在六年级进行教学,每一套教材都试图引导学生探索圆的特征。研究人教版、北师大版、苏教版三套教材关于“圆的认识”的编排(具体可查阅相应教材,这里不再展示),我们可以看到,没有一套教材明确写出“圆的特征”这样的表达,每一套教材都有自己的表达方式,并且在内容上各有差异。2. 教师在教学“圆的特征”时,也存在内容上的差异笔者曾对 46 位骨干教师进行调查,在被调查的教师中,有 30 人曾经教学过“圆的认识”这节课,约占 65.2%;有 9 人虽然自己没有教学过,但听过这节课,约占19.6%。在回答...