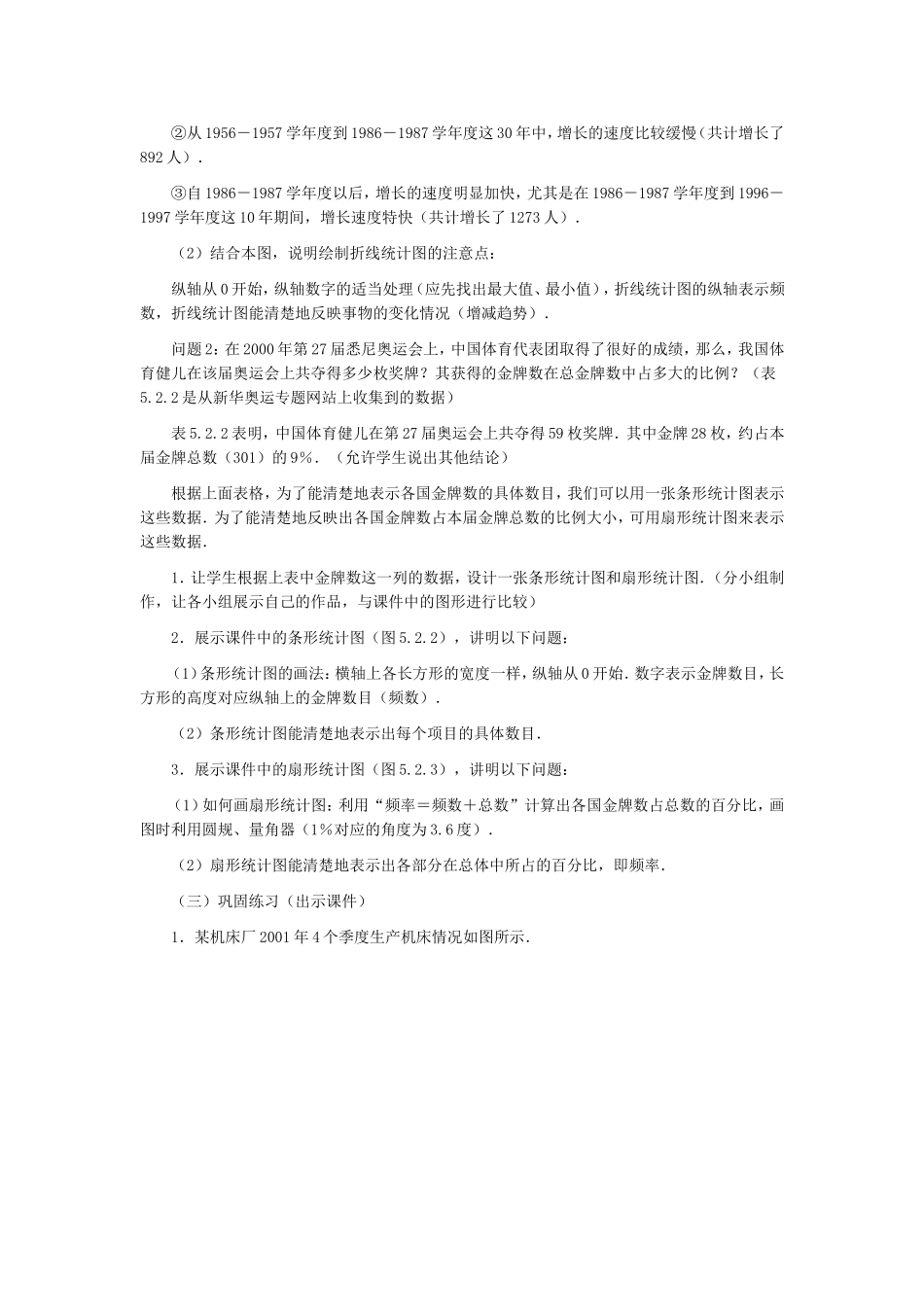

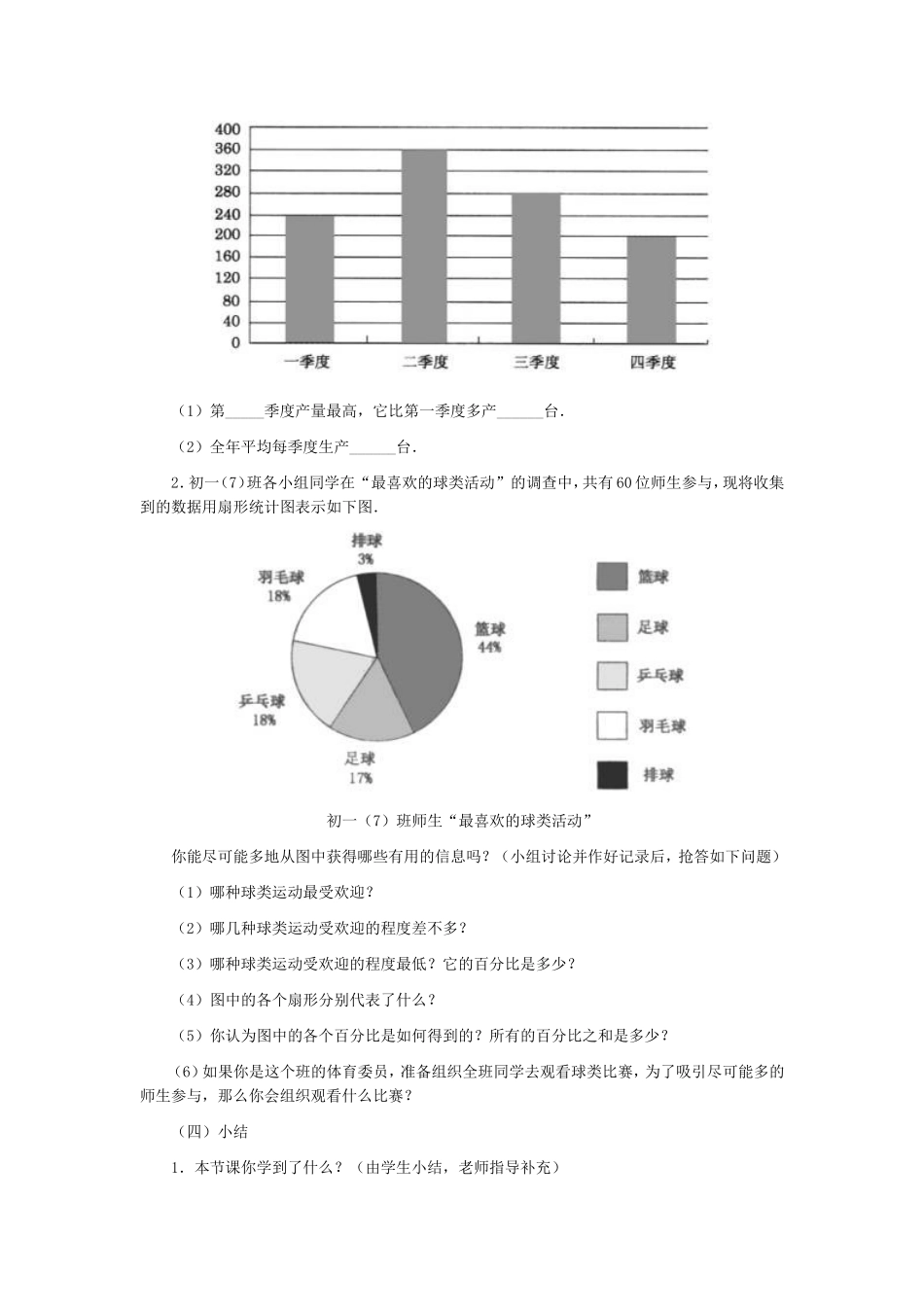

5.2 数据的表示 教案 一、教学目标 1.使学生学会整理收集到的数据,填写简单的统计表,制作简单的统计图. 2.理解统计图表的各自特点,能合理地利用统计图直观地展示数据,并通过数据获得有用的信息.能清晰地用自己的语言表达看法,能够根据统计图表中提供的信息得出比较明显的结论. 3.通过对问题的讨论,使学生更好地理解数据所表达的信息,发展数感,让学生体会数据在生活中的作用. 二、教学重点 从统计图表中获取有用的信息,得出比较明显的结论. 三、教学难点 统计图表的各自特点及数据的直观表示. 四、教学手段 多媒体教学. 五、教学过程 (一)引入新课 上节课我们介绍了数据的收集方法,并且知道收集到的数据是有用的,那么如何把数据直观地表示出来呢?同学们在电视、报纸等有关媒体中经常看到如下一些图形,出示课件中的图形,并说明名称:统计表、折线统计图、条形统计图、扇形统计图.这节课我们将学习如何运用这些图表对数据进行表示. (二)讲授新课 问题 1:建校以来,我校每学年的在校生人数一直呈递增趋势,1956-1957 学年只有 515 人 ,1966-1967 学年增长到 830 人,1976-1977 学年增长到 1036 人,1986-1987 学年增长到 1407 人,1996-1997 学年增长到 2680 人,2002-2003 学年达到 2938 人(资料来源:侨声中学校史馆) 1.让学生设计一张统计表,把数据填入表中,简明地表达这段文字的信息. 2.再让学生设计一张折线统计图,直观地表明这种递增趋势.(分小组制作,让各小组展示自己的作品,与课件中的图形进行比较) 3.展示课件中的统计表(表 5.2.1)并说明:统计表可以简明地表达一段文字的信息,但利用统计表并不能直观地看到它的增减趋势.为了更直观地看出,可设计折线统计图来表示数据. 4.展示课件中的折线统计图(图 5.2.1). (1)引导学生从这张图中得到一些明显的结论: ①我校每学年的在校生人数总体上呈现增长的趋势. ②从 1956-1957 学年度到 1986-1987 学年度这 30 年中,增长的速度比较缓慢(共计增长了892 人). ③自 1986-1987 学年度以后,增长的速度明显加快,尤其是在 1986-1987 学年度到 1996-1997 学年度这 10 年期间,增长速度特快(共计增长了 1273 人). (2)结合本图,说明绘制折线统计图的注意点: 纵轴从 0 开始,纵轴数字的适当处理(应先找出最大值、最小值),折线统计图的纵轴表示频数...