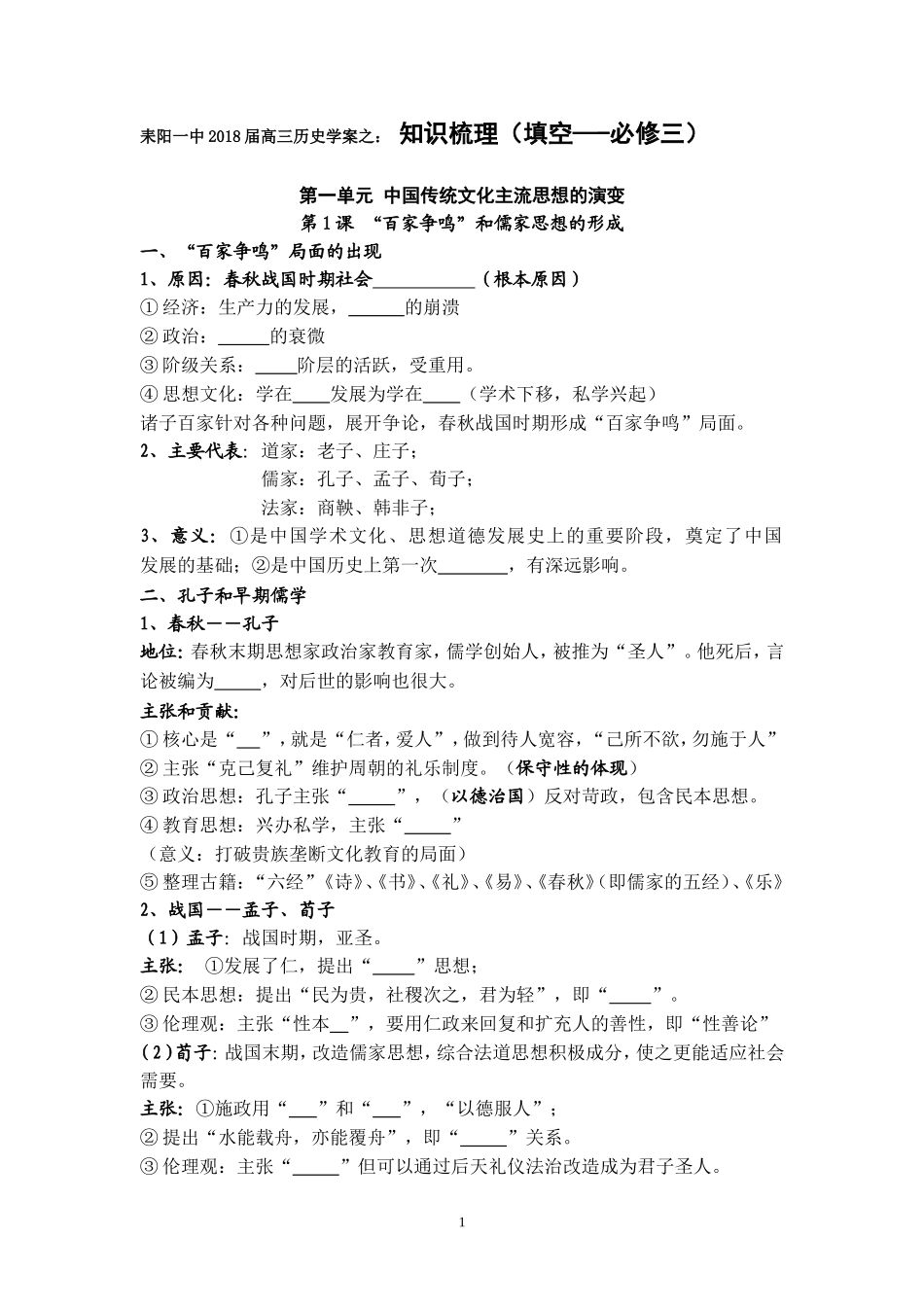

耒阳一中 2018 届高三历史学案之: 知识梳理(填空—-必修三)第一单元 中国传统文化主流思想的演变第 1 课 “百家争鸣”和儒家思想的形成一、“百家争鸣”局面的出现1、原因:春秋战国时期社会 (根本原因)① 经济:生产力的发展, 的崩溃 ② 政治: 的衰微 ③ 阶级关系: 阶层的活跃,受重用。 ④ 思想文化:学在 发展为学在 (学术下移,私学兴起)诸子百家针对各种问题,展开争论,春秋战国时期形成“百家争鸣”局面。2、主要代表:道家:老子、庄子;儒家:孔子、孟子、荀子; 法家:商鞅、韩非子;3、意义:①是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国 发展的基础;②是中国历史上第一次 ,有深远影响。 二、孔子和早期儒学1、春秋――孔子地位:春秋末期思想家政治家教育家,儒学创始人,被推为“圣人”。他死后,言论被编为 ,对后世的影响也很大。主张和贡献:① 核心是“ ”,就是“仁者,爱人”,做到待人宽容,“己所不欲,勿施于人”② 主张“克己复礼”维护周朝的礼乐制度。(保守性的体现)③ 政治思想:孔子主张“ ”,(以德治国)反对苛政,包含民本思想。④ 教育思想:兴办私学,主张“ ”(意义:打破贵族垄断文化教育的局面)⑤ 整理古籍:“六经”《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》(即儒家的五经)、《乐》2、战国――孟子、荀子(1)孟子:战国时期,亚圣。主张: ①发展了仁,提出“ ”思想; ② 民本思想:提出“民为贵,社稷次之,君为轻”,即“ ”。 ③ 伦理观:主张“性本 ”,要用仁政来回复和扩充人的善性,即“性善论” (2)荀子:战国末期,改造儒家思想,综合法道思想积极成分,使之更能适应社会需要。主张:①施政用“ ”和“ ”,“以德服人”;② 提出“水能载舟,亦能覆舟”,即“ ”关系。③ 伦理观:主张“ ”但可以通过后天礼仪法治改造成为君子圣人。1列表对比孔子、孟子、荀子思想的相同和不同。思想家思想比较 孔子孟子荀子同仁的思想爱人仁政仁义民本思想为政以德民贵君轻君舟民水异人性论性相近性善论性恶论三、法家和道家及墨家1、春秋晚期道家学派的创始人 认为,世界万物的本原是 ,提出“ ”的政治主张。2、法家学派的集大成者是战国末期的 ,主张以 治国,法家把君主的权力提高到极点,迎合了建立 的历史发展趋势。3. 战国初期,墨子创立墨家。他主张兼爱(无阶级性),非攻,尚贤,节用。4.战国后期成为...