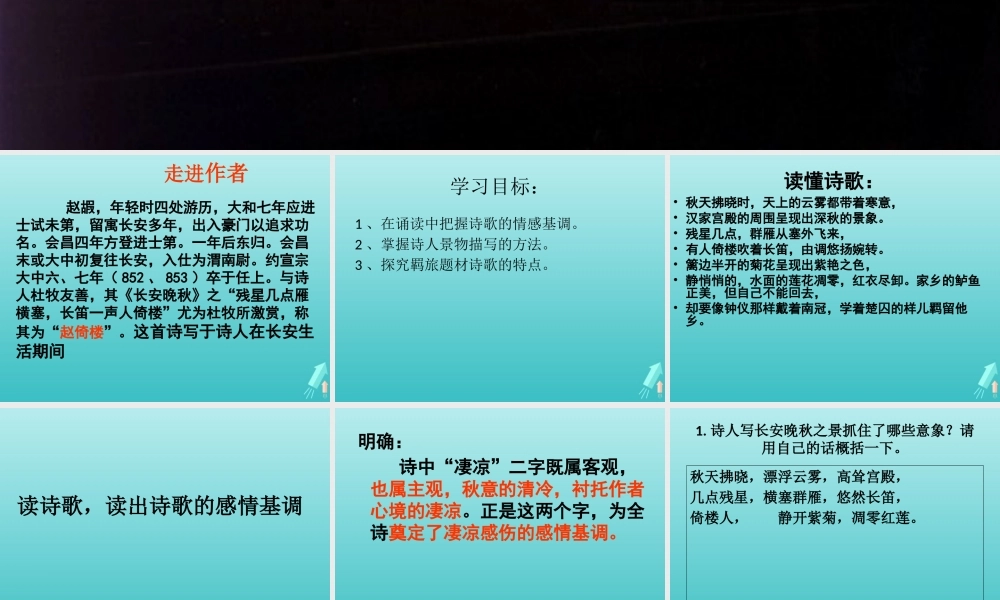

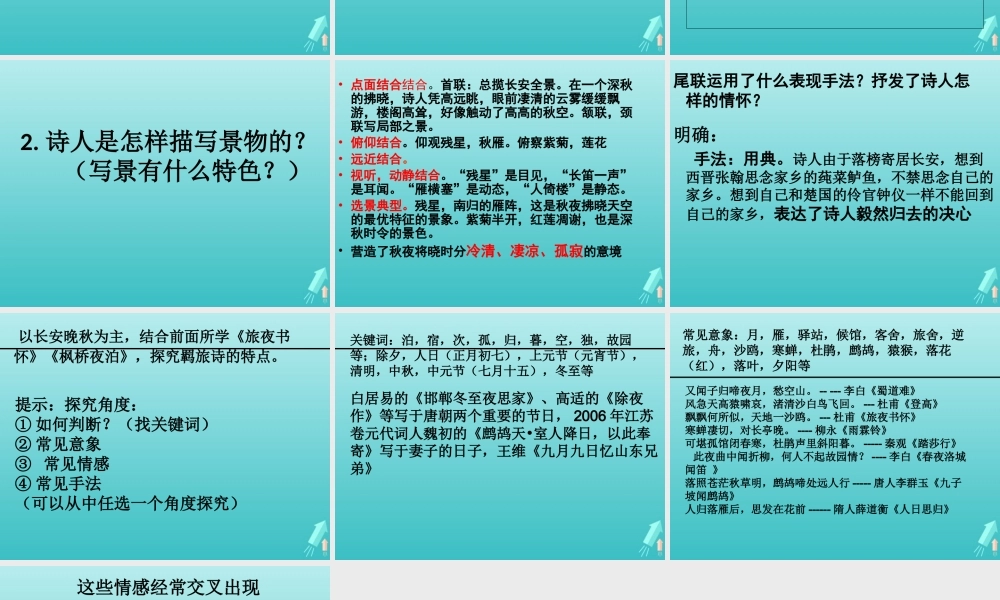

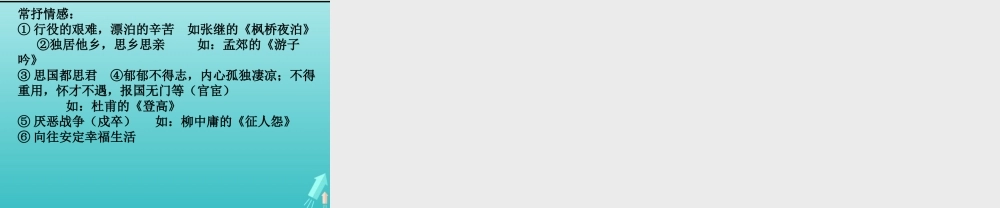

长安晚秋 赵嘏 走进作者 赵嘏,年轻时四处游历,大和七年应进士试未第,留寓长安多年,出入豪门以追求功名。会昌四年方登进士第。一年后东归。会昌末或大中初复往长安,入仕为渭南尉。约宣宗大中六、七年( 852 、 853 )卒于任上。与诗人杜牧友善,其《长安晚秋》之“残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼”尤为杜牧所激赏,称其为“赵倚楼”。这首诗写于诗人在长安生活期间学习目标:1 、在诵读中把握诗歌的情感基调。2 、掌握诗人景物描写的方法。3 、探究羁旅题材诗歌的特点。读懂诗歌:• 秋天拂晓时,天上的云雾都带着寒意,• 汉家宫殿的周围呈现出深秋的景象。• 残星几点,群雁从塞外飞来,• 有人倚楼吹着长笛,由调悠扬婉转。• 篱边半开的菊花呈现出紫艳之色,• 静悄悄的,水面的莲花凋零,红衣尽卸。家乡的鲈鱼正美,但自己不能回去,• 却要像钟仪那样戴着南冠,学着楚囚的样儿羁留他乡。读诗歌,读出诗歌的感情基调明确: 诗中“凄凉”二字既属客观,也属主观,秋意的清冷,衬托作者心境的凄凉。正是这两个字,为全诗奠定了凄凉感伤的感情基调。1. 诗人写长安晚秋之景抓住了哪些意象?请用自己的话概括一下。秋天拂晓,漂浮云雾,高耸宫殿,几点残星,横塞群雁,悠然长笛,倚楼人, 静开紫菊,凋零红莲。2. 诗人是怎样描写景物的? (写景有什么特色?)• 点面结合结合。首联:总揽长安全景。在一个深秋的拂晓,诗人凭高远眺,眼前凄清的云雾缓缓飘游,楼阁高耸,好像触动了高高的秋空。颔联,颈联写局部之景。• 俯仰结合。仰观残星,秋雁。俯察紫菊,莲花• 远近结合。• 视听,动静结合。“残星”是目见,“长笛一声”是耳闻。“雁横塞”是动态,“人倚楼”是静态。• 选景典型。残星,南归的雁阵,这是秋夜拂晓天空的最优特征的景象。紫菊半开,红莲凋谢,也是深秋时令的景色。• 营造了秋夜将晓时分冷清、凄凉、孤寂的意境尾联运用了什么表现手法?抒发了诗人怎样的情怀?明确: 手法:用典。诗人由于落榜寄居长安,想到西晋张翰思念家乡的莼菜鲈鱼,不禁思念自己的家乡。想到自己和楚国的伶官钟仪一样不能回到自己的家乡,表达了诗人毅然归去的决心以长安晚秋为主,结合前面所学《旅夜书怀》《枫桥夜泊》,探究羁旅诗的特点。 提示:探究角度:① 如何判断?(找关键词) ② 常见意象③ 常见情感 ④ 常见手法(可以从中任选一个角度探究)关键词:泊,宿,次,孤,归,暮,空,独,故园等;...