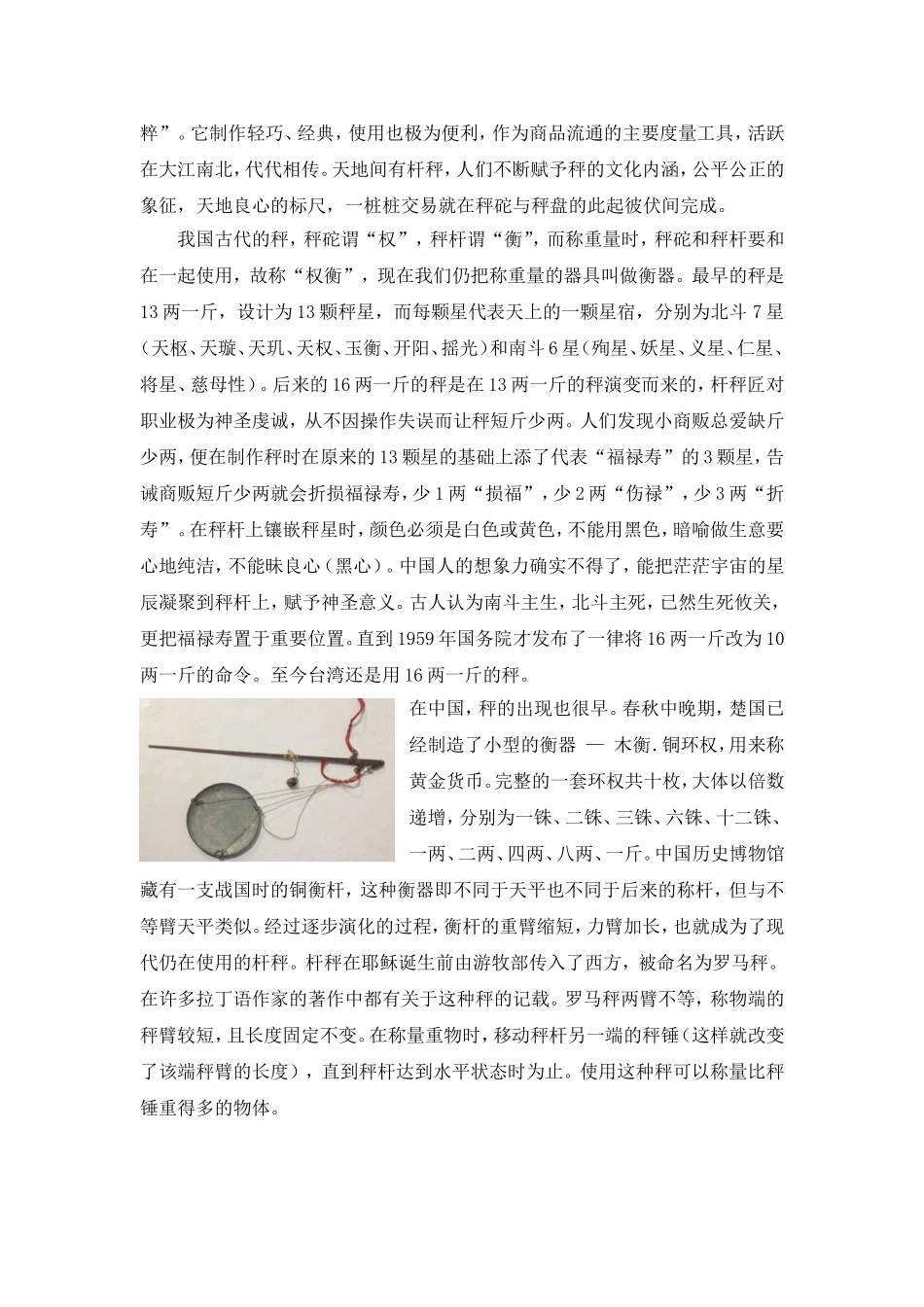

追本溯源天平掠影 锱铢计较牛刀小试目 录一、追本溯源二、天平掠影三、锱铢计较四、牛刀小试古老的称量工具千百年来,手杆秤也 可 算 作 华 夏 “ 国杆秤的发展历史粹”。它制作轻巧、经典,使用也极为便利,作为商品流通的主要度量工具,活跃在大江南北,代代相传。天地间有杆秤,人们不断赋予秤的文化内涵,公平公正的象征,天地良心的标尺,一桩桩交易就在秤砣与秤盘的此起彼伏间完成。我国古代的秤,秤砣谓“权”,秤杆谓“衡”,而称重量时,秤砣和秤杆要和在一起使用,故称“权衡”,现在我们仍把称重量的器具叫做衡器。最早的秤是13 两一斤,设计为 13 颗秤星,而每颗星代表天上的一颗星宿,分别为北斗 7 星(天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光)和南斗 6 星(殉星、妖星、义星、仁星、将星、慈母性)。后来的 16 两一斤的秤是在 13 两一斤的秤演变而来的,杆秤匠对职业极为神圣虔诚,从不因操作失误而让秤短斤少两。人们发现小商贩总爱缺斤少两,便在制作秤时在原来的 13 颗星的基础上添了代表“福禄寿”的 3 颗星,告诫商贩短斤少两就会折损福禄寿,少 1 两“损福”,少 2 两“伤禄”,少 3 两“折寿”。在秤杆上镶嵌秤星时,颜色必须是白色或黄色,不能用黑色,暗喻做生意要心地纯洁,不能昧良心(黑心)。中国人的想象力确实不得了,能把茫茫宇宙的星辰凝聚到秤杆上,赋予神圣意义。古人认为南斗主生,北斗主死,已然生死攸关,更把福禄寿置于重要位置。直到 1959 年国务院才发布了一律将 16 两一斤改为 10两一斤的命令。至今台湾还是用 16 两一斤的秤。在中国,秤的出现也很早。春秋中晚期,楚国已经制造了小型的衡器 — 木衡.铜环权,用来称黄金货币。完整的一套环权共十枚,大体以倍数递增,分别为一铢、二铢、三铢、六铢、十二铢、一两、二两、四两、八两、一斤。中国历史博物馆藏有一支战国时的铜衡杆,这种衡器即不同于天平也不同于后来的称杆,但与不等臂天平类似。经过逐步演化的过程,衡杆的重臂缩短,力臂加长,也就成为了现代仍在使用的杆秤。杆秤在耶稣诞生前由游牧部传入了西方,被命名为罗马秤。在许多拉丁语作家的著作中都有关于这种秤的记载。罗马秤两臂不等,称物端的秤臂较短,且长度固定不变。在称量重物时,移动秤杆另一端的秤锤(这样就改变了该端秤臂的长度),直到秤杆达到水平状态时为止。使用这种秤可以称量比秤锤重得多的物体。 一起来体验杆秤的奥秘吧!...