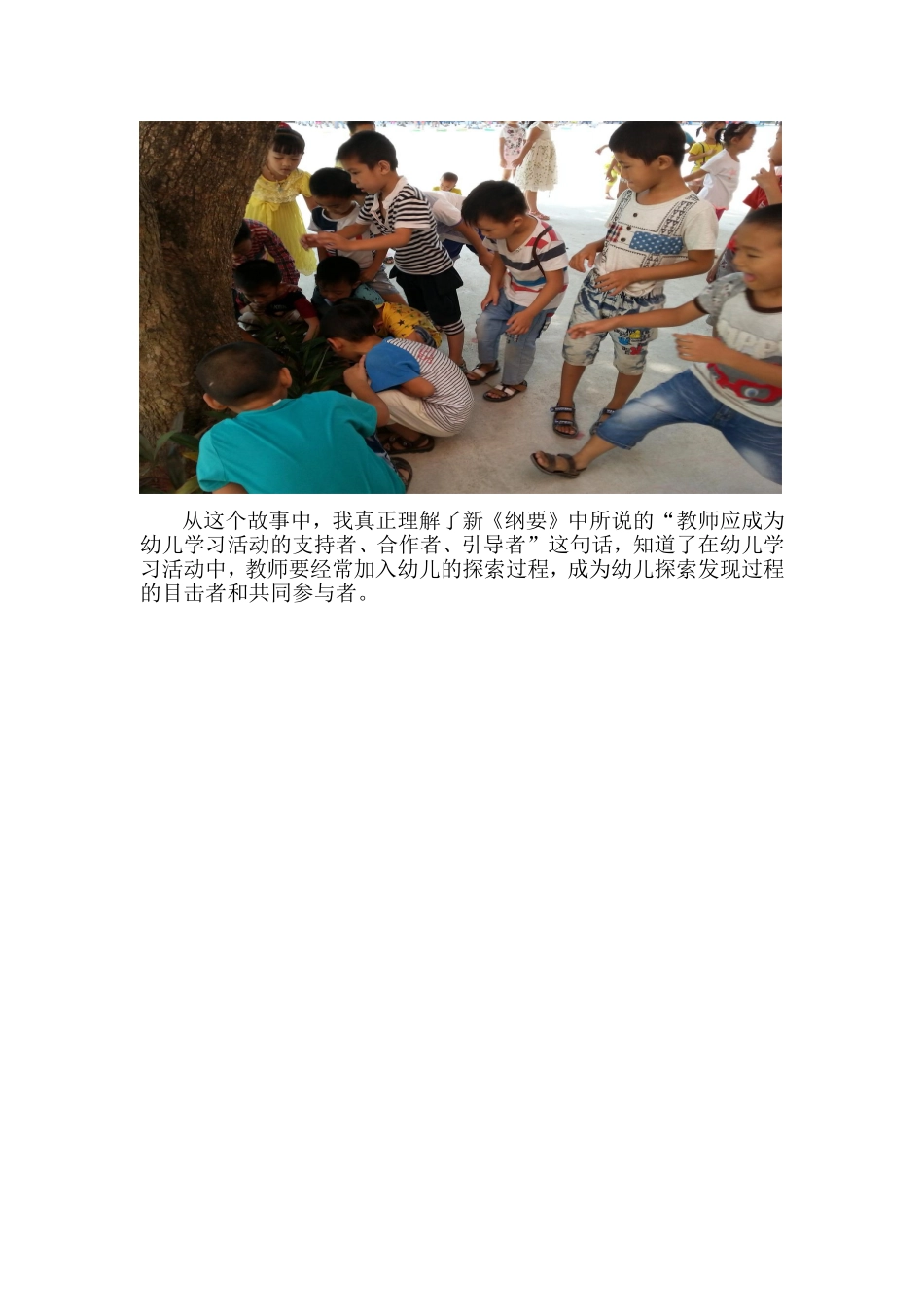

我的教育故事:追随孩子的兴趣一天课间操时,源源、萌萌、翔翔三个小朋友发现花圃边上有几只蜗牛,于是蹲下身去,看了看,一会,大叫起来“快来看,这里有几只大蜗牛。”其他的小朋友一听,纷纷跑过去,不断地提出了各种问题,表现出了强烈的探索欲望。阿民说:“哇!好大的蜗牛啊!”旁边的小鑫立即反驳说:“不对,这不是蜗牛,蜗牛小小的。”“不是蜗牛,又是什么呢?”“可能是长大了的蜗牛吧。”晓晓说。筠筠看了又看说:“我妈妈告诉过我,好象叫花螺。 ”看着小朋友那么专注地观察着蜗牛、议论着蜗牛,我都不忍心打断他们,把他们叫回来继续参加锻炼。于是,我参与了幼儿的活动,追随孩子。“这是不是蜗牛呢?我们把它们轻轻地捉起来放到操场中间,让大家一起来观察好吗?”我的建议立即得到了大家的呼应,小朋友围在一起七嘴八舌地又议论开了。“这些小东西住在哪里?它们叫什么名字?吃什么?”“它们是怎样行走的?它们有脚吗?”“它为什么要躲起来?”看着幼儿充满着好奇与疑问的眼神,我连忙说“根据大家刚才提出来的问题,我们分组来寻找答案吧!”幼儿又三五成群地围在一起研究起来。不一会,幼儿又纷纷地说出自己的发现,“小东西没有脚,它慢慢地爬行,爬过的地方我们发现有一条亮晶晶的线。”“蜗牛的头上有一对短,一对长两对触角,背上驮着一个螺旋形的贝壳,受到惊吓后会把身体躲进壳里。”面对幼儿的回答,我投去了赞许的目光,并给幼儿提出了一个建议,“我们把这几只小东西带回活动室先养着,你们回家和爸爸妈妈一起寻找答案,明天再告诉老师和小朋友,好吗?”故事反思:这个故事发生在课间,属于幼儿偶发性的探索活动,三位小朋友在做操时,偶然发现了这几只小虫,他们的喊叫引来了还在进行锻炼的同伴,按照传统的教育观念,要把幼儿的注意力从哪几只小虫子那里拽回来,以便完成既定的日常安排。可是,经过对新《纲要》和《指南》精神的不断加深理解,我认为,此时此刻,原来的计划并不重要,重要的是幼儿对这几只小虫产生了浓厚的兴趣。于是,我积极参与幼儿的活动,追随幼儿的兴趣。为了便于大家观察,提出:把它们放在操场中间,让小朋友都能看到的建议,并根据幼儿提出的问题,要求幼儿分组寻找满意的答案。幼儿不仅能参与这寻找答案的过程,并且还主动请家长帮忙查阅资料来寻求真实的答案,此时幼儿得到的发现远远超过了教师告诉他们的有意义。在参与整个寻找问题答案的过程中,幼儿的主动性、积极性表现得特别高...