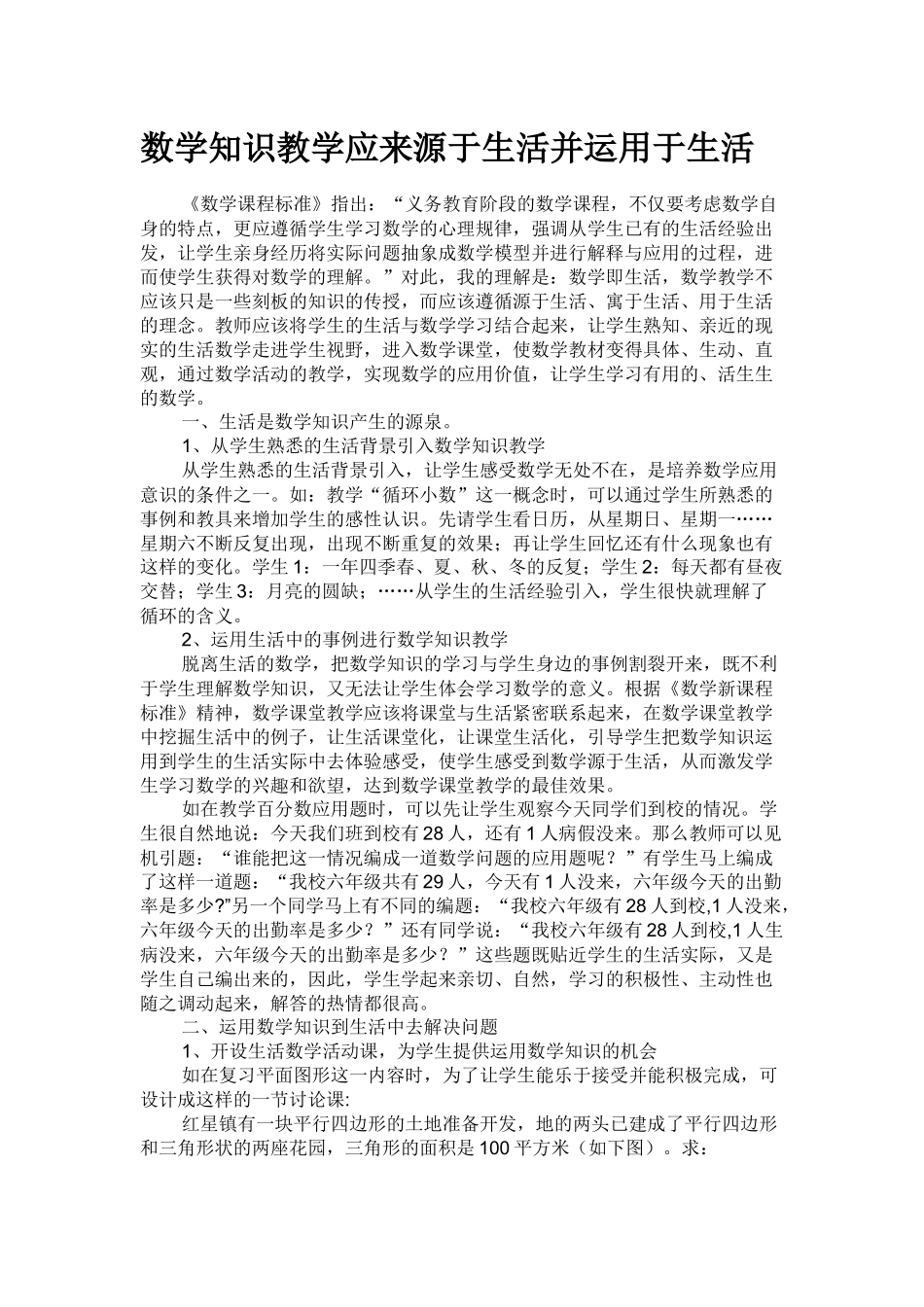

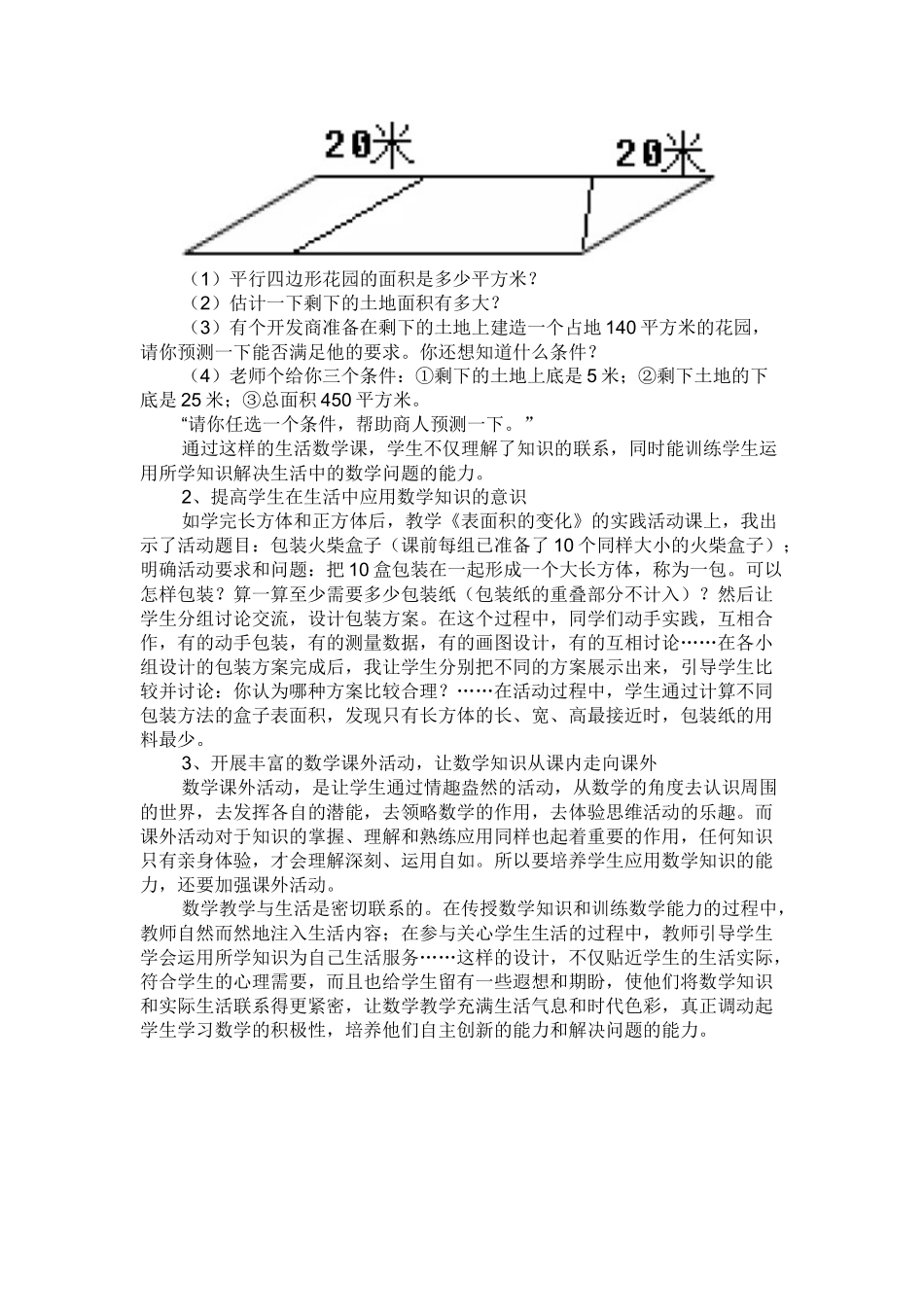

数学知识教学应来源于生活并运用于生活 《数学课程标准》指出:“义务教育阶段的数学课程,不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理规律,强调从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程,进而使学生获得对数学的理解。”对此,我的理解是:数学即生活,数学教学不应该只是一些刻板的知识的传授,而应该遵循源于生活、寓于生活、用于生活的理念。教师应该将学生的生活与数学学习结合起来,让学生熟知、亲近的现实的生活数学走进学生视野,进入数学课堂,使数学教材变得具体、生动、直观,通过数学活动的教学,实现数学的应用价值,让学生学习有用的、活生生的数学。 一、生活是数学知识产生的源泉。 1、从学生熟悉的生活背景引入数学知识教学 从学生熟悉的生活背景引入,让学生感受数学无处不在,是培养数学应用意识的条件之一。如:教学“循环小数”这一概念时,可以通过学生所熟悉的事例和教具来增加学生的感性认识。先请学生看日历,从星期日、星期一……星期六不断反复出现,出现不断重复的效果;再让学生回忆还有什么现象也有这样的变化。学生 1:一年四季春、夏、秋、冬的反复;学生 2:每天都有昼夜交替;学生 3:月亮的圆缺;……从学生的生活经验引入,学生很快就理解了循环的含义。 2、运用生活中的事例进行数学知识教学 脱离生活的数学,把数学知识的学习与学生身边的事例割裂开来,既不利于学生理解数学知识,又无法让学生体会学习数学的意义。根据《数学新课程标准》精神,数学课堂教学应该将课堂与生活紧密联系起来,在数学课堂教学中挖掘生活中的例子,让生活课堂化,让课堂生活化,引导学生把数学知识运用到学生的生活实际中去体验感受,使学生感受到数学源于生活,从而激发学生学习数学的兴趣和欲望,达到数学课堂教学的最佳效果。 如在教学百分数应用题时,可以先让学生观察今天同学们到校的情况。学生很自然地说:今天我们班到校有 28 人,还有 1 人病假没来。那么教师可以见机引题:“谁能把这一情况编成一道数学问题的应用题呢?”有学生马上编成了这样一道题:“我校六年级共有 29 人,今天有 1 人没来,六年级今天的出勤率是多少?”另一个同学马上有不同的编题:“我校六年级有 28 人到校,1 人没来,六年级今天的出勤率是多少?”还有同学说:“我校六年级有 28 人到校,1 人生病没来,六年级今天的出勤率是多少?”这些题既贴近学生...