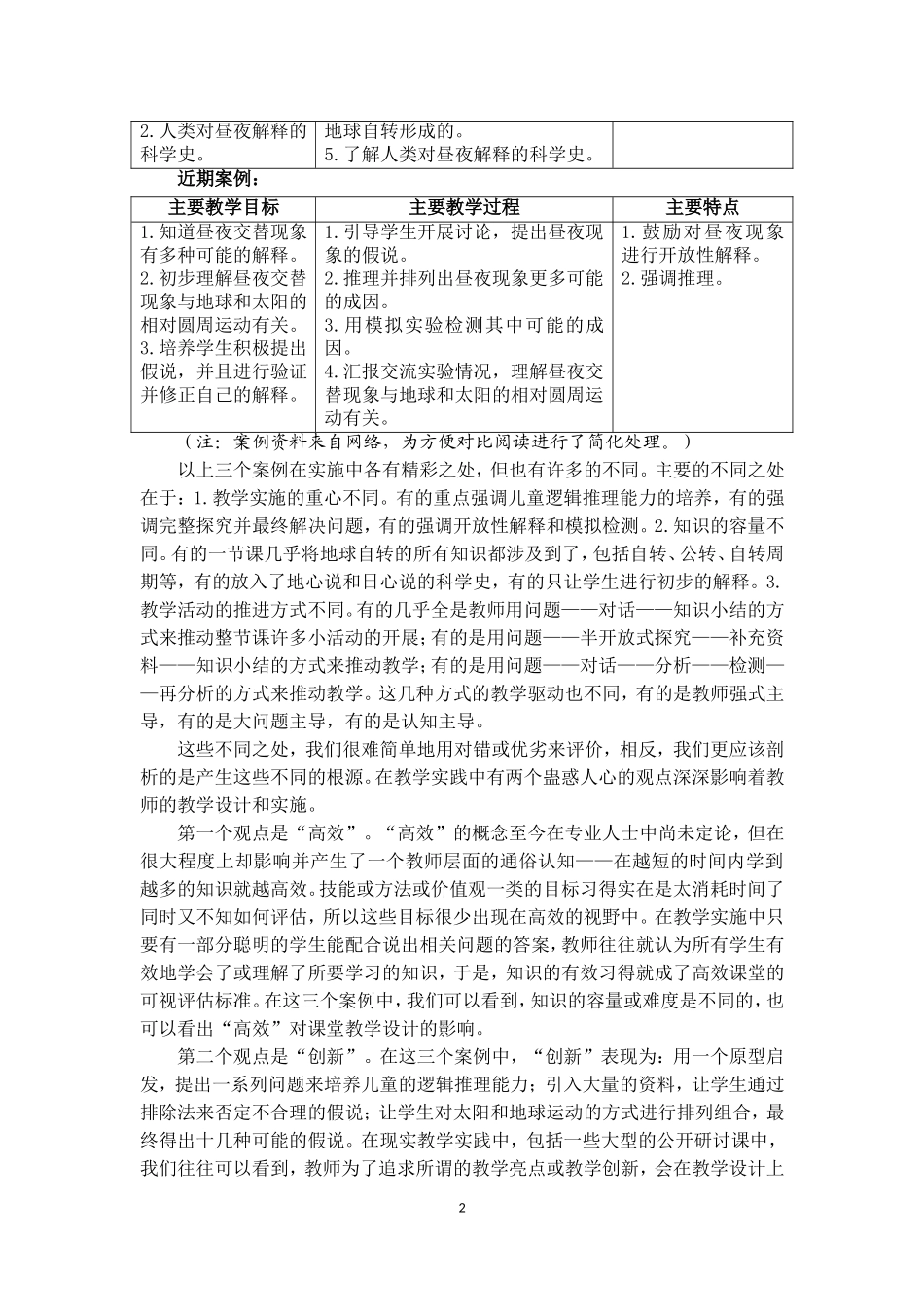

探索儿童的科学之九让儿童成为真正的学习者——对《昼夜交替现象》的设计与思考童海云在前一篇文章中,我们调查了五、六年级学生对昼夜交替现象的原有认知。由于学生的原有认知受到经验、情境、知觉特点、思维水平等诸多要素的影响,所以他们对昼夜交替现象的解释有多种观点,学生个体和群体的认知都包含着多种水平的混合。众所周知,学生的已有认知是我们教学的起点,我们又将如何在这样的起点上来设计我们的教学呢?有多少个设计者,就有多少种教学设计。教学设计受到多种因素的影响,包括课程目标、教学目的、学习材料、学习时间、知识结构、已有认知、评价指标、教学实践、教师信念等都是影响教学设计的因素,所以,不会存在唯一一种最佳或完美的教学设计。我们要做的就是从若干因素中梳理出设计脉络,并在实践中反复修正,方能形成一个较为合理的教学设计。设计的思路会有许多视角,本文从教学实践、认知科学和教学信念三个视角来谈谈《昼夜交替现象》这节课的设计与思考。一、教学实践的视角教师是学习者,在设计教学中比较喜欢参考他人的教学设计和教学实施过程兼容并蓄,取长补短,这也是教学观摩活动深受教师喜爱的原因之一。“昼夜交替”是一个传统的教学主题,无论在原先的自然教材,还是现在众多版本的科学教材中,都是一个重要的学习内容。在网络上,我们可以搜索到长达 20 年跨度的一些教学案例。以下三个案例就是不同时期较为典型的代表。早期案例:《昼夜现象告诉我们什么》主要教学目标主要教学过程主要特点1.知道昼夜现象是地球自转引起的;2.日月星辰的东升西落是地球自转的相对运动引起的;3.培养儿童逻辑思维能力。1.用学生模拟相对运动,推知一种视觉现象(比如三个学生在一个学生面前交替转动)的可能原因。2.让学生说出昼夜现象的可能解释。3.列举生活中相对运动的例子。4.找到昼夜形成的原因——地球自转。5.根据昼夜现象找出自转的特点。1.教师主导下的逻辑推理。2.通过对具体事物的分析和实验,揭示相对运动的概念。3.容量大,涉及昼夜成因、自转特点、相对运动等知识内容。中期案例:主要教学目标主要教学过程主要特点1.围绕昼夜现象的成因开展推测,模拟实验,寻找资料等探究活动,最终形成正确的解释。1.讨论知道昼夜和太阳的照射有关。2.测引起昼夜交替的原因。3.模拟实验发现昼夜交替的成因。4.数据进一步确定昼夜交替是因为1.让学生经历一个完整的探究过程。2.对昼夜的多个成因展开分析。3.科学史进入课堂。12....