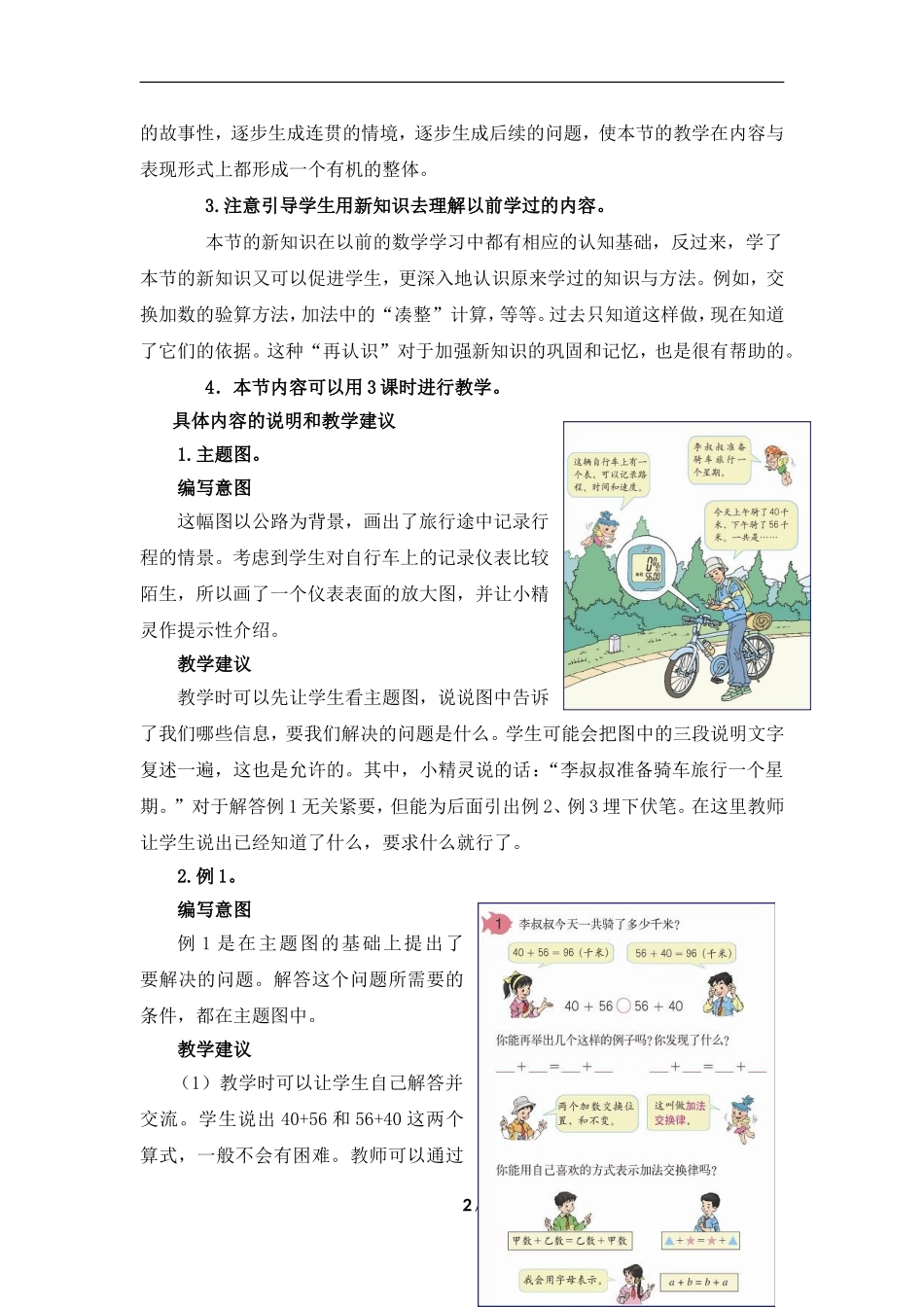

加法运算定律(第 27~32 页)教材说明本节教学加法运算的交换律、结合律及其在连加计算中的应用。 在数学基础理论中,加法交换律和结合律通常是以集合论为依据加以证明的。此外,也可以用计数公理“计数的结果与计数的顺序无关”来说明:任意两个数 a 与 b 相加,不论是 a + b(相当于先数 a,再数 b),还是 b + a(相当于先数 b,再数 a),结果都一样。类似地,任意三个数相加,不论是先把前两个数相加,还是先把后两个数相加,仍然只是计数的顺序不同,所以不影响计数的结果。 小学数学教材一般都不出现计数公理,但无论是通过直观还是借助具体情节内容来说明加法的交换律、结合律,无形之中都用上了计数公理。其实,计数公理所反映的事实,儿童早就有所感悟,只是没有明确表达出来罢了。 教材从李叔叔骑自行车旅行的情境引出三道例题,分别求李叔叔上下午的路程和、前三天的路程和、后四天的路程和。 例 1 和例 2 提供了概括加法交换律和结合律的具体事例。进一步,再让学生自己举例,并叙述所发现的规律。然后让学生用自己喜欢的方法表示规律,而不是像过去那样,统一用字母来表示。这样编排,一方面有利于符号感的培养,且方便记忆;另一方面提高了知识的抽象概括程度,也为以后正式教学用字母表示数打下初步的基础。 例 3 以解决实际问题为载体,学习加法交换律和结合律在连加计算中的综合运用。在“做一做”和练习五中安排了一些相应的习题。有配合例题的巩固练习,包括计算练习和应用练习,也有以前所学加法验算方法的认识深化练习。另外还有要求说明如何运用运算定律的练习,在巩固所学知识的同时,也有助于培养学生运用概念、性质进行判断、推理的演绎思维能力。教学建议1.遵循认知规律。 教学时,应注意遵循由个别到一般,由具体到抽象的认知过程,引导学生由感性认识上升到一定的理性认识。 2.用好主题图。 本节教材的三道例题,都是由主题图引出的。教学时,应充分利用主题图 1 / 6的故事性,逐步生成连贯的情境,逐步生成后续的问题,使本节的教学在内容与表现形式上都形成一个有机的整体。 3.注意引导学生用新知识去理解以前学过的内容。 本节的新知识在以前的数学学习中都有相应的认知基础,反过来,学了本节的新知识又可以促进学生,更深入地认识原来学过的知识与方法。例如,交换加数的验算方法,加法中的“凑整”计算,等等。过去只知道这样做,现在知道了它们的依据。这种“再认识”对...