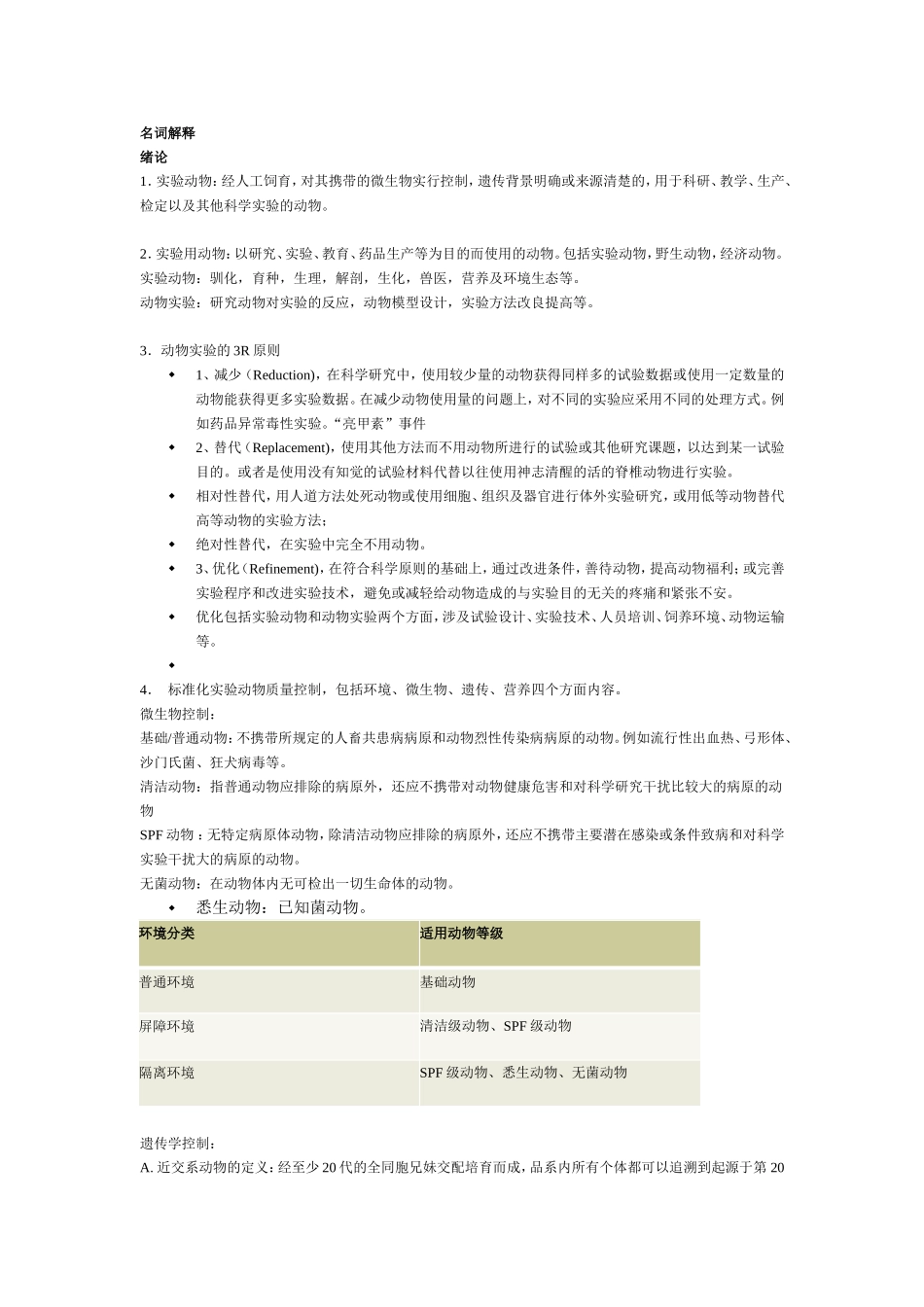

名词解释绪论1.实验动物:经人工饲育,对其携带的微生物实行控制,遗传背景明确或来源清楚的,用于科研、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。2.实验用动物:以研究、实验、教育、药品生产等为目的而使用的动物。包括实验动物,野生动物,经济动物。实验动物:驯化,育种,生理,解剖,生化,兽医,营养及环境生态等。动物实验:研究动物对实验的反应,动物模型设计,实验方法改良提高等。3.动物实验的3R原则1、减少(Reduction),在科学研究中,使用较少量的动物获得同样多的试验数据或使用一定数量的动物能获得更多实验数据。在减少动物使用量的问题上,对不同的实验应采用不同的处理方式。例如药品异常毒性实验。“亮甲素”事件2、替代(Replacement),使用其他方法而不用动物所进行的试验或其他研究课题,以达到某一试验目的。或者是使用没有知觉的试验材料代替以往使用神志清醒的活的脊椎动物进行实验。相对性替代,用人道方法处死动物或使用细胞、组织及器官进行体外实验研究,或用低等动物替代高等动物的实验方法;绝对性替代,在实验中完全不用动物。3、优化(Refinement),在符合科学原则的基础上,通过改进条件,善待动物,提高动物福利;或完善实验程序和改进实验技术,避免或减轻给动物造成的与实验目的无关的疼痛和紧张不安。优化包括实验动物和动物实验两个方面,涉及试验设计、实验技术、人员培训、饲养环境、动物运输等。4.标准化实验动物质量控制,包括环境、微生物、遗传、营养四个方面内容。微生物控制:基础/普通动物:不携带所规定的人畜共患病病原和动物烈性传染病病原的动物。例如流行性出血热、弓形体、沙门氏菌、狂犬病毒等。清洁动物:指普通动物应排除的病原外,还应不携带对动物健康危害和对科学研究干扰比较大的病原的动物SPF动物:无特定病原体动物,除清洁动物应排除的病原外,还应不携带主要潜在感染或条件致病和对科学实验干扰大的病原的动物。无菌动物:在动物体内无可检出一切生命体的动物。悉生动物:已知菌动物。环境分类适用动物等级普通环境基础动物屏障环境清洁级动物、SPF级动物隔离环境SPF级动物、悉生动物、无菌动物遗传学控制:A.近交系动物的定义:经至少20代的全同胞兄妹交配培育而成,品系内所有个体都可以追溯到起源于第20代或以后代数的一对共同祖先,该品系称近交系。经连续20代以上亲代与子代交配与全同胞兄妹交配有同等效果。B.亚系的形成:近交系的亚系分化是指一个近交系内各个分支的动物之间,已经发现或十分可能存在遗传差异。a.F20-40b.分开繁殖100代以上c.遗传差异C.支系的形成:一个近交系或亚系内部由于存在各种差异而出现的支系。包括环境、母方、细胞质、可能(极小)遗传上差异等。D.近交系动物的特性:1、同和性:在一个近交系内所有动物的所有基因位点都是纯合子、个体之间、祖代个体与后代个体之间都是纯合子。2、同基因性:一个近交系中所有个体在遗传上是同源的,所有个体都可追溯到一对共同祖先。个体之间可进行器官移植、皮肤移植、肿瘤移植。3、一致性:近交系动物任何可遗传的体征都是一致的,如血型、组织型、形态上的特征、行为的类型。如个体间出现差异,是环境不均一造成的。4、长期的遗传稳定性:近交系动物在遗传上是稳定的。遗传变异或基因突变的机率极低,并及时清除遗传变异的动物。5、可分辨性:近交系动物在遗传上已有分型,可根据这些位点的分型很快地将两个外貌相似的近交系分辨出来。6、个体性:从整个近交系动物来看,每个品系在遗传上都是独立的,在某些情况下,品系间的差别显示在量上,而不在质上。便于筛选。7、分布的广泛性:大部分近交系动物分布在世界各地,不同地区、不同国家的科学家有可能去重复或验证已取得的理论和数据。8、背景资料和数据较为完善:近交系动物在培养和保存过程中都有详细E.近交同类系/同源导入近交系:通过杂交—互交或回交等方式将一个基因导入到近交系中,由此形成的一个新的近交系,与原来的近交系只是在一个很小的染色体片段上的基因不同。突变同类系/同源突变近交系:两个近交系,除了在一个指明位点等位基因不同外,其他遗...