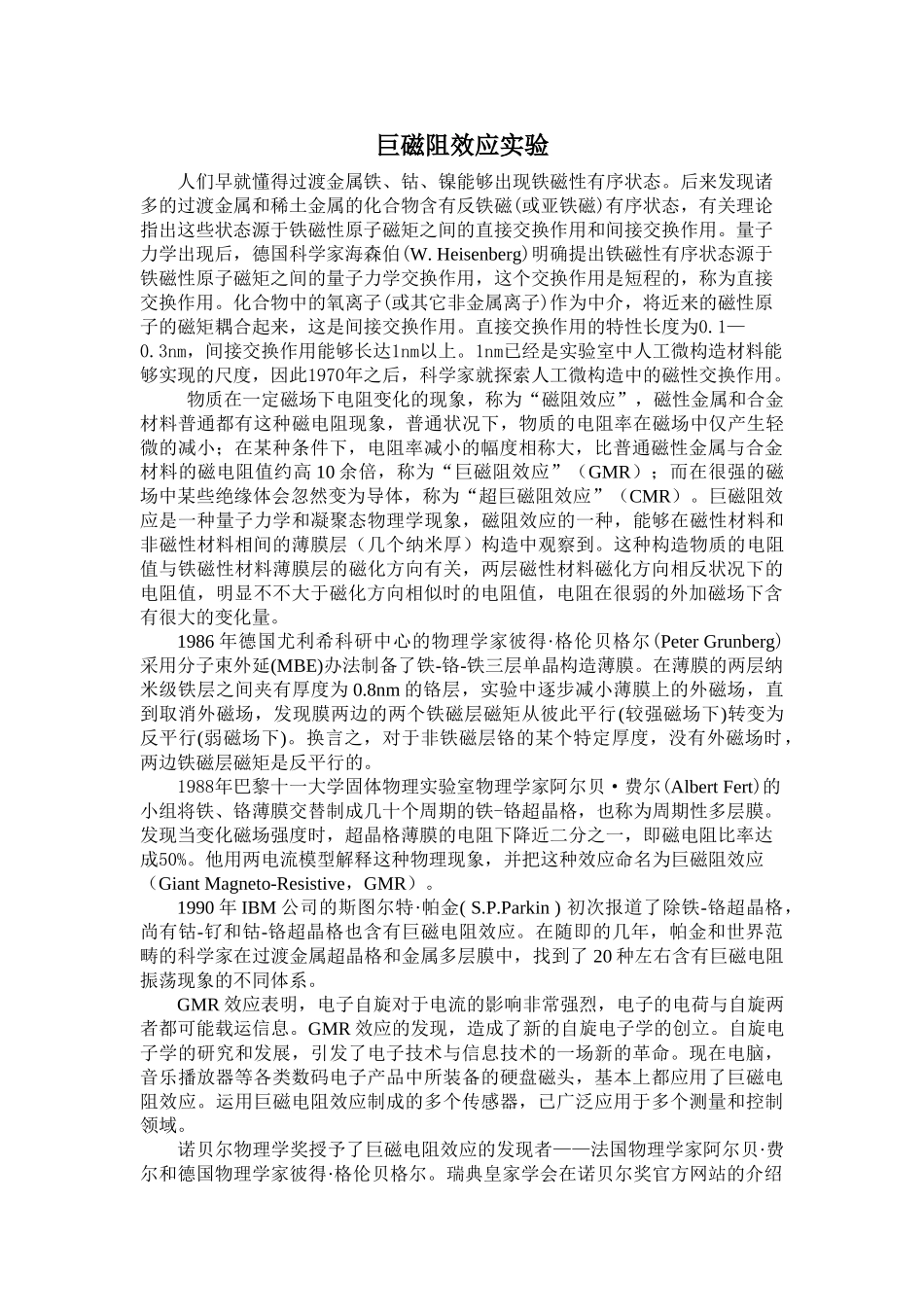

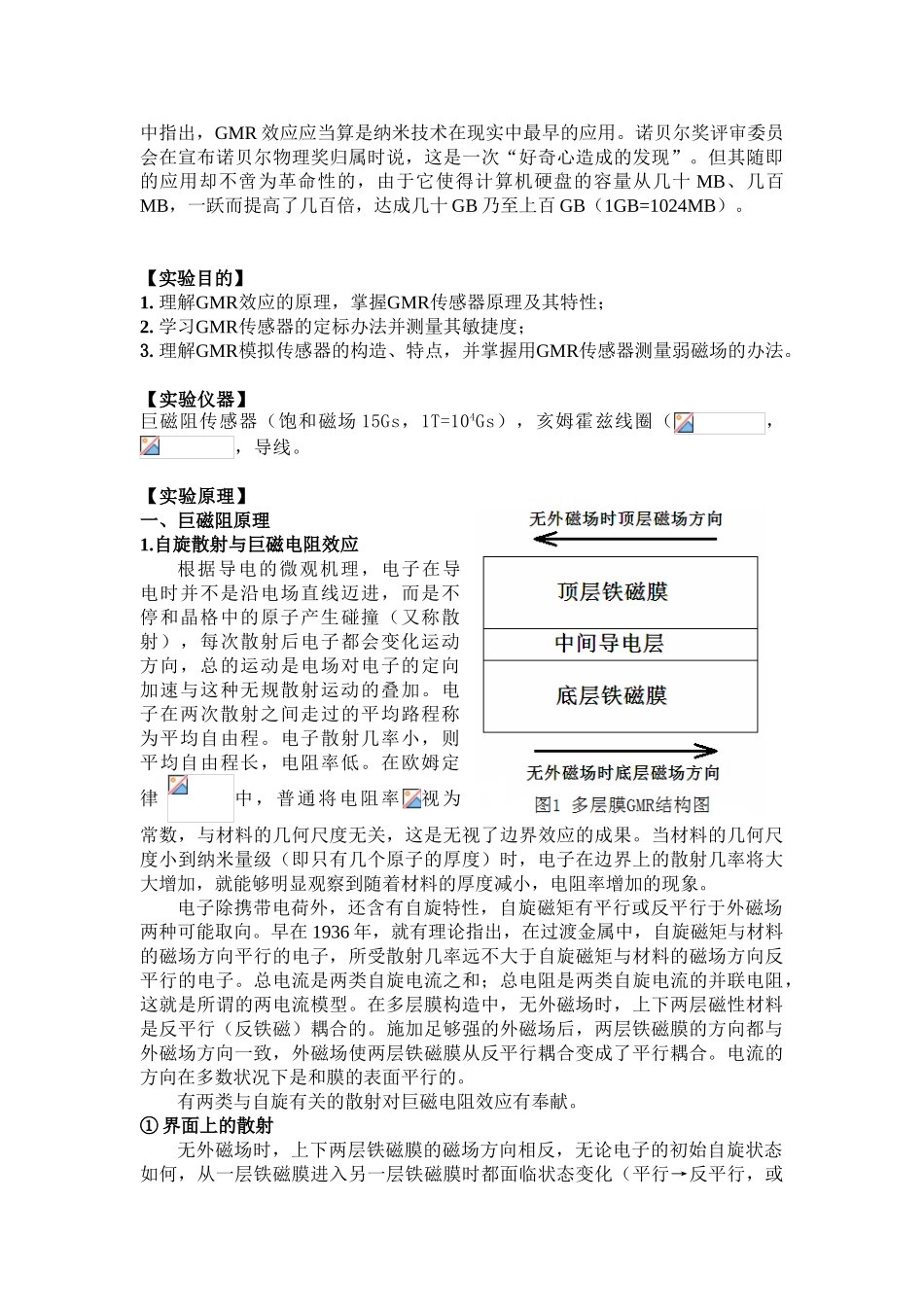

巨磁阻效应实验人们早就懂得过渡金属铁、钴、镍能够出现铁磁性有序状态。后来发现诸多的过渡金属和稀土金属的化合物含有反铁磁(或亚铁磁)有序状态,有关理论指出这些状态源于铁磁性原子磁矩之间的直接交换作用和间接交换作用。量子力学出现后,德国科学家海森伯(W. Heisenberg)明确提出铁磁性有序状态源于铁磁性原子磁矩之间的量子力学交换作用,这个交换作用是短程的,称为直接交换作用。化合物中的氧离子(或其它非金属离子)作为中介,将近来的磁性原子的磁矩耦合起来,这是间接交换作用。直接交换作用的特性长度为0.1—0.3nm,间接交换作用能够长达1nm以上。1nm已经是实验室中人工微构造材料能够实现的尺度,因此1970年之后,科学家就探索人工微构造中的磁性交换作用。物质在一定磁场下电阻变化的现象,称为“磁阻效应”,磁性金属和合金材料普通都有这种磁电阻现象,普通状况下,物质的电阻率在磁场中仅产生轻微的减小;在某种条件下,电阻率减小的幅度相称大,比普通磁性金属与合金材料的磁电阻值约高 10 余倍,称为“巨磁阻效应”(GMR);而在很强的磁场中某些绝缘体会忽然变为导体,称为“超巨磁阻效应”(CMR)。巨磁阻效应是一种量子力学和凝聚态物理学现象,磁阻效应的一种,能够在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)构造中观察到。这种构造物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向相反状况下的电阻值,明显不不大于磁化方向相似时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下含有很大的变化量。1986 年德国尤利希科研中心的物理学家彼得·格伦贝格尔(Peter Grunberg)采用分子束外延(MBE)办法制备了铁-铬-铁三层单晶构造薄膜。在薄膜的两层纳米级铁层之间夹有厚度为 0.8nm 的铬层,实验中逐步减小薄膜上的外磁场,直到取消外磁场,发现膜两边的两个铁磁层磁矩从彼此平行(较强磁场下)转变为反平行(弱磁场下)。换言之,对于非铁磁层铬的某个特定厚度,没有外磁场时,两边铁磁层磁矩是反平行的。1988年巴黎十一大学固体物理实验室物理学家阿尔贝·费尔(Albert Fert)的小组将铁、铬薄膜交替制成几十个周期的铁-铬超晶格,也称为周期性多层膜。发现当变化磁场强度时,超晶格薄膜的电阻下降近二分之一,即磁电阻比率达成50%。他用两电流模型解释这种物理现象,并把这种效应命名为巨磁阻效应(Giant Magneto-Resistive,GMR)。1990 年 IBM 公司的斯图尔特·帕金( S.P.Parkin ) 初次报道了除铁-...