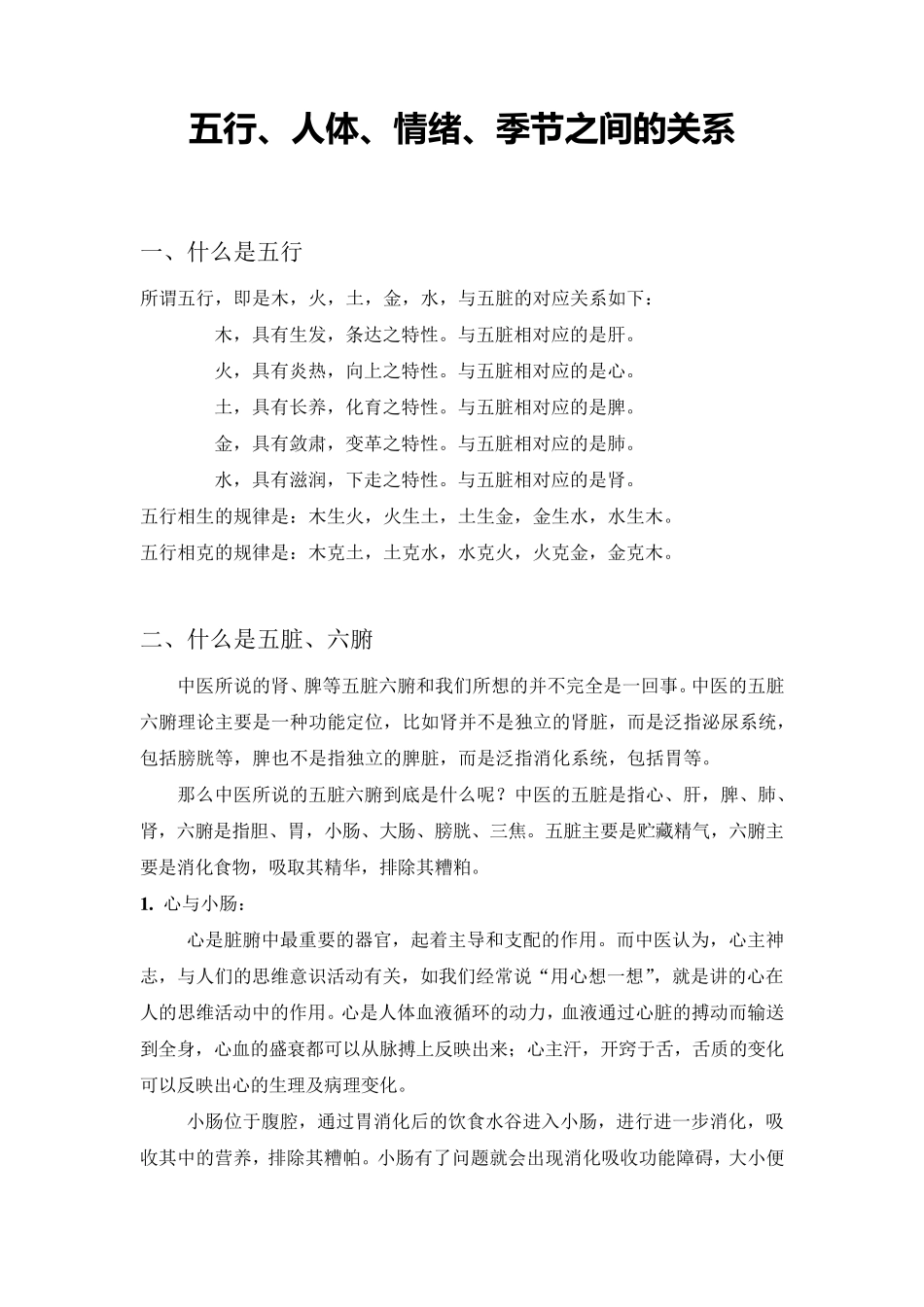

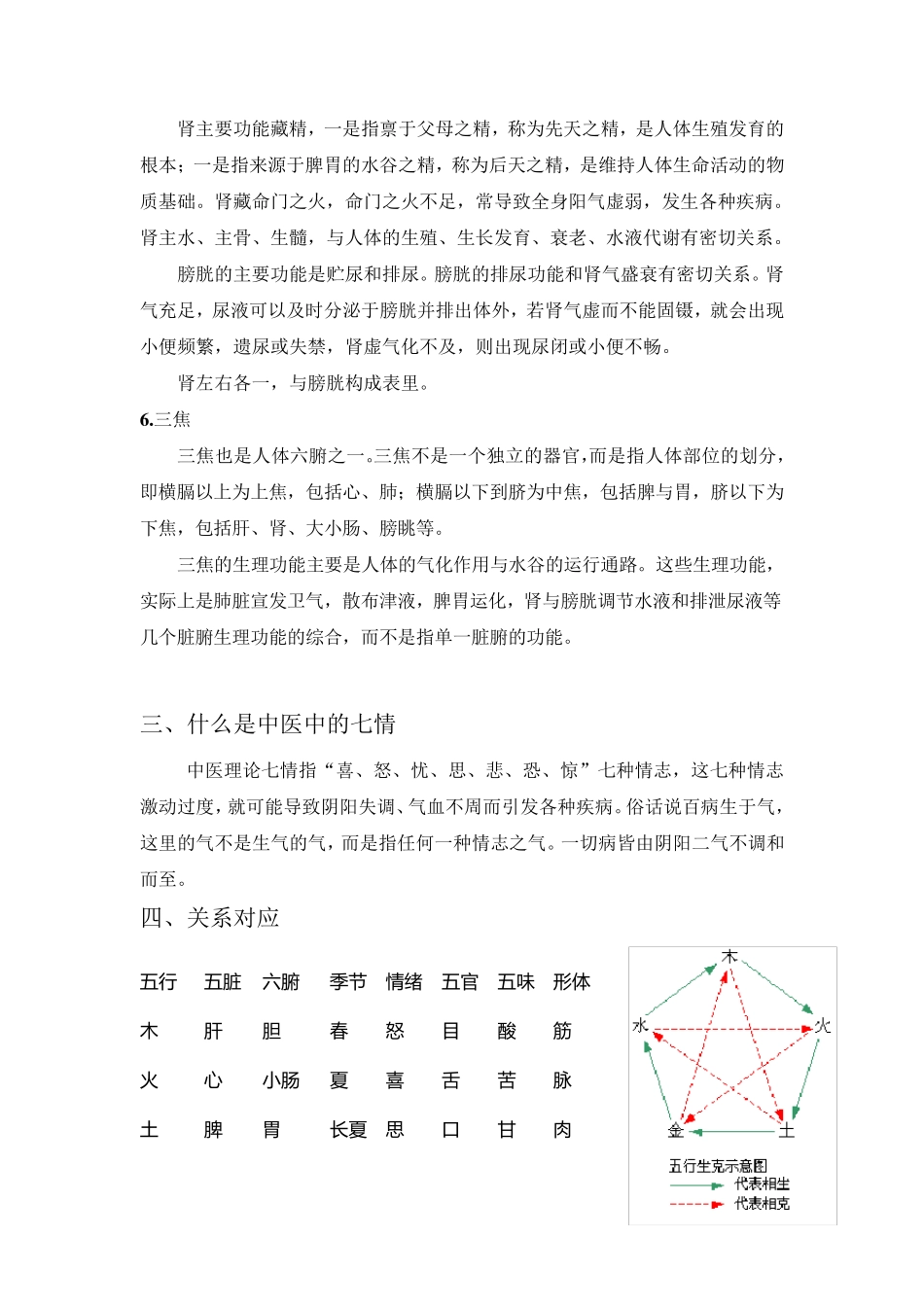

五 行 、人体、情绪、季节之间的关系 一、什么是五行 所谓五行,即是木,火,土,金,水,与五脏的对应关系如下: 木,具有生发,条达之特性。与五脏相对应的是肝。 火,具有炎热,向上之特性。与五脏相对应的是心。 土,具有长养,化育之特性。与五脏相对应的是脾。 金,具有敛肃,变革之特性。与五脏相对应的是肺。 水,具有滋润,下走之特性。与五脏相对应的是肾。 五行相生的规律是:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。 五行相克的规律是:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。 二、什么是五脏、六腑 中医所说的肾、脾等五脏六腑和我们所想的并不完全是一回事。中医的五脏六腑理论主要是一种功能定位,比如肾并不是独立的肾脏,而是泛指泌尿系统,包括膀胱等,脾也不是指独立的脾脏,而是泛指消化系统,包括胃等。 那么中医所说的五脏六腑到底是什么呢?中医的五脏是指心、肝,脾、肺、肾,六腑是指胆、胃,小肠、大肠、膀胱、三焦。五脏主要是贮藏精气,六腑主要是消化食物,吸取其精华,排除其糟粕。 1 . 心与小肠: 心是脏腑中最重要的器官,起着主导和支配的作用。而中医认为,心主神志,与人们的思维意识活动有关,如我们经常说“用心想一想”,就是讲的心在人的思维活动中的作用。心是人体血液循环的动力,血液通过心脏的搏动而输送到全身,心血的盛衰都可以从脉搏上反映出来;心主汗,开窍于舌,舌质的变化可以反映出心的生理及病理变化。 小肠位于腹腔,通过胃消化后的饮食水谷进入小肠,进行进一步消化,吸收其中的营养,排除其糟帕。小肠有了问题就会出现消化吸收功能障碍,大小便异常,如腹痛、腹泻、少尿等症状。 心与小肠互属表里,心属里,小肠属表,心之阳气下降于小肠,帮助小肠区别食物中的精华和糟粕。如果心火过盛,可移热于小肠,出现小便短赤、灼痛、尿血等症状,反之,小肠有热,也可引起心火亢盛,出现心中烦热、面红、口舌生疮等状。 2 .肝与胆: 肝具有调节某些精神情志活动、贮藏血液和调节血量的功能,协助脾胃消化食物。肝开窍于目,肝脏有病常会引起各种眼病。 胆附于肝,胆所贮藏的胆汁是由肝分泌来的,“借肝之余气,溢入于胆,积聚而成”。 肝胆互为表里,肝的疏泄功能正常,才能保证胆汁的贮存和排泄功能正常,胆汁排泄通畅,肝才能发挥其疏泄之性。肝胆发病时互相影响,所以在治疗时肝胆同治 3 .脾与胃: 脾胃主管饮食的消化、吸收和传输营养、水分,以供人体生命...