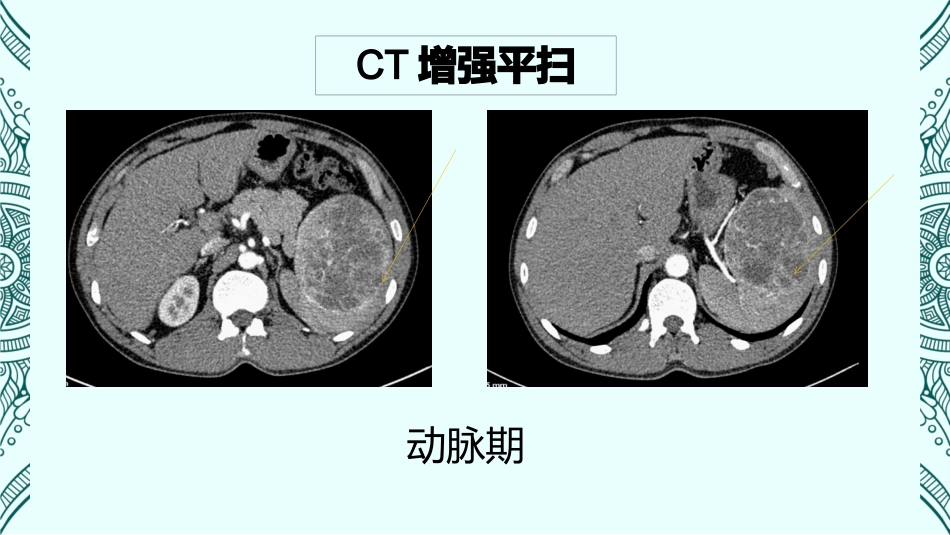

脾脏占位病变病例讨论朱冰洁安康市人民医院患者,男,42岁主诉:发现脾脏占位半月现病史:患者半月前于体检发现脾脏占位,无发热,无腹胀、腹痛,无恶心、呕吐,未予处理。外院腹部CT提示脾脏巨大占位囊肿。为求手术治疗来我院治疗。实验室检查:谷草/谷丙(AST/ALT)0.76,D-二聚体3874.00ng/ml,肿瘤六项未见明显异常。超声检查:脾脏形态失常,其内可见大小约85x80mm略高回声团。(如图所示)脾脏占位CaseDiscussionCT增强平扫动脉期门脉期平衡期矢状位与冠状位示:肾脏受压123正常及病灶摄碘率肿瘤供血血管诊断:脾血管瘤?脾淋巴管瘤?脾淋巴瘤?脾转移瘤?病理诊断:脾脏海岸细胞血管瘤送检脾脏切除标本,已剖开,体积13cmx11cmx7cm,脾被膜完整,多处剖面,脾实质见多数小囊状,囊腔直径1-2cm,囊内为血凝块样物低倍镜显示:左侧为正常脾实质及右侧窦岸细胞瘤高倍镜显示:窦岸细胞瘤脾的结构脾内也含有大量淋巴组织,但其淋巴组织的分布规律与淋巴结不同。脾无皮质髓质之分,而分为白髓、边缘区和红髓三部分;脾内无淋巴窦,但有大量的血窦。(1)被膜与小梁:脾的被膜较厚,表面覆有间皮,被膜结缔组织伸入脾内形成许多分支的小梁,它们与门部分支形成的小梁相互连接构成一粗的支架。被膜和小梁内含有许多散在的平滑肌细胞,其收缩可调节脾内的血量,小梁之间的网状组织构成脾淋巴组织的微细支架。(2)白髓(whitepulp):主要由淋巴细胞密集的淋巴组织构成,在新鲜脾的切面上呈分散的灰白色小点状,故称白髓。它又要分为动脉周围淋巴鞘和淋巴小结两部分。(3)边缘区(marginalzone):位于白髓和红髓交界处。该区的淋巴细胞较白髓稀疏,但较脾索密集,并混有少量红细胞。此区含有T细胞及B细胞,并含有较多的巨噬细胞。(4)红髓(redpulp):分布于被膜下、小梁周围及边缘区外侧,因含有大量血细胞,在新鲜脾切面上呈现红色。红髓由脾索及血窦组成。脾索(spleniccord):由富含血细胞的索状淋巴组织构成,脾索在血窦之间相互连接成网,索内含有T细胞、B细胞和浆细胞,以及许多其他血细胞和巨噬细胞,是脾进行滤血的主要场所。脾血窦(splenicsinus):是一种静脉性血窦,形态不规则,相互连接成网。窦壁由一层长杆状的内皮细胞平行排列而构成。内皮细胞之间常见许多0.2~0.5μm宽的间隙,脾索内的血细胞可经此穿越进入血窦。内皮外有不完整的基膜及环行网状纤维围绕,故血窦壁如同一种多孔隙的栏栅状结构。在血窦的横切面上,可见杆状内皮细胞沿血窦壁呈点状排列,较粗大的内皮细胞断面中可见有细胞核,并突入管腔。血窦外侧有较多的巨噬细胞,其突起可通过内皮间隙伸向窦腔。脾血窦结构示意图脾脏是免疫器官,血运丰富,肿瘤发生率低(良0.14、恶0.64)良性肿瘤:血管瘤最常见、其次淋巴管瘤、错构瘤、脂肪瘤、血管内皮细胞瘤等恶性肿瘤:以恶性淋巴瘤多见,其次血管内皮细胞肉瘤、纤维组织肉瘤、转移瘤脾脏窦岸细胞血管瘤窦岸细胞血管瘤(littoralcellangioma,LCA)是1999年由Falk等首先提出的一种起源于脾脏的肿瘤,一般认为是良性,亦有恶性报道,即窦岸细胞血管肉瘤,临床罕见。目前认为LCA起源于脾血窦的内衬细胞(sinusoidalliningcell),又称窦岸细胞(littoralcell),且呈上皮与组织细胞双向分化,故名窦岸细胞血管瘤。组织学上,脾脏LCA是由迷路样相互吻合的窦状腔隙组成,腔隙形态欠规则,常见假乳头样结构突入腔内,腔内充满红细胞。病因不明确,各年龄段均可发病,多见于30-50岁,无显著性别差异。有学者认为可能是由于某种原因导致局部血流动力学改变,致脾脏窦岸细胞增生,脾血窦扩张并相互吻合而形成的局部血管瘤样病变,伴组织细胞反应。临床症状无特异性。多为偶然发现。部分患者出现脾肿大,可伴有或不伴脾功能亢进所致的血小板减少、贫血。也有学者认为LCA可能由肿瘤及慢性感染性疾病引发,常伴有内脏器官的恶性肿瘤,其中包括结直肠腺癌、肾癌、胰腺癌、肝癌以及脑、肺、生殖系统恶性肿瘤,还有非霍奇金淋巴瘤。故LCA患者应详细检查、密切随访,排除其他病变的可能。临床表现:影像学表现•LCA多为多发病灶,单...