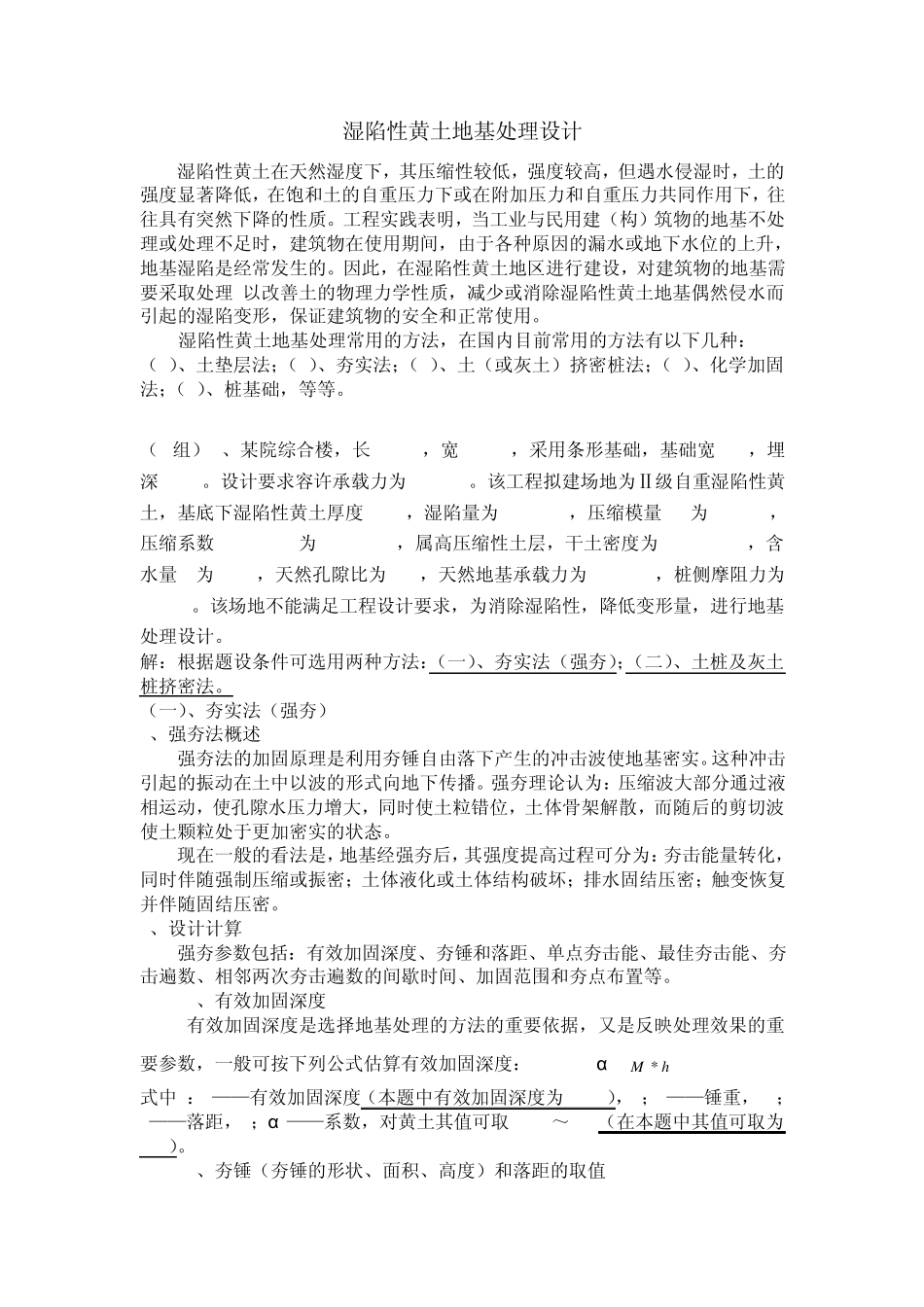

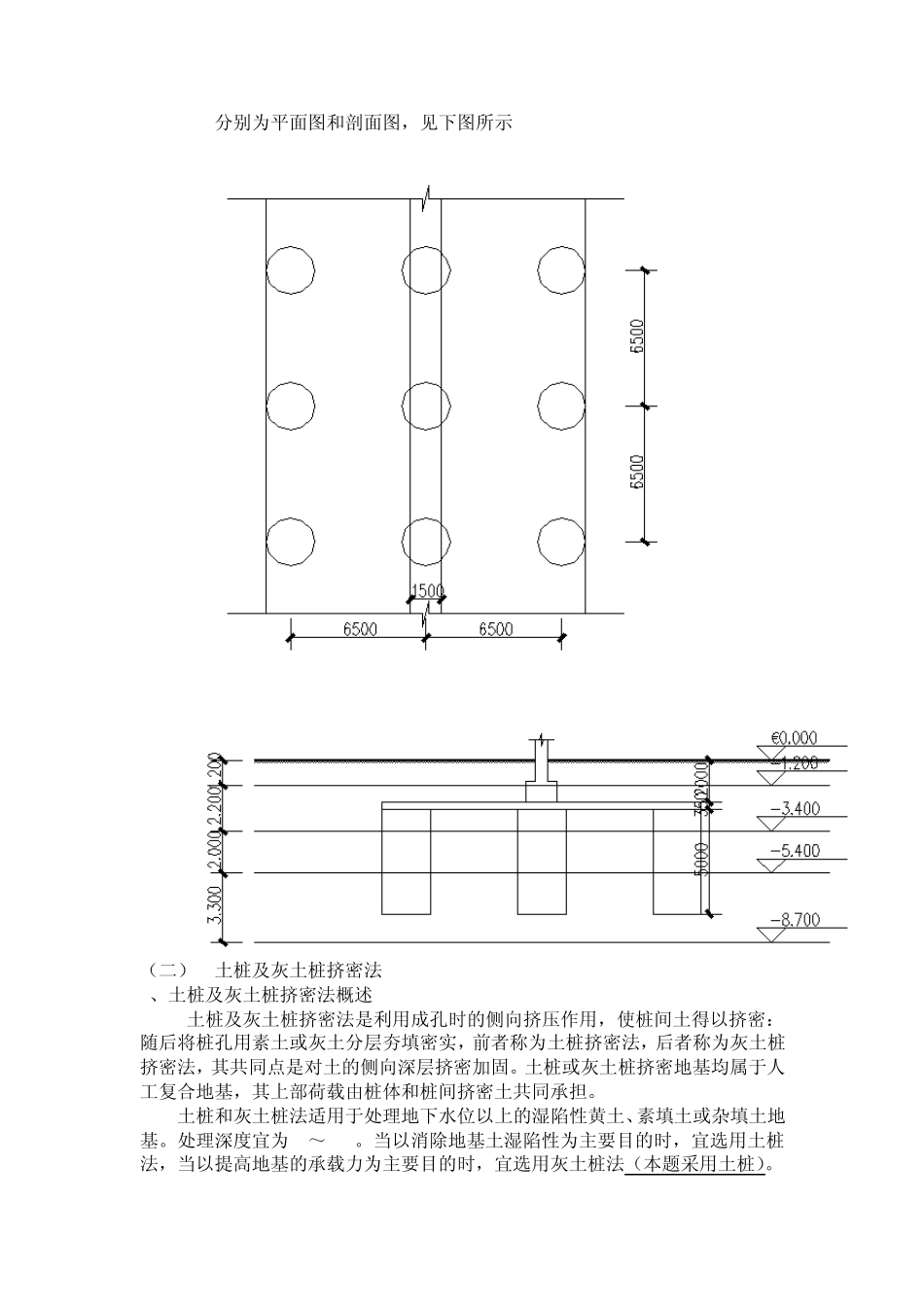

湿陷性黄土地基处理设计 湿陷性黄土在天然湿度下,其压缩性较低,强度较高,但遇水侵湿时,土的强度显著降低,在饱和土的自重压力下或在附加压力和自重压力共同作用下,往往具有突然下降的性质。工程实践表明,当工业与民用建(构)筑物的地基不处理或处理不足时,建筑物在使用期间,由于各种原因的漏水或地下水位的上升,地基湿陷是经常发生的。因此,在湿陷性黄土地区进行建设,对建筑物的地基需要采取处理,以改善土的物理力学性质,减少或消除湿陷性黄土地基偶然侵水而引起的湿陷变形,保证建筑物的安全和正常使用。 湿陷性黄土地基处理常用的方法,在国内目前常用的方法有以下几种: (1)、土垫层法;(2)、夯实法;(3)、土(或灰土)挤密桩法;(4)、化学加固法;(5)、桩基础,等等。 (A组)1、某院综合楼,长32.7m,宽12.9m,采用条形基础,基础宽2 m,埋深1.5m。设计要求容许承载力为180kPa。该工程拟建场地为Ⅱ级自重湿陷性黄土,基底下湿陷性黄土厚度 7.5m,湿陷量为38.12cm,压缩模量Es为3.3MPa,压缩系数a0.1~0.2为0.6MPa-1,属高压缩性土层,干土密度为12.8KN/m3,含水量w为0.18,天然孔隙比为1.0,天然地基承载力为120 kPa,桩侧摩阻力为80 kPa。该场地不能满足工程设计要求,为消除湿陷性,降低变形量,进行地基处理设计。 解:根据题设条件可选用两种方法:(一)、夯实法(强夯);(二)、土桩及灰土桩挤密法。 (一)、夯实法(强夯) 1、强夯法概述 强夯法的加固原理是利用夯锤自由落下产生的冲击波使地基密实。这种冲击引起的振动在土中以波的形式向地下传播。强夯理论认为:压缩波大部分通过液相运动,使孔隙水压力增大,同时使土粒错位,土体骨架解散,而随后的剪切波使土颗粒处于更加密实的状态。 现在一般的看法是,地基经强夯后,其强度提高过程可分为:夯击能量转化,同时伴随强制压缩或振密;土体液化或土体结构破坏;排水固结压密;触变恢复并伴随固结压密。 2、设计计算 强夯参数包括:有效加固深度、夯锤和落距、单点夯击能、最佳夯击能、夯击遍数、相邻两次夯击遍数的间歇时间、加固范围和夯点布置等。 1>、有效加固深度 有效加固深度是选择地基处理的方法的重要依据,又是反映处理效果的重要参数,一般可按下列公式估算有效加固深度: H=αhM * 式中 :H——有效加固深度(本题中有效加固深度为7.5m),m;M——锤重,kN;h——落距,m;α ——系数,对黄土其值可取 0.34~0.5(...